|

創価学園の入学式で、学園生の中に入り、一人一人と握手を交わす池田先生(1993年4月、東京・小平市の創価学園・池田中央体育館で)

●東京・関西 創価中学・高校の入学式(1993年4月)

〈1993年(平成5年)4月8日、創価中学・高校の第26回入学式と、関西創価中学・高校の第21回入学式が、両会場を中継で結んで開催された。東京校の会場に出席した創立者・池田先生は、この年、約2カ月にわたって北・南米6カ国9都市を訪問したことを紹介。訪問地のサンフランシスコで、カリフォルニア大学バークレー校のチェン総長らと懇談したことに触れ、その心情を語った〉

“創価学園、創価大学の未来をどう開いていくか、どうあるべきか”――そうした思いで、私はこれまで思索を重ね、発展の種をまいてきたつもりである。

すべて皆さんのために、私は道を開いてきた。あとには、バトンを渡す学園生がいる。創大生がいる。それを思えば、私は幸福である。

本日は、皆さんに、まず「勇気の二字で青春を勝ち取れ」と申し上げたい。

何ごとも「勇気」である。朝、起きるのも、また“誘惑に負けてたまるか”とテレビを消すのも(爆笑)、「勇気」が必要である。勇気とは自分に打ち勝つ強さである。勇気がないのは、衝動と本能に引きずられた弱い生き方である。悪しき衝動や本能を抑制できるのが人間である。勇気の裏づけとなるのは「知性」なのである。

アメリカ・カリフォルニア大学バークレー校でチェン総長(当時)と会見する池田先生。同校から「教育・平和貢献賞」が贈られた(93年3月)

失敗恐れず挑戦を

〈続けて池田先生は、経済苦や父との死別、人種差別の壁などを乗り越えて、東洋人として初めてアメリカの主要大学で総長に就任したチェン氏の人生をたどり、「異国の地で新たな道を開拓することが、どれほど難しいことか。それを可能にした一つの力が、総長の『勇気』であった」と考察。さらに、日本を代表する国際人・新渡戸稲造の半生を通して、青春の生き方に言及していく〉

次に「朗らかな挑戦の心で、大いなる人格をつくれ」と申し上げたい。

舞台は同じサンフランシスコ。今から100年余り前、日本の一人の青年が、長い太平洋の船旅を終え、この地に立った。

のちに「太平洋の橋」、そして「国際連盟の輝く星」(連盟事務次長)とうたわれ、日本を代表する国際人として活躍した、新渡戸稲造博士である。ご存じの通り、博士の肖像は5000円札に使われている(当時)。

博士は、「創価教育」の原点である牧口先生の友人であった。『創価教育学体系』の発刊に際し、博士は「これこそ待ち望んでいた教育学である」「創価教育学の意義ある門出を祝したい」等の序文を寄せてくださった。

(=「君の創価教育学は、余の久しく期待したる我が日本人が生んだ日本人の教育学説であり、而も現代人が其の誕生を久しく待望せし名著であると信ずる」「此処に創価教育学の意義ある門出を祝し、一文を具して之を推奨するものである」と記されている)

一流の人は一流の人を見ぬく。その偉大さを心から称賛できる。反対に、二流、三流の人は、一流が理解できなかったり、ねたみ、非難したりするものだ。

今年(=1993年)は、博士が亡くなって60年。その意味で、きょうは「創価教育学」の理解者であった博士の青年時代のエピソードを紹介したい。(以下、井口朝生『新渡戸稲造』成美堂出版を参照)

新渡戸青年がアメリカ(東部のジョンズ・ホプキンス大学)に留学して間もない頃。珍しい日本の話が聞きたいと、講演の依頼を受けた。一応、引き受けたものの、まだ、それほど英語に自信があるわけではない。非常に困った。

当日――約束の講演の時間が近づくにつれ、緊張で胸は高鳴り、体はガクガクと震えが止まらなかった。もうダメだ、このまま逃げだしたい、とも思った。しかし彼は、きっぱりと腹を決めた。

“うまくやろうなどと考えずに、思っていることを、思いきり、ぶつけてみよう”と――。

すると、次第に体の震えは止まり、落ちついて話をすることができた。彼は、こうした経験を何度か重ねるうちに、やがて何百人を前にしても、水が流れるように流暢なスピーチができるようになったという。

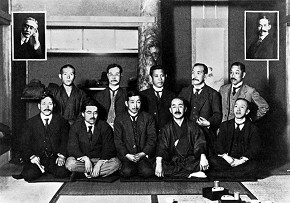

新渡戸稲造らが発足した「郷土会」の集い(1922年5月。前列左端が牧口先生、左上の囲みが新渡戸博士)

青春とは、“勇気ある挑戦”の連続である。失敗を恐れて萎縮していては、何もできない。何も残せない。ともかく前へ前へと進むことである。たくましい「挑戦」の心こそが、自分の「可能性」を広げていく。

長い人生には、いろいろなことがある。博士も17歳で愛する母を亡くした。

また、極度の近視であり、激しい頭痛、ノイローゼなど、何度も病に倒れたこともある。

しかし“真の勝利者とは、自分に勝つ人である”――これが博士の人生の一つの結論であった。私も、そう確信する。

皆さんも、思いもよらない問題に直面することがあるかもしれない。しかし、同じ苦労であるならば、年をとってから、あれこれ苦しむよりも、若い元気な時に、苦労を重ね、苦難を乗り越え、確固たる土台をつくっておいたほうが、くずれない幸福を築いていけるものだ。

サンフランシスコのゴールデン・ゲート・ブリッジ(金門橋)も、堅固につくられているがゆえに、大地震にも耐えられた。

青春時代は人生の土台をつくる時である。確固たる土台があってこそ、大いなる建設ができる。

今こそ、皆さんは、21世紀に揺るぎない「世界の平和の橋」となる人格の土台を築きあげていただきたい。

新渡戸博士は、ある青年に語っている。

「日本村(ジャパン・ビレッジ)で有名になろうなどとは考えるなよ」(松本重治「新渡戸先生」、『現代に生きる新渡戸稲造』所収、教文館)と。

ちっぽけな日本でなく、世界を舞台に生きぬけ――これが博士の信念であり、若き友への期待であった。私も同じ決意で生きてきた。皆さんに同じ期待を寄せている。皆さんの本舞台は「世界」である。「地球」である。

友情は人生の宝

〈結びに池田先生は、南米のチリを訪れ、訪問国が50カ国・地域に達したことを報告。同国を代表する2人の詩人のエピソードを通し、友情の大切さを訴えた〉

私の世界の旅も、南米のチリで50カ国・地域となった。そのチリの大詩人であるミストラルは「世界のどこでも私を必要とするところへ行こう」――と述べている。

何度も申し上げるが、学園出身の皆さんのお兄さん、お姉さんたちも、こうした心意気で、世界中で活躍している。凜々しいその姿を見るたびに、私は安心する。立派だと感心する。

チリは、訪問するには日本から“いちばん遠い国”である。

文化の薫り高き「詩の国」として有名である。これまで、このミストラルと革命詩人ネルーダの2人がノーベル文学賞に輝いている。

最後に、この2人のエピソードを通し、「ダイヤモンドの友情を築いていただきたい」と申し上げたい。

1949年、ネルーダは弾圧を受け、国外に亡命した。「正義の人」は、必ず不当な弾圧を受けるものだ。すかさず各国にある大使館、領事館に「ネルーダをかくまうな」と命令が出された。

ところが、ちょうどイタリアで領事をしていたミストラルは、少しも恐れることなく、ネルーダを受け入れ、きっぱりと語った。

「友達に私の家の扉を開かないなんてことはできません」(芳田悠三『ガブリエラ・ミストラル―風は大地を渡る―』JICC出版局)と。

一度結んだ友情は絶対に裏切らない。その人が大変になればなるほど守りぬいていく。これが「人間性」である。私の生き方でもある。

信頼を“裏切る”のは、自分で自分の人間性を裏切っているのである。良心を失った卑劣な人生となってしまう。

信条の違い、立場の違いを超えて、真の「人間」として、人格と人格で結ばれていく――その友情は人生の宝である。私も世界中に真実の友人がたくさんいる。

皆さんも、この学園でダイヤモンドのごとき友情を幾重にも育んでいただきたい。

青春は二度と返らない。大切な一日一日を楽しく、朗らかに過ごし、自分自身の実力を養う素晴らしい歴史を刻んでいただきたい。

|