|

創価学園の第22回栄光祭で、学園生に万感のエールを送る池田先生。“もう一度、青春を生きるならば、再び学園生になりたい”と言い切れる、後悔なき日々をと望んだ(1989年7月、東京・創価学園の講堂で)

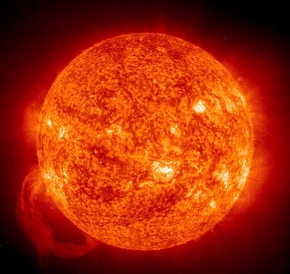

<池田先生が、未来への指針を示してきた学園伝統の「栄光祭」(現在は7・17「栄光の日」記念の集い)。第22回の式典で先生は、壮大な宇宙の物語からスピーチを始めた。自ら光を放つ星(恒星)となった「太陽」と、なれなかった「木星」――。その誕生の過程を対比しつつ、学園生に向け、自身の中に眠る可能性を光り輝かせるためには何が必要かを訴えた>

本日、私がお話ししたいのは、天空に輝く、あの「太陽」がどのようにして誕生したのか、ということである。じつは「木星」は、「太陽になりそこねた星」とされている。太陽になれた星と、なれなかった星と、その違いはどこにあったのか――。

結論的に、また端的にいえば、それは木星が、中途半端な“太陽の卵”だったからである。(太陽のように)動きに動き、回転に回転し、自己を拡大していかなかった。

わかりやすく人間にたとえていえば、努力また努力のはてに、人々を照らしゆく光の存在になったのが「太陽」であり、せっかく大きな可能性を持ちながら、途中で休んで、チャンスをのがしてしまったのが「木星」ともいえる。

<太陽の形成は、宇宙空間に漂う無数のガス(気体)やチリを、“太陽の卵”がすごい勢いで自らの圏内に巻きこみ、拡大していったことで起こったと考えられている。先生は、そうした太陽誕生のドラマを紹介。ガスを集めながら中心部の圧力を高めていった太陽と、学びの青春を送り自身を鍛えゆく学園生の姿を重ねた>

(ガスを集める太陽の様子は)人間でいえば、「全部、こっちに集まれ、一緒に進もう。みんなで偉大な仕事をしよう」と、友人、味方を率先してつくっていくリーダーのような働きといえるかもしれない。また自分の苦難、苦労をも、すべて良い方向へと回転させる意識にも通じよう。

はじめ小さかったガスの塊は、しだいに、雪だるま式に大きくなってくる。回転速度が大きくなりはじめる。だんだん忙しくなる。やがて、遠心力でレコード盤のような形になって、回りに回る。動きに動く。勢いがついてくる。大きくなるにしたがって、中心部は、ものすごい圧力になり、高温になってくる。この中心部の塊が太陽の卵である。

中心の“核”の部分は、個人でいえば「一念」ともいえる。組織においては、団結の「中心者」であろう。クラスでは担任の先生、あるいは学級委員だろうか。その“核”には、大きな圧力と鍛えの力が働く。それでも耐えに耐えて、なおも運動を続ける――。

粘り強い連続行動。休みなき連続運動。そのはてに、中心のガス球は、ある時、突然に、みずからの力で「熱」と「光」を放ちはじめた。暗黒の宇宙の中で、壮大に、そして華麗に輝きはじめた灼熱の生命体――。劇的な「太陽の誕生」の瞬間である。

漆黒の宇宙の中、自らを赤々と燃やし、燦然と光を放つ太陽(AFP=時事)

太陽が輝きはじめたのは、高圧のために、中心の温度がなんと1000万度に達し、“核融合反応”(4個の水素原子核が高温のため激しく運動し、衝突して結びつき、1個のヘリウム原子核をつくる。この時、ばく大な原子エネルギーが放出される)が起こったからである。

いわば太陽は、ギリギリまで回転しぬき、ギリギリまで戦いぬいた。自分自身の行動に徹しぬいた。その結果、忽然として、自己の本然の姿を顕したのである。人間も、組織も、国家、人類にも、この法則はあてはまる。

自己の目的と使命にむかって、その完成まで、挑戦に挑戦をかさねる。あきらめない。動く。学び、語る。また学ぶ。その、これでもか、これでもかという実践の結果、ある時、パーッと大きく開けてくるものである。

一人残らず「使命の人」

<池田先生は、誰もがかけがえのない使命や無限の可能性を秘めていると強調。絶えざる努力で、自身の胸中にある“生命の太陽”を赫々と光り輝かせ、社会を、そして世界を照らしゆく存在になってほしいと望む>

諸君は自分を「チリ」のような小さな存在のように感じる時があるかもしれない。しかし、断じて、そうではない。

一つの微塵、一つの原子の中にも、巨大な可能性が秘められている。それが宇宙の実相である。

まして諸君は、一人残らず、かけがえのない使命の人である。そう自分で自分を決めることである。その確信と自覚が、諸君の中にある無限のパワーを解放する。

人間は、“核”となる「一念」しだいで、何でもできる。考えられないほどの力がわいてくる。

太陽系で、太陽についでもっとも多くのガスやチリを集めたのが木星であった。

だが、木星では「核融合」が起こらず、みずから光と熱を発する太陽と同じような星(恒星)とはならなかった。集めたガスやチリの量が足りなかったからである。質量が不足したため、核融合を引き起こすまでの高温、高圧状態とはならなかったわけである。

太陽系最大の惑星である木星(AFP=時事)。木星の直径は地球の約11倍、質量は300倍以上になる

もし木星が、もっと急速に回転しながら多量のガスやチリを集めていれば“ミニ太陽”となって、みずから輝く星になっていたにちがいない。そうなれば太陽系は「二つの太陽」を持つこととなったことだろう。

いずれにせよ、諸君の生命は、大宇宙とともに律動しているのであり、一人一人の胸中にも、赫々たる太陽がある。その光を放ちゆくための“修行”が、現在の諸君の勉学であり、絶えざる努力なのである。

だれもが胸中にいだいている“生命の太陽”。それが、あの木星のように、自分の努力や行動が不十分であったために“太陽”として輝きだすことができなければ、悔やんでも悔やみきれない。

努力すれば努力したぶんだけ、行動すれば行動したぶんだけ、厳然と結果は表れてくる。また善は善として、悪は悪として、いつしかすべて明らかになっていくのである。

|