|

出発点は「一念の変革」

弓ケ浜から望む伯耆富士・大山(1984年5月、池田先生撮影)。先生は、鳥取の友に語った。「どんなに苦しいこと、嫌なことがあっても、厳然とそびえる大山のごとく、信念の人間として生き抜いてほしい」

波は荒くも

<鳥取県で最初に学会の支部が誕生したのは、1960年(昭和35年)5月3日。池田先生が第3代会長に就任したその日であった。今年で60周年になる。先生は、会長就任前の同年2月に鳥取を初訪問し、広布に一人立つ決意を歌に詠んだ。後に当時の思いを、こうつづっている>

私が初めて、多くの願いを込めながら、「山光」の鳥取の天地に足を運んだのは、一九六〇年(昭和三十五年)の寒き二月のことである。

その二十二日には、鳥取市内で、山陰の総決起大会が開催された。

「山陰」というと、いつしか陰気なイメージを与えがちであるが、この地を新しい広布の楽園にしていかんとする、信念の同志の炎は燃え上がり、寒々とした地域どころか、南国のような季節を感じる日となった。

翌日、私たちは、日本一といわれる鳥取砂丘に、波音と風に包まれながら立った。雄大なる自然と私たちの精神とが、親しく交流し、深く呼吸しゆく瞬間であった。

師・戸田先生が逝いて二年。当時、わが学会は船頭を失ったまま、荒れ狂う大波の中を、最悪の状態で進んでいた。

わが愛する会員を断固として守りゆかねばならない。

そのためには、犠牲を払って、誰かが厳然と立たなければならなかった。

私が、会長になることは、すでに決まっていたようなものだ。それが戸田先生の心であり、当時の幹部の心であり、全会員の総意であったことは間違いなかった。

私は、殉難を覚悟し、広宣流布に立つ決意をもって、この光に満ちた大砂丘で、一首の歌を詠んだ。

東洋の

広宣流布に

断固征け

日本海の

波は荒くも

懐かしきこの日から七十日後、私は、第三代会長に推戴されたのである。

その五月三日に、山陰で最初の支部として誕生したのが、鳥取支部であった。

鳥取を初訪問した池田先生(前列中央)が砂丘で(1960年2月23日)。当時の日記には「春の小川、初春の山々、大地に、詩の中を走る思いあり」「この地も、支部結成を決意する。大いに、応援してあげたい。応援せねばならない」と

人間が輝く天地に

<その後も先生は、鳥取の発展を願い、激励を重ねた。65年(同40年)1月には、地区部長会に出席。最前線を駆けるリーダー170人と誓いの握手を交わした。また、豪雨被害のあった72年(同47年)9月には、復興に立ち上がる同志たちにエールを。その翌年、後に「鳥取の日」に制定される9月17日の県幹部総会では“地域の繁栄は「一念の変革」から”と呼び掛けた>

地域の開発、繁栄の基礎は、なんといっても「一念の変革」「精神の開発」から出発するものである。この確たる法則にのっとってこそ、精神も生き、労働の成果も生かされてくるのであります。

しっかり題目をあげて人間革命をし、自分は、これだけのものを後世に残した、鳥取県に残した、人間、庶民のなかに残した、と言い切れる一人一人になっていただきたい。私は、そこにこそ、人生の生きがいもあり、広宣流布の発展もあり、また山陰地方という、この大切な郷土の発達、繁栄もあると、確信したいのであります。

物質文明がもたらした人間疎外。これは、はなはだ強力であって、すべてを妨害しております。たくさんの、いわんや一般社会からみても、底知れぬ大きな妨害となっていることは、間違いないところであります。

教育効果の力だけでは、もはやこの物質文明がもたらした人間疎外という大きな問題は、とうてい乗り越えがたい強力さをもっている。

故に、現代および将来のヒューマニズムは、どうしても仏法によって生命の内奥から顕現していく以外には絶対にない、と訴えておきたいのであります。

今、幸いにも、学会員である皆さん方は、着実にそれを実践しつつあります。これは実に重大なる実践行動なのであります。願わくは、各人が、その力強い、生命の内奥からにじみでる温かさを、これからもますます発現して、この山陰を本当に住みよい郷土にして、日本の人々からうらやましい、山陰がうらやましい、といわれるような理想郷に仕上げていただきたいことを心からお願いしたいのであります。

鳥取青年平和文化祭で友の奮闘をたたえる池田先生。終了後、「清らかな 生命つつみて 華麗なる ああ鳥取の 文化の歴史と」と、記念の和歌を贈った(1984年5月20日、鳥取・倉吉市内で)

民衆力の拡大を

<同志にとって不滅の原点となっているのが78年(同53年)7月の来訪である。池田先生は鳥取に4日間滞在し、8000人以上の友を激励した。この間、中国方面歌「地涌の讃歌」が完成し、本州の日本海沿岸で初めてとなる本部幹部会で発表された。先生は、2004年の随筆で当時をこう振り返る>

最重要の行事である「本部幹部会」を、米子文化会館で行ったのも、この時である。本州の日本海沿岸で、初めての本幹であった。

会場を彩ったヒマワリの花の如く、誇らしき笑顔、また笑顔の鳥取、島根の友よ! さらに、広島、岡山、山口の中国の兄弟姉妹よ!

私たちが作った中国の歌「地涌の讃歌」が発表されたのも、この席上であった。

全同志が鳥取・島根を見た。いな、驚いた。そして、ここから響いてくる、雄々しき広宣流布の行進曲に、戦う勇気を奮い起こしていった。

ここ鳥取が、また島根が、創価の「本陣」であった。

私と共に、師弟不二の決心で全創価学会を動かし、堂々と指揮をとったのだ!

勇気を持て!

誇りを持て!

それは、大きい転機であった。皆の胸中に激しく回転を始めた心の革命だった。

<山陰地方を“山光”とたたえる先生は、この随筆の中で、固定観念に縛られない視点を持つ大切さを訴えた>

「いつも同じ視点」からだけでは、一面的になり、真実の姿はわからない。

たとえば、山光の地域は、かつて、中国大陸、韓・朝鮮半島との交流の“表玄関”であった。渡来船は、美しき大山をめざし、日本海の荒波を越えてきたのであろうか。

近年、その大交流を物語る、日本最大級の弥生遺跡や遺物が、続々と出土している。また、淀江では、日本最古級の彩色仏教壁画も発見された。仏教文化が栄えた古の国際交流の一大拠点――それが、わが山光であった。

近代では、日本海側を“裏日本”と呼ぶ風潮があった。しかし、見る目を変えれば、地図は全く変わるのだ。

今や環日本海エリア、また北東アジアは、二十一世紀の平和と繁栄の鍵を握る、希望の先進地となってきた。

その意味でも、鳥取、島根をはじめ、日本海沿岸地域の民衆力の拡大が、どれほど多くの人びとの勇気と決意の光源となることか!

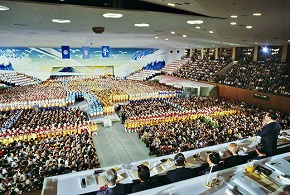

後継の友が意気高く(2015年12月、鳥取・米子文化会館で)

さらにいえば、「人を見る目」も、決して一面的であってはなるまい。こちらの姿勢いかんで、人間関係は大きく変わってくるものだ。

それが、「あの人は駄目」「この人はこう」と固定観念をもち、決め込んでしまうと、相手の違った顔が見えない。いな、相手と真っすぐ向き合うことができないのだ。

相手ではない。自分の目に惑わされるのだ。

また、自分に対してすら、「自分は、もう、これだけしかできない」と決めつけてしまう場合もある。

先入観。我見。固定観念。思い込み――それらが自分を縛り、閉じ込めてしまっているのだ。その心の檻を打ち破ることだ!

それには祈りと行動だ。勇気をもって、ぶつかっていくことだ。動けば、おのずから、視点は変わるのだ。

思えば、法華経は、あらゆる人びとに幸福の可能性を開いた経王である。「この人は駄目だ」とは、絶対に決めつけなかった経典なのだ。

<支部結成から60周年の本年、友の新しい決意と行動で、鳥取に幸福の楽土が大きく広がっていく>

|