|

わが胸の信念を語れ!

兵庫・淡路島から徳島を望む(1994年12月、池田先生撮影)。

先生はかつて詠んだ。「広宣の 鳴門大橋 築かむと 徳島豊土の 栄祈らむ」

反転攻勢の烽火

<本年は、池田先生の徳島初訪問から60周年。1960年(昭和35年)12月6日、先生は大阪から船で小松島の港に入り、徳島支部の結成大会に出席した。以来、60星霜――。徳島の同志は、苦難を乗り越えるたびに、師弟の絆を強めてきた。第1次宗門事件の余燼がくすぶる81年(同56年)11月には、先生は悪侶に苦しめられてきた徳島を訪れ、反転攻勢の烽火を上げた>

この信仰だけは、勇気をもってやり抜いてください。信心の根本は、御本尊と自分との関係につきます。枝葉のことに紛動されることなく、決して負けないで、勇気ある信心をしてください。勇気のなかに一切が含まれてきます。福運も慈愛も無事故・安全も含まれてきます。

人生には行き詰まりがある。その行き詰まりを全部打開するのが題目なんです。御本尊に祈ることです。生老病死の問題も、子どもの将来も、考えればきりがないでしょう。その中で、題目だけは生涯、永遠に行き詰まりがない。だから信心しかないのです。

徳島ここにあり、というものを日本中に示したいですね。徳島に行ってみたいな、徳島は生き生きしているな、徳島の人に会ってみたいな、と言われること自体が、依正不二で、皆さんの勝利なのです。大福運を積んでいる証拠なのです。その意味で、私は、徳島を応援したいのです。

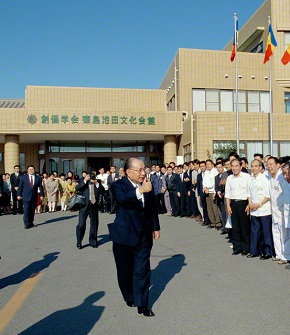

同志にエールを送る池田先生(1994年12月6日、徳島市内で)

開拓は一人から

<73年(同48年)に行われた徳島県幹部総会。池田先生は、新たな開拓が常に「一人」から始まることを強調した>

しょせん、新しきものの建設や開拓というものは、小さくとも大きくとも、全面的に個人の力に負うものであります。あくまでも、個人が原点である。集団というものは、それを応用し実用化していくことしかできません。

昔から、新しい真理や法則というものの発見は、全て、ただ一人の個人に負っています。当然それは、数多くの人々の努力の結晶とか、伝統とか、構築というものの歴史的背景はあると思いますが、背景は背景としましても、例えば、万有引力の法則は、ニュートン一人の発見であった。相対性原理は、かのアインシュタイン一人の発見であります。皆が寄ってたかって、つくりあげたものではない。

このように、新しいなんらかの創造というものは、常に個人の手によっている。皆さん方も「これだけ大勢いるからだれかがなんとかやる」というのでは、自分自身の“本有無作の当体の生命の輝き”にはならない。自分というものをどうするかが問題です。組織は手段といってよい。あくまでも自分が原点である。そこに仏道修行の、また人間の最高の生きがいの核心というものがあるのです。

対話の渦を巻き起こす! 徳島の友が決意に燃えて(昨年12月、徳島文化会館で)

開かれた心

<徳島は、日本で初めてベートーベンの「第九」(歓喜の歌)が演奏されたといわれる地。第1次世界大戦で捕虜となったドイツ兵が、徳島の収容所で演奏した。先生はその背景に、徳島の人々の「開かれた心」があったと洞察する>

なぜ、この徳島で日本最初の「第九」の演奏が行われたのか?

その理由として、第九を演奏した「板東俘虜収容所」の松江豊寿所長が立派な人格者であったこと、また人々のドイツ文化を愛する心が深く強かったことなど、さまざまな理由が挙げられている。

そのうえで、ただ一点、歴史上、私が強調しておきたいのは、その背景に徳島の人々の「開かれた心」があったということである。

徳島の清らかな心の庶民は、異国の捕虜に対しても傲慢に見下すことはなかった。反対に、臆病に敬遠することもなかった。そして、捕虜の人々の進んだ生活技術や教養を、謙虚に素直に学ぼうとしたという。よい意味の好奇心、探求心をもっていた。

エンジンなどの機械の技術、ジャガイモ、トマトなどの野菜の栽培、サッカーなどのスポーツ等々、徳島の純朴な村人たちはドイツの捕虜から生き生きと学んだ。

捕虜たちは、どこに行っても、村の子どもたちから、ドイツ語で「グーテン・モルゲン(おはよう)!」と声をかけられたと回想している。すごいことである。

こうした麗しい触れ合いのなかから、あの「第九」の演奏会も、自然な盛り上がりのなかで実現していったと考えられる。

ドイツの捕虜の一人は、この徳島の民衆との交流の喜びを、ゲーテの大作『ファウスト』の一節に託して書き残している。

「はやくも村人のどよめきが聞こえてくる、

ここは民衆のほんとの天国だ。

大人も子供も大満足で、歓声がしきり、

ここでこそ私も人間、私は人間でいられるぞ!」(山下肇訳『ゲーテ全集』3所収、潮出版社)

これが徳島の人々である。まさに人格に「徳」が輝いておられる。徳島が、また四国が、どれほど素晴らしき理想の天地であることか――。

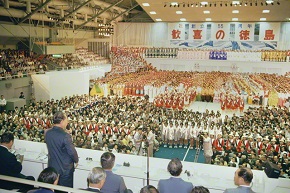

徳島に栄光あれ!――「青年平和文化祭」で同志の奮闘をたたえる池田先生。「歓喜の歌」で開幕した祭典は、世界各地の舞踊や合唱、地元の伝統芸能、阿波踊りなどが披露された(1985年4月14日、徳島市内で)

歓喜の連鎖を

<池田先生は随筆の中で、「歓喜の歌」を高らかに歌いつつ前進する徳島の友に、万感の期待を寄せた>

本来、「第九」は、天界の喜びの花々に包まれて誕生したわけでは、決してない。

当時の社会を見れば、ナポレオン戦争が終わったあとの、反動的な権力政治が自由を圧迫した暗黒時代であった。自由を愛する共和主義者として知られたベートーベンには、常時、警察の監視がついていたし、一度などは、実際に留置されたこともあったようだ。

彼自身も、病苦やスランプや親族の悩みに悶えていた。

「喜びは、苦悩の大木にみのる果実」(アンドレ・モロワ著、辻昶・横山正二訳『ヴィクトール・ユゴーの生涯』新潮社)とは、文豪ユゴーの名言である。

ベートーベンは、懊悩の溶鉱炉から、永遠なる歓喜の宝光を輝かせていく。

今こそ、重き苦悩の雲を吹き払え! 鉄の鎖を断ち切れ!

断固として、夜明けの光を、新しき希望の歌声を!

彼は叫んだ。

――もっと快い、もっと歓びに満ちたものを歌い出そうではないか!

苦悩を突き抜けて歓喜へ!

「わが心は本来、仏なり!」「我ら広布の大使命に生まれたり!」と自覚することこそ、無上最高の喜びである。

それを、大聖人は、「歓喜の中の大歓喜」(御書788ページ)と仰せである。

「煩悩即菩提」である。試練に負けず、勇気をもって苦難に打ち勝つ、その時、自分らしい「歓喜の歌」が、わが生命の青空に轟き渡るのだ。

ベートーベンは、「心より来る! 願わくは更に心へと赴かんことを!」(原田義人訳『ベートーヴェンの言葉』創元社)と祈った。

「歓喜」もまた、心の奥からあふれ出し、心から心へ、友から友へ、飛び火していく。

歓喜は、勇気の火花であり、雄々しき戦いの閃光である。

わが胸の信念を語れ! 正義と真実を叫び抜け! 自由の炎で邪悪な壁を焼き尽くせ!

文豪ロマン・ロランは「フランス大革命は『歓喜』から発した」(「第九交響曲」蛯原徳夫・北沢方邦訳『ロマン・ロラン全集』25所収、みすず書房)と洞察した。

我らの妙法の広宣流布は、生命の「歓喜の中の大歓喜」に発して、全人類待望の「人間革命の世紀」「人間勝利の世紀」の無上の扉を開いていく行動である。

自分が存在するその場所で、断固として、正義の旗、栄光の旗を打ち立てながら!

徳島、万歳!

|