|

声も惜しまず正義を叫べ

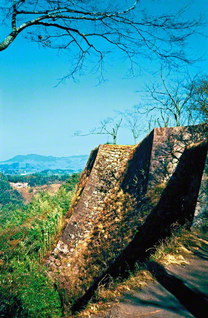

難攻不落を誇った大分・竹田市の岡城址(81年12月12日、池田先生撮影)。かつて先生は「竹田城 いまだ崩れず この土台 人もかくあれ 創価もかくあれ」と、大分の同志に詠み贈っている

闘魂の継承

池田先生が大分を初めて訪れたのは、1959年(昭和34年)4月。今年で60周年の佳節を迎えた。

先生は訪問のたび、同志に渾身の励ましを送ってきた。

中でも、81年(同56年)12月8日から始まった激励行は、大分広布史に燦然と光を放っている。

77年(同52年)頃から顕在化した第1次宗門事件。大分はその一つの“発火点”であり、同志は最も早くから悪辣な坊主の迫害を受けてきた。

先生は到着した日の夜、事件の渦中での心境をつづった原稿を、信頼する弟子に託した。師弟の反転攻勢への誓いが炎となって燃え上がった。

封筒には、私の二種類の原稿が入っていた。

一つは、私が第三代会長を辞任した一九七九年(昭和五十四年)の四月二十四日の夜、聖教新聞社で記者会見した直後に、心境を綴ったものであった。

もう一つは、宗門事件が公然化してきた、忘れ得ぬ一九七七年の十二月四日、九州・宮崎の宿舎で書いた一文である。この時も、私は、日蓮仏法に違背する無数の邪悪と、大攻防戦を繰り返してきたのであった。

私は、憤怒の叫びを原稿に叩きつけるように書いた。

「宗門問題起こる。

心針に刺されたる如く辛く痛し」

「広宣流布のために、僧俗一致して前進せむとする私達の訴えを、何故、踏みにじり、理不盡の攻撃をなすのか」

「大折伏に血みどろになりて、三類の強敵と戦い、疲れたる佛子に、何故、かかる迫害を、くりかえし来るのか、私には、到底理解しがたき事なり」

「尊くして 愛する佛子の悲しみと怒りと、侘しさと辛き思いを知り、断腸の日々なりき。此の火蓋、大分より起れり……」

(中略)これが、私の心の中に決意深く描かれた真実正義の絵画であった。

九州の弟子たちよ、断じて仏子を守れ!

邪悪と戦い、断固と勝ちゆく、わが闘魂を受け継いでくれ給え!

青年こそ希望

5日間の滞在中、先生は約1万人に会っている。行事や会合ばかりではない。“まだ何かできることはないか”と、色紙や揮毫、歌や詩を贈り、烈風に耐え抜いた同志の奮闘をたたえた。

さらに先生は、宗門事件における大分青年部の退転者がごくわずかだったことを聞き、後継の若人に新しい指標となる長編詩を発表した(12月10日)。「青年よ 21世紀の広布の山を登れ」である。この詩をもとに作られた歌「青年よ広布の山を登れ」は、今や日本中、世界中で歌われている。

私は、祈る思いで謳った。

「今 君達が存在するその場所で/断じて勝たねばならない!」「信心の二字だけは/決して敗れてはならない!」と。

仏法は「勝負」である。仏と魔の戦いであり、正義と邪悪との攻防戦である。

ゆえに青年には、明快に、魔を魔と見破り、邪悪を打ち砕きながら、民衆をリードし、安心させゆく、強い強い使命があることを訴えたい。

先生は、21世紀を眼前にした99年(平成11年)3月、長編詩に加筆。当時の真情を随筆につづっている。

十八年の時を経て、私は、長編詩「青年よ 二十一世紀の広布の山を登れ」に加筆し、新たに創り上げた。

全国の青年部、なかんずく「先駆」の使命を受け継ぐ九州青年部に、今再び、わが生命を注ぐのだと、胸中にほとばしる叫びを刻みつけた。

「私は 君達を信ずる!

君達に期待する!

それしか広宣流布は

できないからだ!」

「声も惜しまず!

獅子の如くに

吼えゆくことだ!」

「御聖訓のままに

生きる我らは

その証明として

障魔の風は

当然のことである

これこそ

我が学会の

誉れというべきである」

「詮ずる所は

不幸と幸福

邪悪と正義

魔と仏との戦いが

仏法の真髄である!」

「信仰とは

何ものをも

恐れぬことだ!

自己を果てしなく

勝利者にしゆくことだ!

法と人と社会を結ぶ

偉大なる人間を

つくりゆく行動だ!」

――新しき勝利の歴史を開くのは、青年しかいない。「先駆」こそ、青年の誉れの使命である。「先駆」とは、燃えたぎる真剣と情熱の心である。

先駆者とは、一人立つ勇者のことである。真っ先に悪を攻め、撃破しゆく人である。

そして先駆者とは、最悪の状況のなかでも、決然と勝利への活路を開き、連続勝利の歴史を織りなす「挑戦王」の異名である。ゆえに、眼前の課題に全力を尽くせ!

一日一日が勝負だ。一瞬一瞬が戦いだ。

堅固な民衆城を

大分の同志には、師と共に歌った忘れ得ぬ曲がある。「荒城の月」。長編詩を発表した2日後、先生は宗門事件の嵐が吹き荒れた竹田へ。岡城址に集った友と一緒に盤石な“民衆城”を築きゆく誓いを歌に込め、この歌を大合唱した。その時の様子を後年、こう振り返っている。

歴史上、岡城の堅固さは「一人萬卒を制するといひしはかゝる所の事ならん」と称えられた。

広布の勇者が「一人立つ」ならば、千人、万人にも匹敵する百戦不撓の「平和の城」となる。

城は「民衆を守る」ものだ。それは民衆が安心して暮らせる拠点であり、地域社会であろう。

まさに「立正安国」とは、崩れざる民衆城を築く戦いだ。わが地域の繁栄を願って仏縁を広げる一人ひとりの誠実な行動が、この城を盤石に固めているのである。

「師弟の大分」の“民衆城”は、90年(平成2年)に勃発した第2次宗門事件に、微動だにしなかった。92年(同4年)2、3月、先生は10年ぶりに大分へ。「大分は完全に勝利した!」「完璧に勝った!」「本当に福徳豊かな勝利の笑顔、充実の笑顔を拝見できた。これで私も勝った」と力強く宣言した。

理屈や観念、感情だけではない。「勝った」という事実こそが「現証」である。

その意味で、大分の皆さまの幸の前進の姿は、創価学会の正義の、何よりも雄弁な「現証」である。私は最大にたたえたい。

悪い人間には、だまされない。このこと自体が、「勝利」である。厳然たる「現証」である。

「現証」によって正法を証明し、広宣流布を前進させた功徳は計り知れない。皆さま方は、三世にわたって、その功徳につつまれ、永遠の幸福の旅路を悠々と楽しんでいかれるにちがいない。

いちばん苦しんだところが、いちばん勝利する。それでこそ全体の勝利につながる。大分の前進は日本、世界の前進である。

きょう20日は「大分の日」。51年前の同日、先生を迎えて記念撮影会が行われた歴史の日だ。大分の同志は、誇り高き師弟の絆を胸に、今ここから創価勝利の暁鐘を高らかに打ち鳴らす。

|