| 池田先生と新潟 2019年1月25日 |

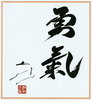

頭を上げて前へ前へ! 1985年9月、池田先生は新潟・長岡市で豊かな田園風景にカメラを向けた。先生は、新潟の同志に贈った長編詩の中で、「この不滅の 創価の都に 民衆の希望の交響楽を 鳴り響かせながら 痛快に また朗らかに 勝ち進みゆくのだ!」とつづった これまで池田先生が各地の友に寄せたスピーチや指針などを紹介する「勇気の旗高く」。今回は新潟県を掲載する。 一人の変革  日本海に臨む荒浜の村――現在の新潟・柏崎で初代会長・牧口常三郎先生が生まれたのは1871年(明治4年)。池田先生は、牧口先生の『人生地理学』に触れつつ、新潟への期待を述べた。 思えば、牧口先生の故郷である荒浜のある柏崎は、文永十一年(一二七四年)の春、佐渡を後にされた大聖人の舟が、たどり着いた場所でもあった。 牧口先生は、約百年前、大著『人生地理学』で、中国、韓・朝鮮半島、ロシア等を結びゆく、日本海とその周辺海域を、「花綵(花づな)内海」と呼ぶことを提唱され、大いなる希望を寄せられていた。先生の先見通り、この「環日本海圏」が、二十一世紀の新しい国際秩序の要衝として、脚光を浴びている。その大きなリーダーシップを、新潟の天地が発揮しゆくことを、私は期待したい。 池田先生が新潟に第一歩をしるしたのは、65年前の1954年(昭和29年)2月である。先生は、初訪問の歴史を述懐し、つづった。 実は、その直前、戸田先生は体調を崩されていた。不死鳥のごとき生命力で、すぐに広布の陣頭に復帰されたが、私は一人、深刻な決意に奮い立っていた。“戦うのだ! 力をつけるのだ! 一日も早く、先生にご安心いただける後継の弟子となるのだ!” 我々の活動と成長が、戦いと前進が、共戦の連帯の拡大を無限に生んでいくのだ。これが、広宣流布の一つの方程式だ。 新潟は深い雪だった。そのなかを、友と一緒に私たちは走った。百人ほどの同志が集い合った指導会に、私は出席させていただいた。それが終わると、生き生きとした使命燃え立つ青年たちと、遅くまで語りに語った。そして懸命に激励した。 寒い翌日も折伏、さらに指導に走り回った。そして夜行列車に飛び乗る寸前まで、友を励まし続けた。 当時、私は、万感の思いを日記に書き留めた。 「此の地よりも、未来の大指導者の輩出する事を祈りつつ」と、その一節にある。 涌出せよ! 涌出せよ! 若き正義の師子よ、偉大な広布の大人材よ! 指導者は、第一にも、第二にも、人材を見出すことだ。人材を育てることだ。それが、責任であり、使命であり、任務であり、勝利なのだ。 ともかく、生命は「一人」が大事だ。「一人」の「人間革命」が大事だ。 これが、すべての出発と発展の原動力だ。一人の人間革命が、人びとを覚醒させ、地域を変革させ、そして、社会も国家も新しく変えてゆくのだ。 偉大なことは、そして大切なことは、一人の人間革命の原理を、法理を、大事な弟子たちに、強く深く教えていくことである。これが、戸田先生の決意であられた。 率先垂範 84年(同59年)9月2日に開かれた第1回「新潟青年平和文化祭」(新潟市陸上競技場)。その前日、池田先生は新潟市中央区の新潟池田文化会館へ。不眠不休で文化祭の準備を進め、疲労の色がにじんでいた青年部の代表を激励した。先生は当時を回想しながら、リーダーの使命を確認した。 私は、皆を労いながら、重責を担うリーダーたちであるゆえに、あえて言った。 「指導者は、どんなことがあっても、疲れた姿を見せてはならないんだよ」 ここ一番という時に、大将がくたびれていては、士気が上がるわけがない。 戸田先生の厳しい訓練を受けきってきた私は、どんなに体調が悪くとも、皆の前で、疲れたそぶりは、微塵も見せないと決めてきた。 同志を守るための、そして勝利の指揮をとるための幹部であるからだ。疲労を残さぬように知恵を働かせることも、大切な責任感である。 ゆえに幹部は、まず自らが厳然と祈り、満々と生命力を漲らせることだ! 晴ればれと率先垂範で戦い、皆の疲れを吹き飛ばし、喜悦の波動を広げていくことが、幹部の使命であることを断じて忘れてはならないだろう。 日蓮大聖人は、生きては帰れないといわれた極寒の流罪地・佐渡で「開目抄」や「観心本尊抄」など重要な御書を執筆された。池田先生は「開目抄」の一節を拝し、「創価の魂」を新潟家族に託した。 大聖人は、新潟で、末法の御本仏の大境涯を刻印された「開目抄」に仰せである。 「詮ずるところは天もすて給え諸難にもあえ身命を期とせん」(御書232ページ) 誰が、大聖人の滅後、御書の通り、あえて大難の嵐を呼び起こしたか! 誰が、世界広宣流布の大闘争を起こしたか! それが創価の誇りである。 それが創価の魂である。 大聖人に直結し、牧口先生に続く、わが新潟家族よ! いかなる三障四魔の怒濤も、堂々たる「勇気」の行進で、悠然と勝ち越え給え! 勇猛精進  「勇気」は新潟の永遠の指針である。 池田先生は83年(同58年)4月14日、新潟池田文化会館で開催された新潟県総会に出席。席上、「勇気」の文字を染め抜いた県旗のデザインが発表されている。翌15日の勤行会で先生は語った。 経文にも「勇猛精進」とあるように、信仰者の第一条件は“勇気”である。 御本尊を一生涯、持ちつづけ、折伏に邁進し、広宣流布を成就しゆく実行力は、勇気なくしてはありえない。その勇気とは、使命も、努力も、建設も、開拓もふくまれるうえでの勇気であることはいうまでもない。  さらに先生は91年(平成3年)5月19日、新潟県総会・音楽祭(新潟池田文化会館)の席上、「勇気の新潟」の使命について言及した。 「何があろうと、自分は、これでいく」という信念、モットーがなければ、風向きのままに、右に揺れ、左に揺れ、翻弄されて、結局、人生、何も残らない。後悔とむなしさだけの、みじめな自分となってしまう。それでは、何のための一生か。 そうならないためには、一歩も引いてはならない。毅然と頭を上げて、「信念」のままに、前へ、また前へ、進むことである。そして「信心」とは最高の信念なのである。 皆さまは、「勇気の新潟」を合言葉に、「勇気」の二字を決して忘れないでいただきたい。 勇気ある人のみが戦いに勝てる。そして、戦う人は幸福である。戦えない「いくじなし」では、結局、不幸になってしまう。人生、すべて戦いである。 どうかともどもに、ますますの「若さ」と「勇気」で、素晴らしき幸の人生を満喫していっていただきたい。正しき信心の心で、万年に輝きわたる「広宣流布」の大業のため、自身の永遠の勝利のために、この一日一日を、立派に勝利していただきたい。 池田先生は2004年5月の随筆で、懐かしき新潟の同志の顔を思い浮かべながら、つづった。 原点の新潟市。王者の佐渡。ロマンの瓢湖。凱歌の十日町。 不屈の長岡・見附・栃尾。師弟の柏崎。繁栄の糸魚川。 正義の上越。模範の新発田。共戦の三条・燕・加茂。 旭日の村上。躍進の新津・白根。和楽の小千谷。 新潟県の同志は、勇気、勇気、勇気で勝ち進む。 本年は池田先生の新潟初訪問から65周年の佳節である。 65年前、池田先生は新潟の青年たちに一首を詠んだ。 「大聖の 嵐の因縁 ある地にて 法旗を高く 君等起ちゆけ」と。 以来、いかなる苦難にも屈せず、“嵐は誉れ”と全てを勝ち越えてきた新潟の友。今ここから、「勇気の旗」を高らかに掲げ、使命の戦野を力走する。 |