|

〈忘れ得ぬ旅 太陽の心で――池田先生の連載エッセーから〉 ハワイ2021年10月1日

月刊誌「パンプキン」誌上の池田先生の連載エッセー「忘れ得ぬ旅 太陽の心で」を紹介する本企画。今回は「ハワイ――世界にアロハ(人類愛)の魂を」〈2013年1月号〉を掲載する(潮出版社刊の同名のエッセー集から抜粋)。明日2日は、1960年に池田先生が初の海外指導に出発した日であり、ハワイはその第一歩の地。現地の挨拶「アロハ」には、人類愛や思いやり、自然への感謝、敬意などの意義が込められている。世界が大きな苦難に直面する今、この「アロハ」の精神に学び、朗らかに、平和の連帯をわが地域へと広げていきたい。

ハワイのシンボル「ダイヤモンドヘッド」の山容が、夕日を浴びて美しく輝く(1995年1月、池田先生撮影)

新たなる

前途かがやけ

君の旅

「人の呼ぶ声には生命があります」とは、私の好きなハワイのことわざです。

人が人を気づかい、呼びかける声ほど、温もりのある生命の響きはありません。

ハワイには、「アロハ」という素晴らしい挨拶があります。もはや、世界市民の挨拶と言っても過言ではないくらい、ハワイの人々のホスピタリティー(もてなしの心)とともに、人類に広く親しまれています。

人々は出会いの時にも、別れの時にも、「アロハ」と挨拶を交わします。その短い一言のなかに、「人類愛」「思いやり」「同苦」「寛容」「慈悲」などの意義があります。さらには自らを育んでくれている人や自然への「感謝」「敬意」まで込められているのです。

ハワイでは、「アロハ」の精神を、こう歌い上げてきました。

「ハワイの人々よ 思いやりを持って/共に助け合いましょう/明るい方向へ思いを向けて/謙虚に慎み深く/辛抱強く続けると勝利が訪れます」と。

この「アロハ」の精神を携えて人生の旅を進めれば、暗く寒々しい世相にあっても、明るく温かな心の楽園を創り広げることができるはずです。

感謝・誠実・励まし

〈池田先生が初の海外指導に飛び立ったのは、1960年10月2日。最初に訪れたのが、太平洋戦争の開戦の地となったハワイだった。先生は、この場所から平和への闘争を開始する〉

私は、真っ先にパールハーバー(真珠湾)や国立太平洋記念墓地に向かい、すべての戦没者の冥福を深く深く祈りました。

とともに、この地に根を張ってこられた日系人の方々が、日本の奇襲攻撃で始まった戦争のせいで、どれほど厳しい苦難に直面されたか。そして、どれほど粘り強い苦労を重ねて、再び信頼を勝ち取ってこられたかに、思いを馳せました。

私は私の立場で、不戦の誓いを新たにし、“ハワイを世界平和の先駆の地にしよう!”と貢献を決意したのです。

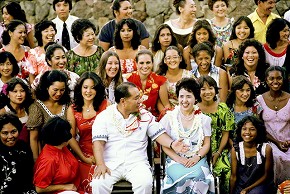

池田先生ご夫妻が、平和な社会の建設へ仲良く前進するハワイの友と(1980年10月)

〈池田先生は、これまで幾度もハワイを訪問。多民族が共生する美しい島々を「人類の心を結ぶ宝島」とたたえ、そこに息づく“調和の心”を紹介した〉

「アロハ」の精神を誇りとされていたのが、ここハワイで、米国初の日系人州知事を務められたジョージ・アリヨシさん夫妻です。多様な人種と文化が共存するハワイのリーダーとして、こう語っておられました。

「人間は、だれでも、ひとりで生きているんじゃない、『オタガイニ(お互いに)』世話になっているんだというのが、父の哲学でした。私は知事の仕事をする上でも、この信条でやりました」

「人は、ロボットではありません。『あなたの努力のおかげです』と尊敬され、認められてこそ、力が出るんです」と。

これからのリーダーシップに不可欠な「感謝」や「敬愛」、そして「誠実」や「励まし」を生き生きと先駆的に示してくださっていました。

不屈の信念で

〈ハワイ訪問を予定していた95年1月、阪神・淡路大震災が発生。池田先生は愛する関西の友を思い、被災地への激励を重ね続ける中、ハワイに向かった〉

一九九五年の一月十七日早朝、この大震災が発生しました。私は、ハワイの東西センターでの講演(一月二十六日)が予定されていましたが、前日まで出国を遅らせ、救援と激励の手を打ち続けました。

若い頃から何度も通ってきた兵庫の尊きあの友この友を思い、被災地のことをただただ祈るなかで、機中の人となりました。

国連創設五十周年を記念して行った東西センターでの講演は、「平和と人間のための安全保障」がテーマでした。安全保障とは、一人一人の安心や精神の充実を創出することでもあります。その源は、地域の絆や、人間自身の変革、不屈の精神でありましょう。講演する私の胸には、大震災に立ち向かう友の姿がありました。また、関西の友の苦しみを、わが苦しみとして案じてくれるハワイの方々の心がありました。

そして、その心と共に、私はハワイから関西に直行したのです。

私の思いは今も、前へ前へと立ち上がった関西の友、ハワイの友と一緒に歩み続けています。

ハワイのビーチに誕生した“馬”のレリーフには、今にも跳ね起きそうな躍動感が(1985年7月、池田先生撮影)

関西の友が大事にする「負けたらあかん」の合言葉と響き合う、ハワイの伝統精神があります。

名歌「アロハ・オエ」の作者でもあるリリウオカラニ女王(ハワイ最後の王)は、十九世紀末、故郷を守るために、外国の圧力に対して堂々と立ち向かいました。ついに位を奪われるに至る女王は、自らのモットー「オニパー(たじろぐことなく強く立つ)」を、ハワイの子らにも贈りました。

この精神を通して、ハワイ大学スパーク・マツナガ平和研究所の所長を務められたグアンソン博士は、「人生において勇気と不屈の信念によって立つことほど重要なものはない」と強調されていました。

ハワイのことわざには「雨が降るから、虹も出る」とあります。苦難の雨があってこそ幸福の虹がかかるのです。「虹の州(レインボー・ステート)」ハワイでは、多彩な個性と文化を持つ子どもたちが仲良く学ぶ姿を、「虹の子どもたち」とも表現するといいます。

わが人生と地域社会に、「アロハ」の心で、友情の虹、希望の虹、勝利の虹を大きく明るく描いていきたいものです。

虹の道

ともども歩まむ

平和かな

|