| 友のもとへ 池田先生の激励行10 2018年12月17日 |

|

「冥の照覧」の輝き

自ら決めた使命の道を

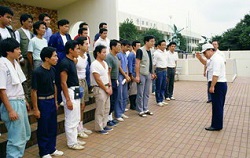

足立青年平和文化祭の翌日、後片付けに汗を流す栄光会のメンバーを激励(1987年9月13日、東京・八王子の創価大学で)

第3代会長就任が決定した折、池田先生が最初にあいさつに訪れた場所――。それは、学会本部の管理者室だった。

陰で厳然と広布を支える友こそ、最も尊敬し、大切にしていくべきとの信念ゆえである。

一貫して学会員に希望を送り続けてきた先生。とりわけ光の当たりづらい“陰の立場”で広布に尽くす友に深く感謝し、尊き労苦に敬意をささげてきた。

◆◇◆

奈良盆地のほぼ中央に位置する田原本町。弥生時代の文化遺産で知られる同地で、長年にわたって広布の会場を提供してきたのが、飯田豊八郎さん(奈良総県、圏主事)・勝子さん(地区副婦人部長)夫妻である。

個人会場の「桜会館」が完成したのは、1979年(昭和54年)。来年、40周年を迎える。

青果店を営んでいた飯田さんが学会に入会したのは67年(同42年)。重い胃けいれんに苦しんでいたが、男子部の活動に飛び回る中で克服。当時、地域の同志が集まれる会場はなく、飯田さんは自宅の敷地にリンゴ箱を並べ、その上に畳を敷いた。

“いつか広布の会場を”と思い描き、勝子さんと二人三脚で店を守り育ててきた。

念願かない、桜会館が完成。その2年後の81年(同56年)11月20日、奈良を訪問中の池田先生が同会館を訪れた。

市場から、仕事着のまま駆け付けた飯田さん。先生は突然の来訪を詫びつつ、近況や悩みに耳を傾けた。

来訪を聞き付け、地域の友が集まりだすと、先生は入り口に立って握手で迎えた。未入会だった飯田さんの兄には、「いつも大変にお世話になっています」と丁重に御礼を述べている。

会場は、さながら座談会に。夫を亡くした婦人には「まじめに信心を貫いていくなら、必ず思ってもみなかった幸福の境涯を築けます」と。その場で「父子桜」と揮毫して贈った。

地元の支部長には、法華経に説かれる「百福」を通し、「広布の会場は大切な宝城だ。会場提供の方に感謝し、近隣に配慮していくんだよ」と、いっそうの感謝と気配りを促した。

飯田さんは述懐する。

「先生は会場に入る一人一人に声を掛け、笑顔と握手で迎えておられました。この時、“会場を提供する苦労もあるだろうけど、5人なら5人、10人なら10人、100人なら100人分の福運を持って来てくれる。会場に集う同志の功徳は、全て提供者の功徳になります。喜んで使ってもらうんだよ”とおっしゃいました。今、その通りになっていることを実感します。まさに『冥の照覧』です」

地域を代表する青果店として、実証を示し続ける飯田さん夫妻。桜会館に集う同志と共に、さらなる広布建設を誓う。

◆◇◆

今月22日は「統監部の日」。本年、結成66周年の節を刻む。

同部の原点として語り継がれるのが82年(同57年)7月11日、信濃町で開催された全国統監部長会である。この折、池田先生は恩師・戸田先生の思い出に触れつつ、陰の労苦に光を当てた。

――かつて、草創の幹部の中に、“統監の作業は不必要”と主張する人がいた。だが統監は、単に組織の実態を把握するためだけに行うものではない。一人一人の幸福への歩みを記録する戦いである。広布のために、なかんずく一人を大切にするゆえに、統監は絶対に欠かせないと先生は訴えた。

統監部の友に心からの感謝を述べ、先生は恩師の言葉を紹介した。「銀行の方々は、金銭の数字を数えている。出版者の方々は、本の部数を常に念頭に置いている。私ども創価学会は、地球上で最も尊厳な生命を守り、どれだけ人に妙法を受持せしめ、幸せにしたかということを数えるのである」

全国統監部長会の終了後、先生は代表と懇談し、各地域の奮闘を心からねぎらった。直後、「広宣の 朝陽の英知を 照らしける 尊き労苦を 讃え残さむ」と和歌を詠み贈っている。

この日、東北・宮城から参加した松浦正義さん(総宮城、副県長)。「日々の地道な活動が一家一族を照らす福運の輝きになっている。時がたつほどに、そう思えてなりません」

79年(同54年)に石巻圏(当時)統監部長に就任して以来、目立たない場所にあっても、より心を尽くそうとする統監部員の姿を目の当たりにしてきた。

2011年の東日本大震災。東北統監部長を務めていた松浦さんは、避難所や仮設住宅を友と回りつつ、状況を把握。励まし合いながら、不屈の一歩一歩を刻んできた。

「“学会は、幸せにした人を数えるのである”。この指針を抱き締めて、自分にできることを積み重ねてきました」

戦前、中国・満州で生まれた松浦さん。父は抑留先のハバロフスクで戦病死。妹2人も栄養失調で亡くしている。

終戦の翌年、7歳で日本に引き揚げ、23歳の年に入会。会計士事務所などに勤めた後、松浦さんは半世紀ぶりに生まれ故郷・中国の地を踏んだ。

よみがえる戦乱の記憶。悲哀と向き合い、近隣国との草の根の交流を強く誓う。以来、中国を8度、ロシアを5度訪れた。

父を亡くした地で戦没者の遺骨収集に尽力し、中国では植林事業を推進。県の日中友好協会理事、市の遺族会理事、シルバー人材センター理事をはじめ、地区会、交通安全協会などで要職を担い、広布と地域に尽くす日々だ。

◆◇◆

空が白み、朝日が差し込む創価大学。構内には、工具を手に黙々と汗を流す男たちがいた。

前日(87年9月12日)の「足立青年平和文化祭」を大成功で終え、泊まりがけで後片付けに取り組む「栄光会(設営グループ)」の友である。

文化祭では、大小の川に囲まれた足立を象徴する、橋をイメージした舞台を制作した。

メンバーは若手ばかり。仕事と学会活動を懸命に両立し、制作現場に駆け付けた。

本番では、精魂を込めた舞台の上で、2200人の同志が躍動。池田先生は米国のキッシンジャー元国務長官らと出席し、青年たちの雄姿をたたえ、喝采を送った。

翌朝、解体作業に取り組む友の胸には、全てをやり遂げた感無量の思いがあった。

そこへ役員が早足でやって来た。バナナの差し入れだった。

「池田先生からです!」

まだ早朝である。手を止め、驚いて顔を見合わせた。

朝早くから作業する栄光会の姿を、先生は近くの建物から見守っていたのである。

さらに正午頃。その建物から出てくる人影が見えた。車が待つロータリーではなく、栄光会の方へ近づいてくる。

“池田先生だ!”

整列し、かしこまる友に、先生は深く頭を下げた。

「いつも本当にありがとう! これから学会本部に戻ります」

先生が大学を出た後も、激励は続いた。

「陰の戦いに徹するのが栄光会です。でも池田先生は、そんな私たちに、いつも光を当ててくださいました。生涯、地道な広布の戦いに尽くそうと誓いました」(木村弘美さん〈東京・足立総区、副本部長〉)

数日後、皆で感謝を手紙にしたためた。漢字が苦手だった粟野稔さん(同、副本部長)も後継の誓いを懸命につづった。

中学を卒業後、建築現場で下積みを重ね、40代で起業。従業員の給料が払えない日々もあったが、祈りを根本に全ての仕事を二つ返事で引き受け、完璧に仕上げた。やがて借金を完済し、新しい社屋と念願の個人会館を建設。その間、腎臓病や脳梗塞にも襲われたが、不思議と守られ、不死鳥のごとく全快を遂げてきた。

粟野さんは胸を張る。

「“くぎ一本”をおろそかにしない。全てが広布のお役に立つ。そう信じて進んできた結果です」

◆◇◆

79年(昭和54年)3月13日、東京・信濃町の聖教新聞本社の一室で、各地の文物を紹介する展示が開かれていた。

見学していたのは埼玉・川口の婦人部員。本紙の配達に走る「無冠の友」である。

丹念に鑑賞していると、何人かが「あっ」と声を上げた。

「こんにちは!」

扉の方に目を向けると、そこには池田先生が。配達員が見学に来ていると聞き、激務の合間を縫って立ち寄ったのだ。すかさずメンバーが駆け寄る。

「配達員の皆さんですね。いつも、本当にご苦労さま」

年配の婦人を見つけると、先生は全てを包み込むようにして日頃の苦労をねぎらった。「先生は、その方の健康を案じておられたのだと思います。何回かお題目を唱えられ、“大丈夫、健康になるよ”と語られました。もう、感動で胸がいっぱいで」(上田あつ子さん〈総埼玉、支部副婦人部長〉)

さらに先生は、一人一人の顔を見つめて言った。

「何があっても、全て信心で受け止めていきなさい。創価学会から絶対に離れてはいけないよ。いつまでも長生きしてくださいね」

部屋にあったピアノに、先生が歩み寄る。

「何か弾きましょう」

優しく流れる「月の沙漠」や「うれしいひなまつり」の旋律に、友は目にそっとハンカチを当てた。“生涯、先生と苦楽を共にします”と誓った。

池田先生が第3代会長を辞任したのは、この出会いから約1カ月後のことである。

其山ヒロ子さん(総埼玉、支部副婦人部長)は、「先生の真実を私たちが伝えようと決意しました。毎日、『先生、頑張ります!』と心で叫びながら、新聞を配達しました」。

上田さん、其山さんは、20年以上にわたって配達に尽力。水の流れるような持続の信心は、地域広布の要の存在と輝く。

雪の朝も寒風の日も、また学会を障魔の烈風が襲った時も、先生の心をわが心とする無冠の友の奮闘によって、広布は盤石なものとなった。

◆◇◆

人間の「本当の偉大さ」とは何か。

池田先生は語っている。

「脚光もない。喝采もない。それでも、自分が決めた使命の舞台で、あらんかぎりの、師子奮迅の力を出し切って、勝利の金字塔を、断固、打ち立てていく。その人こそが、最も偉大なのである」

陰の人を決して見逃さず、心から感謝し、たたえ合う。

そこに学会の強さと温かさがある。

|