| 太平洋の旭日に学ぶ㊦ 21年08月02日 |

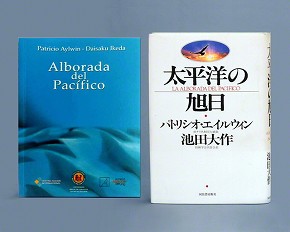

| テーマ:安心と安全 池田大作先生の著作から、現代に求められる視点を学ぶ「人間主義の哲学の視座」。前回に引き続き、「安心と安全」をテーマに、チリ共和国のパトリシオ・エイルウィン元大統領との対談集『太平洋の旭日』をひもとく。(㊤は6月24日付に掲載)  創価大学で会見する池田先生とエイルウィン氏㊧(1994年7月3日)。この日、創価大学名誉教授称号が氏に授与された。授与式での講演で氏は語った。「人類の間に平和という理想を実現することは可能でありましょうか? 私は、可能であると確信しております」 【池田先生】 一人の「生命」を徹底して掘り下げ 透徹した平等観、尊厳観の確立を 【エイルウィン元大統領】 対話は人間同士の間に創造的かつ 平和な共存関係を築くための手段 「オリンピズムの目的は、人間の尊厳の保持に重きを置く平和な社会の推進を目指すために、人類の調和のとれた発展にスポーツを役立てることである」(オリンピック憲章) 同憲章に掲げられた精神に沿い、国連総会は、今回のオリンピック・パラリンピック期間中のあらゆる紛争の休戦を決議している。 グテーレス国連事務総長は、開会式に寄せたメッセージで語った。「東京に集うすべての選手は、障壁を克服し、決意を示してきました。同じエネルギーを世界規模の課題に向ければ、いかなることも達成できるでしょう」 紛争、気候変動、コロナ禍――世界規模の危機のさなかで開催されているオリンピックは、連帯への意志を互いに示す大会である。 もとより、平和と安穏を目指す過程は、理想が大きいからこそ困難の連続だ。現下の課題と向き合いながら、最善の一手を尽くしていく――この「理想と現実のせめぎ合い」に立ち向かう姿勢と心構えを、対談から考えてみたい。 可能なことの芸術 チリの民主化を成し遂げ、大統領として同国の経済発展などに手腕を発揮したエイルウィン氏。 池田先生は、氏の平和・人権を目指す“理想主義”と、その実現の手段としての“現実主義”の絶妙なバランスをたたえた。 氏は、「政治家を奮いたたせる理想と、自分が行動すべき現実との間の関係は、どうあるべきでしょうか?」との問いを示した上で自らの信念を語った。 「私は長年の公的生活から、政治家の行動はみずからめざす理想や価値観や目標と、自分を制限する現実の状況そのものとの兼ねあいの結果である、ということを学びました。ですから統治するということは、やりたいことをやるということではなくて、やりたいことのなかからやれることをやるということなのです。 昔から言われているように、『政治は可能なことの芸術である』ということです 閉じた心の社会 理想と現実――自分だけの閉ざされた世界に生きるなら、自由に理想だけを追い求めていける。 しかし、エイルウィン氏が「生きることは共存することである」と指摘するように、私たちの人生は、他者との関係なくしては成り立たない。 自分とは異なる主義や主張をもつ人と、調和を育んでいく――この現実の格闘の中でこそ、新たな価値は生まれる。 「人類の本質は共同体的であるのみではなく、創造的でもある」とも、氏は述べている。 他者との差異を完全になくすことはできない。であれば、他者との差異をどう捉えるかが、調和を育めるか分断に終始するかの分岐点となろう。そこにこそ、人間の創造性が試されるといえる。 氏は、自らの利益と理想のみに正当性を認める姿勢に立ってしまえば、他者は「自身の意志を妨げる手段や障害」となり、支配や排除につながると指摘。人間の本質的な意見の相違を尊重し、受け入れることが、差異の克服につながると訴える。 対して、池田先生は、スペインの哲学者オルテガ・イ・ガセットが「自分の道徳的、知的資産は立派で完璧であるという(中略)この自己満足の結果、彼は、外部からのいっさいの示唆に対して自己を閉ざしてしまい、他人の言葉に耳を貸さず、自分の見解になんら疑問を抱こうとせず、また自分以外の人の存在を考慮に入れようとはしなくなるのである」(神吉敬三訳『大衆の反逆』角川文庫)と述べたことに言及。 こうした「自己中心性」「非寛容」といった「閉じた心」こそが、他者との対話の場を奪い去り、現代文明の深い病理になっていると洞察する。 だからこそ、対談において両氏は、人間への信頼を手放さず、理想と現実を調和させゆく「対話」の重要性を強調する。 エイルウィン 私ははっきり申し上げたいと思います。対話は人間同士のあいだに創造的かつ平和な共存関係を築くためにかけがえのない手段である――と。 池田 「対話」とは、もちろん、たんなる「話しあい」を意味するのではありません。たがいの存在を賭けた信念と信念の応酬であり、死をも覚悟した精神と精神のぶつかりあいであります。 人間とは、対話のなかで初めて自己を知り、他者を知る「人間」へと鍛えられていくのです。 ◇ 私は、時として対立を生み、差異を際立たせたとしても、対話こそ「閉じた心」を開かせ、人々の心を結んでいく唯一の手段であると考えています。  対談集『太平洋の旭日』の日本語版とスペイン語版 内在的普遍 池田 「閉じた心」とは、みずからを狭いカラに閉じ込めて独り善しとし、「自」と「他」の間を分断させ、民族と民族を対立させていく悪の働きであります。 エイルウィン 民族紛争のもっとも大きな原因は、あなたが「閉じた心の病理」と呼んでいるものに根ざしている、とするあなたの意見に、私も同意いたします。 多様性を恐れる人々は、異なった生き方や習慣や伝統をもつ人々を排除しようとします。自分たち以外に真実は存在しないと狂信し、他の信条を攻撃するのです。私は意見の不一致は恐れませんが、教条主義を恐れます。私は、人生の理想を確信し戦う人を恐れるのではなくて、理想の名のもとに他の人々を殺したり攻撃したりする人を恐れるのです。 文化や民族の多様性こそ人類の豊かさの反映であり、尊重し、保護しなければならない遺産なのであると述べるエイルウィン氏に対し、池田先生は、「歴史的に見ても、異なる民族同士の共存、共生の事例をあげることは容易であり、むしろ、そのほうが常態であるといっても言いすぎではない」と指摘する。 そして、かつて「SGIの日」記念提言(1989年)でグローバリズムの時代を開くための方法論として、「内在的普遍」――「一人の人間の生命を徹底して掘り下げていったところに立ち現れる透徹した平等観であり、尊厳観」という指標を示したことを述べ、それは「一人を手本として一切衆生平等」との日蓮仏法の哲理に基づくものであると語る。 池田 まず個々の人間の内面に肉薄し、そこから人類的な“共通項”を探っていくべきであるというのが、この「内在的普遍」にこめた心です。 エイルウィン このような認識は、結局のところ、あらゆる人間の本質的な平等という認識の、不可欠かつ当然の結果なのです。 あなたが提示されたあらゆる人間の本質的平等に関する日蓮仏法の哲理は、キリスト教の概念といちじるしく一致しております。キリスト教の概念によれば、私たちすべての男女は同じ父から生まれた子どもなのですから。 ◇ 池田 (そういった哲理の実践は)時間のかかる難事ではありますが、決して不可能なことではありません。 私がかねてから国連による世界市民教育の推進の必要性を訴えているのも、そうした信念からのものです。 エイルウィン この意味において、私は楽観的です。 私は、人間の能力はたえず拡大していけるものであり、人間はそれによってより人間的になれると信じております。 |