| 対談集「21世紀への対話」に学ぶ㊥ 2020年09月27日 |

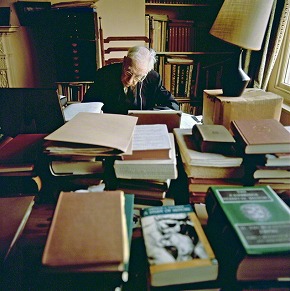

テーマ 利他 池田先生とトインビー博士(右から2人目)が、ロンドンのホーランド公園を散策しながら語らいを(1972年5月) 【池田先生】本来、自己超克の力は、全ての人に潜在的にそなわっている。 【トインビー博士】人類の生存が危ぶまれる時代には、人間の「道徳的挑戦」が試される。 “わが身かわいさ” 人間は本来、利己的な存在か、それとも利他的な存在か――。 この命題を巡り、生物学者や哲学者らは、さまざまな見解を示してきた。 進化生物学者のリチャード・ドーキンス氏は、1976年に出版した『利己的な遺伝子』の中で、“生命は遺伝子という利己的な存在の乗り物にすぎない”と主張。大きな反響を呼んだ。 その後、同書の発刊40周年記念版(紀伊國屋書店刊)のあとがきで、氏は“遺伝子は利己的であると同時に協力的な存在でもある”と記している。この命題について、いまだに議論が続いていることがうかがえる。 新型コロナウイルスの感染拡大によって、医療体制や社会のセーフティーネットなど、多くの課題が浮かび上がったが、特に浮き彫りとなったのは、人間一人一人の在り方である。 感染経路を断つため、マスクの着用や「3密」を避けるといった「行動変容」が促されているが、自身の考えを優先する行動も見られる。 トインビー博士は、「生物の最も大きな弱点の一つは利己主義」と指摘する。池田先生との対談集でも、「利己性」と「利他性」について、複数の箇所で意見が交わされている。 池田 “善”とわかっていながらそれができない、あるいは“悪”とわかっていながら悪事を働いてしまうというのは、結局、“わが身かわいさ”によるものと考えられます。ここにいう“わが身”とは、さらに家族、同胞、民族、国家という程度にまで拡大して考えることもできましょう。 トインビー 自我の本然的な性向は、自分以外の宇宙を支配し利用しようとすることにありますが、自我はまた、これとは逆に他人や他の事物に自己を捧げることもできます。しかし、この利他主義の道をとることは、利己主義とは反対に離れわざのようにむずかしいことです。 池田 道徳に関する知識がそのまま行動の規範となるためには、自我を自ら統御することが前提となりますが、それを社会的な制裁によって行うのは、若干の効果はあっても完璧な決め手とはなりえません。たとえば殺人行為には、いかなる国家においても最大の重罪が科せられているわけですが、それにもかかわらず跡を断たないのは、このことを物語っていると思います。 トインビー 自己の良心の命ずるところに逆らって悪事を働くのは、簡単なことです。しかしながら、自己の欲望をまったく消し去るということは、自己を抹殺しないかぎり不可能でしょう。また、自己の欲望を完璧な愛と献身の道に向けるのも、きわめて困難なことです。 池田 同感です。心ある多くの人々が、自らのエゴイズムを乗り越えるために、多大の努力を払ってきました。そして、なかには、それを実証したかにみえる人がいたことも確かです。 それらの人々が人類の精神史の偉大な光明であることを否定するつもりはありませんが、あくまで限られた一部の人々にしか体現できなかったところに、大きな問題があると思います。 トインビー博士は、人間は本来的に利己的な存在であるとの認識に立った上で、利他主義の道をとる困難さを強調する。池田先生は同意を示しつつも、人間には本来、利己的な自己を超克できる力が潜在的にそなわっている、ということを訴えたのである。  イギリス・ロンドンの自宅書斎で執筆するトインビー博士 人間革命の哲学 池田先生とトインビー博士の対談初日となった1972年5月5日。両者は三つの大きなテーマを定めた。 「人間とは何か」 「世界平和を実現する方途」 「生命の根源について」 対談集は12章からなり、77ものテーマに及ぶ。その共通の問題意識は“人類の生存を脅かす諸悪は人間の貪欲性と攻撃性に起因し、いずれも自己中心性から発するものである。この自己中心性の克服に人類の存亡はかかっている”という点であった。 両者の見解は、「永遠なるもの、宗教的なるもの」との融合を目指す中に自己中心性の克服があり、そうした精神的努力こそ、社会を向上させる唯一の効果的な手段であると一致を見る。 池田 こうした自己超克を妨げている力は、欲望などの意識よりも、さらに深い次元にあるものです。 自己超克を妨げるものが意識下のものであるなら、それを可能にする力も意識の底から引き出す、という方途を考えなければなりません。私は、すべての人々の内面には、本来、その困難な努力を成し遂げる能力が、潜在的にそなわっていると信じています。問題は、そうした潜在的な能力を、いかにして引き出すかだと思うのです。 トインビー 人間が、誰でも聖人の域に達する能力をもっているということは、一応考えられます。そして、たしかに、原子力時代のこうした道徳的挑戦に応じることができなければ、その代償は人類の自滅ではないかという意識も、広まってはいます。 ただ私が結論としていえるのは、人類が人間以外の自然よりも優位に立って以来、今日ほど人類の生存が危ぶまれる時代はいまだかつてなかったということです。こうした人類の生存に対する脅威は、人類が自ら招いているものです。そして、人間のもつ技術が、人間のエゴイズムや邪悪性など、悪魔的な目的のもとに乱用された場合、それは致命的に危険なものとなります。 池田 エゴを捨て去るということはできません。したがって、それを正しく見つめて、あるときは積極的に使いこなし、あるときは抑えるというように、自らコントロールすることが、真に道徳的知識を行動に移すための決め手であると思います。 では、それは、どのようにすれば可能かとなると、やはり、たんに知識としてのみ教え、普及させるだけでは不可能で、一個の人間の意識の奥底から、すなわち全人間的に、改革することが要請されます。もちろん、それは他からの強制ではなく、自身の人格的向上をめざす当人の意志によるわけですが、少なくとも、それを説く哲学には、その哲学をもった人にそれだけの自己変革をもたらす力がなくてはならないと考えます。私が“人間革命”と呼んでいるのは、この全人間的な改革のことなのです。 編集後記 『21世紀への対話』で言及されるように、人類の危機を乗り越えるためには、自己中心性を克服する努力が不可欠だ。だが、その実践の方途を見いだしづらく、また伝えにくいところに、この問題の難しさがある。作家の佐藤優氏は、著書『地球時代の哲学 池田・トインビー対談を読み解く』の中で、その具体的な方法は「正しい師弟関係」にあると指摘。“生き方は、単なる知識ではなく、全人格的な関わりを通じて、初めて伝えられる”との池田先生の指針を紹介している。師弟の精神の探究は、自己超克への意識の高まりとなり、危機を打開する希望となるに違いない。 |