| 創価学会は校舎なき総合大学 御書編③ 23年04月30日 |

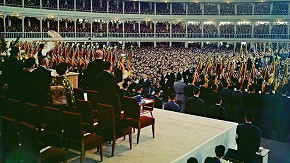

| 感動が五体を貫いた第3代会長就任式 1960年5月3日、池田大作先生の創価学会第3代会長就任式が、日大講堂(当時)で開催された。 会場の一隅にいた小林静江さんは、「『この信心は絶対だ』との確信をもたらしたのは、第3代会長就任式の本部総会であった」と手記に残している。 開会が宣言されると、場内を揺り動かすような学会歌の合唱が始まった。入場した池田先生は、会場の中央を歩き、高く掲げられた恩師・戸田城聖先生の写真を、じっと見つめた。 その池田先生の姿を、小林さんは心に焼きつけた。入会して1年3カ月。信心のことについては、分からないことが多かったが、例えようのない感動が小林さんの五体を貫いた。 この5月3日、池田先生は開目抄の一節を深く心に刻んだ。「詮ずるところは、天もすて給え、諸難にもあえ、身命を期とせん」(新114・全232)である。 小林さんは就任式後から、教学研さんの挑戦を開始した。読み書きが苦手だったが、“人の倍、努力しよう”と腹を決めた。 御書の中で読むことができない字があると、メモに抜き書きしておいて、学会の先輩に聞いては仮名を振った。69年1月4日から聖教新聞で連載が始まった「きょうの発心」は、欠かさず学習した。 御書の研さんを通して深まった信心の確信は、自然と対話の方向へと向かった。長女の洋子さん、義娘の雅枝さんは「先生一筋、学会一筋の母でした」と口を揃える。93歳で霊山に旅立つまで、折伏に奔走し、同志の激励に駆けた。学会を愛する心は、ひ孫までの4世代に受け継がれる。  広布史に燦然と輝く第3代会長就任式。音楽隊による学会歌の演奏が響く中、戸田先生の形見のモーニングをまとった池田先生が入場。途中、先生は歩みを止め、前方に高く掲げられた恩師の遺影を、じっと見つめた(1960年5月3日、東京・両国の日大講堂〈当時〉で) 結成以来の男子部の魂 第3代会長就任式から1週間が過ぎた60年5月10日、東京体育館で男子部幹部会が意気高く行われた。 あいさつに立った池田先生は、男子部の友に呼びかけた。 「日蓮大聖人は『詮ずるところは、天もすて給え、諸難にもあえ、身命を期とせん』と仰せになっております」 「私はこの御聖訓を胸に、最後まで、諸君とともに戦い、諸君とともに苦しみ、諸君とともに悩み、そして広宣流布即世界の平和のために、一生を捧げてまいる決意でございます」 先生は、「諸君とともに」との言葉を繰り返した。青年に寄せる万感の思いが表れていた。 男子部結成式が行われた、51年7月11日は雨が降っていた。そして、若き新会長を迎えての出発も雨だった。それは、師と共に進む広布の旅路が険しいことの象徴でもあった。 だが、たとえ大難の連続であろうとも、「身命を期とせん」との覚悟のまま、広布の活路を断じて開く――これが、結成以来の男子部の魂である。 真一文字のたゆまぬ前進 1961年5月3日、池田先生の会長就任1周年となる本部総会が、東京・日大講堂で行われた。 席上、先生は「詮ずるところは、天もすて給え、諸難にもあえ、身命を期とせん」(新114・全232)を拝して語った。 「今、その御聖訓を、もう一度、胸に刻んで、勝って兜の緒を締めて、親愛なる皆様方のご協力を賜りながら、来年の5月3日をめざし、さらに、一歩前進の指揮を執っていく決意でございます」 翌62年5月3日に行われた本部総会では、次のように訴えた。 「来年の5月3日をめざし、三たび『詮ずるところは、天もすて給え、諸難にもあえ、身命を期とせん』との御金言を、さらに、さらに深く胸に刻んで、皆様方とともに戦い、勝利への指揮を執ってまいる決意でございます」 この御文を、先生は5月3日をはじめ、折々の行事で拝し、同志に不退転の信心を貫くことを呼びかけた。 65年5月11日、先生は福島・郡山会館(当時)で開かれた東北第2本部の地区部長会に出席。“御書の一節を生涯の指針、自分の絶対の確信として、身口意の三業で実践しきっていただきたい”と望んだ。さらに、自らが心肝に染めている御聖訓として、先の開目抄の一節に触れ、こう強調した。 「御本尊は絶対です。どんな事態があっても、“一切が変毒為薬されるのだ”と確信しきって、題目をあげぬいていく。真一文字にたゆまず前進をしていく。これが本当の信仰者です」 渡部英雄さんは、この会合での師との出会いが人生の宝だ。18歳で入会後、愚直に学会活動に励み、次々と弘教を実らせた。 “信心は一人前、仕事は三人前”との学会指導を胸に、仕事にも全力で取り組んだ。銀行で6年間勤務した後、鋳物製造会社に転職。社内で信頼を勝ち取り、常務取締役に就いた。 だが、宿命が襲いかかる。自律神経失調症を患い、退職せざるを得なくなった。闘病は2年間続いた。通院を続ける中で、少しずつ元気を取り戻し、社会復帰を果たした。 信心で培った誠実な人柄で、地域に信頼を広げてきた。町内会の役員に推薦され、16年間、愛する地域のために汗を流した。その貢献がたたえられ、郡山市から表彰を受けている。 「生涯、広布のため、地域のために戦っていきます」と渡部さん。あの日の師との原点を胸に、“真一文字の信心の歩み”を、きょうも続ける。  郡山会館(当時)での東北第2本部の地区部長会に出席する池田先生(1965年5月11日)。「一つの御金言が骨髄になっていれば、どんな嵐、苦難、つらいことがあっても、それを柱として大きく次の前進をしていける」と語った 若い時代を悔いなく 会場にいた若き乙女たちから、驚きの歓声があがった。1975年9月9日、創価文化会館(当時)での女子部学生局(現在の女子学生部)の集いに、池田先生が突然、姿を現したからである。 先生は「開目抄」を通して、青春時代の生き方を語った。 「信心、学会活動は、若い時代に、“自分としてやるべきことは、すべてやった。ここまでやった。悔いはない”と言えるように、頑張ることです」 この場にいた相内緑さんは、8歳の時に両親と共に入会。唱題根本の父母の姿を通して、信心の大切さを肌で感じてきた。 東京の大学に進学後、学会活動への挑戦を開始した。1年生の夏、故郷の北海道に帰省し、仏法対話に奔走。8人の友を入会決意に導いた。 女子部学生局の集いがあったのは、そのすぐ後のこと。“若い時代に悔いなく頑張ること”との師の言葉を自らの指針として、学生時代を全力で走り抜いた。 北海道で中学校の体育教師を務め、夫の一明さんと結婚。3人の子どもに恵まれた。ところが、一家の平穏な日々に、想像もしなかった出来事が起こる。緑さんが交通事故に遭った。 医師は「命を失ってもおかしくない事故でした」と。肋骨を3本も折る重傷だったが、命に別状はなかった。 “御本尊に守っていただいた”――退院後、その感謝の思いで広布の最前線を駆けた。地区担当員、支部婦人部長(当時)などを歴任し、学会理解の輪を大きく広げた。 苫小牧池田県の婦人部長を務めていた2011年、一明さんが指定難病のパーキンソン病を発症する。幸い介護が必要な状況ではなかった。夫婦で現実を受け入れ、力強く人生の歩みを運んできた。 父母の信心の戦いを見てきた長女の理恵さん、次女の光子さん、三女の優希さんも後継の道を進んでいる。  池田先生が女子部学生局(当時)の集いに出席(1975年9月9日、創価文化会館で)。「言論の勇者となって、学会を守り、民衆を守っていくことは、最高学府に学んだ皆さんの責任であり、使命です」と訴えた 一日片時も離れぬ誓い 1996年6月23日、アメリカのフロリダ自然文化センターで、対話集会が行われた。 席上、池田先生は、開目抄を拝し、「何があろうと、大聖人の仰せのままに、厳然と『信念』を貫くことである。そういう『信念』のある人が、必ず幸福になる」と強調した。 日本だけでなく、海外の友にも、同抄を通して、信念に生きる大切さを訴えてきた池田先生。「大白蓮華」に掲載された御書講義「世界を照らす太陽の仏法」の中で述べている。 「三十二歳の青年会長として、第一声を放った時、私の胸中には不惜身命の大闘争への決意が漲っていました」 「『開目抄』に仰せの、『詮ずるところは、天もすて給え、諸難にもあえ、身命を期とせん』との一節は、『生死を超え、今世の一生の法戦始む』と覚悟した私の、一日片時も離れぬ誓いとなったのです」 池田先生の覚悟の大闘争があってこそ、私たちは仏法の偉大さを知り、幸福の大道を進むことができた。その報恩を誓う出発の日――それが、我らの「5月3日」である。  1996年6月23日、アメリカのフロリダ自然文化センターで、子どもたちに励ましを送る池田先生。この日に開催されたSGIメンバーとの対話集会で、幸福の条件について、①充実②深き哲学をもつ③信念をもつ④朗らかに生きる⑤勇気⑥包容力を挙げ、「これらのすべての条件も、結局は『信心』の二字に収まっている」と強調した 【アナザーストーリーズ】 ドイツで教学試験 先月、ドイツSGI(創価学会インタナショナル)が、ベルリン平和会館などの5方面6会場で、教学部上級試験に当たる「グレード4」の口頭試問を実施した。 試験は、受験者がドイツ語訳の御書第1巻を持参し、あらかじめ決められた幾つかの御書の一節から、一つを選択して拝読・解説するという形態で行われた。64人の受験者の中には、病と闘う友や難聴の障がいに負けず、筆談で挑戦した友もいる。 出題範囲の一つが、「我ならびに我が弟子、諸難ありとも疑う心なくば、自然に仏界にいたるべし。天の加護なきことを疑わざれ。現世の安穏ならざることをなげかざれ。我が弟子に朝夕教えしかども、疑いをおこして皆すてけん。つたなき者のならいは、約束せし事をまことの時はわするるなるべし」(新117・全234)との「開目抄」の一節だった。 ドイツSGIの教学委員会の友は、「受験者が絶対に退転しないため、そして、日蓮仏法・創価学会の肝心である師弟に重点を置き、強調するため、この御文を出題範囲としました」と語る。 受験の折、この一節を選択した婦人部本部長は、口頭試問でこう述べた。 「30年前に信心を始めた時、私自身がまさに疑いを起こしていました」 「当時、人間不信に陥っていましたが、懸命に祈る中で、その悩みを克服することができました」 「御文の『つたなき者』とは、無知・無明であり、仏の生命が自身の胸中に具わっているということを忘れてしまっている人のことです」 彼女の一言一言には、不退転の信心を貫く決意があふれていた。 「師弟不二」の心 ドイツ広布の歩みは、師匠との「約束せし事」を果たそうと、メンバー一人一人が奮闘を重ねて、織り成されてきた歴史である。 1991年6月、ドイツ訪問中の池田先生に、同SGIの初代理事長を務めたペーター・キューンさんが尋ねた。 「先生、師弟不二とは、どうとらえていけばよいのでしょうか」 この2年前、キューンさんは心筋梗塞で倒れたものの、かろうじて一命を取り留めた。先生はキューンさんの質問に答えた。 「あなたが心筋梗塞で倒れたと聞いた時、本当にびっくりし、妻とともに必死に祈った。今、このように病気を克服し、元気なあなたの姿を見て本当にうれしい。この深いうれしさは師の喜びです」 さらに、こう続けた。 「弟子は師匠の心を深く理解し、現実に使命を果たしていく。だれかに言われてやるのではなく、師匠の心を思った時、自然に体が動いて使命のために戦う――それが『師弟不二』の心です」 キューンさんは、地涌の使命を深く胸に刻み、ドイツだけではなく、ポーランドやチェコなど、東欧の国々にも妙法の種を蒔いて歩いた。 「キューンさんが亡くなる2日前、私宛てにメールが届きました」と、ドイツSGIの現在の理事長であるレオナルド・ドリチッチさんは語る。 「そのメールは、ポーランドに住んでいる、あるSGIメンバーのもとを訪ねてくれないか、という内容でした。キューンさんは80歳で生涯を終える寸前まで、SGIの未来について考えていたのです」 キューンさんは、師を思い、師のために戦い抜いて、人生の幕を閉じた。その精神は、ドリチッチさんにも脈打つ。 池田先生は「『地涌の菩薩』とは、もっとも困難な広宣流布の主体者として一人立つ、『自発能動の戦士』といってよい」と述べている。 誰かの指示で動くのではない。自らが師に誓い、行動を起こす――その自発能動の戦いが、世界のあの地この地で繰り広げられている。 |