| 創価学会は校舎なき総合大学 御書編② 23年03月26日 |

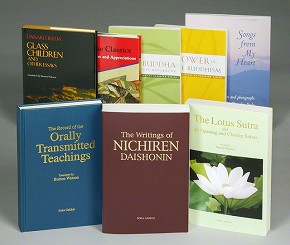

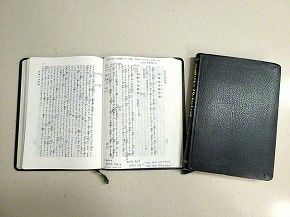

| 宗教の基準は経典に 16世紀は、ヨーロッパにおいて、民衆の間に聖書が広まった時代といわれる。 その歴史の扉を開く役割を果たしたのが、ドイツの宗教改革者マルチン・ルターだ。彼は民衆を隷属させようとする教会の権威主義を批判し、キリスト教の基準は聖書だと訴えた。 当時、聖書の大半は、ラテン語で書かれていた。それは、ドイツの民衆とは無縁の言葉。聖書は民衆からかけ離れた経典になっていた。 ルターは、聖書のドイツ語訳に取り組んだ。彼には、文章を明瞭かつ明確に書く才能があった。哲学者ニーチェは、ルターが訳した聖書を、“最も偉大な文学作品”と評している。 この頃、グーテンベルクが活版印刷を発明していた。その印刷技術によって、ルターの聖書は、書物を開いたこともなかった民衆の間に急速に広まり、熱心に読まれた。 それは、「教会中心」の信仰から、「聖書中心」の信仰へと、民衆を目覚めさせることになった。  関西から帰京の途次、池田先生が悠々たる富士の姿をカメラに収めた(2007年11月)。先生は長編詩「富士光る幸の宝土」で詠った。「君も立て 獅子の子なれば 一人立て」「富士のごとく 堂々と 清々しく 朗らかに戦う 厳とした信仰の人であれ」。御書根本に挑戦を重ねる時、威風堂々たる富士のごとく、いかなる逆境にも揺るがない境涯が開かれる。さあ、自身の頂(いただき)へ、まっしぐらに駆け上がろう! 法華経の壮大さ 「本朝の聖語も、広宣の日は、また仮字を訳して梵・震に通ずべし」(新2190・全1613)――日蓮大聖人の御書も、広宣流布の時にはまた、仮名交じり文を外国語に翻訳して、広く世界に伝えるべきである、との日興上人の御指南だ。 第3代会長就任後、池田大作先生が世界広布を展望し、力を注いだ一つが、御書の翻訳・出版事業である。 1966年、英語版機関誌「セイキョウ・タイムズ」に、初めて英文の御書が掲載された。79年には「観心本尊抄」や「佐渡御書」など、英訳36編を収録した『英文御書解説』第1巻が発刊。そして、99年に『英訳御書』上巻が完成した。 この翻訳の監修を務めたのが、米コロンビア大学のバートン・ワトソン博士。司馬遷の『史記』を初めて英訳した中国文学研究の第一人者である。 73年12月、博士は池田先生と初めて会見した。先生は鳩摩羅什の『法華経』の英訳を依頼。その後、博士は法華経の翻訳に取り組み始める。 89年に行われた会見は、その翻訳の大部分が終わった頃だった。 「今回の翻訳作業を通して、博士ご自身は、法華経について、どのように感じられましたか」 先生の問いに、博士はこたえた。 「まず感じたことは、『明るい』ということです」「全編に明るい躍動感がみなぎっています」 「第二に、ストーリーの『壮大さ』に圧倒される思いです。時間や空間の表現も、『永遠性』と『無限大』をはらんだ大いなるスケールをもって展開されています」 博士の言葉に、先生は応じた。 「“法華経の壮大さ”は、実は我々の“生命の壮大さ”自体に基づいています。そして、その素晴らしき世界を人類に伝えんとした釈尊の“慈悲の広大さ”をも、表しているのではないでしょうか」 博士は仏教の精神を世界に伝えることに、多大な貢献をしてきた。2005年、中国・日本の古典などの優れた翻訳の業績がたたえられ、アメリカ芸術文学アカデミーから「文学アカデミー賞」を受賞した。  池田先生と英訳『法華経』を完成させたワトソン博士(右端)が5度目の語らい。鳩摩羅什の訳業や竜女成仏の意義などが語り合われた。席上、博士は「御義口伝」の英訳に取り組んでいくことを表明。会談は4時間に及んだ(1992年5月22日、兵庫の旧・関西戸田記念館で)  ワトソン博士が英訳した『御書』『法華経』や池田先生の著作 「広宣流布が私の“職場”です」 「この貴重なる大経典が全東洋へ、全世界へ、と流布して行く事をひたすら祈念して止まぬ」 戸田先生は、1952年4月28日に発刊された御書全集の「発刊の辞」にそう記した。この恩師の悲願を、池田先生は自らの誓願とした。 御書は今、英語、スペイン語、フランス語など、10言語以上で翻訳・出版されている。その中で、最初に発刊されたのが韓国語版である。1989年のことだ。以来、韓国SGIの友は、それまで以上に、御書根本の歩みを力強く進めてきた。 昨年6月、「教学部上級試験」が全国183会場で開催され、約1万6000人の友が受験。さらに、12月には任用試験が実施され、全国184会場で3000人以上が受験するなど、教学研さんが活発に行われている。 同SGIの婦人部員である李貞禮さんは、いつも御書を携え、人生の山坂を越えてきた。病弱だった母が信心を始め、唱題を重ねる中で元気になっていく姿を見て、21歳で入会する。 青年部の会合に初めて参加した時、皆が御書を研さんしていた。李貞禮さんも、教学研さんを開始する。 御書を学ぶ中で、ある御文が目に留まった。「女子は門をひらく」(新1902・全1566)との一節である。“自らの信心で、一切を変革できるんだ”と希望が湧いた。結婚した時も、この御文を指針として、新たな生活を始めた。 希望に胸を膨らませた新婚生活だったが、現実は経済的に大変な日々が続いた。2人の子どもを授かったが、おもちゃ一つ、満足に買ってあげることができない時期もあった。 それでも、「女子は門をひらく」と強盛に祈り、学会活動に励んだ。一緒に暮らす義父は、信心に反対。李貞禮さんは、“お義父さんにも、信心の素晴らしさを分かってもらいたい”と、笑顔で接し続けた。 ある日、義弟が事故に遭い、大けがを負う。李貞禮さんは、義弟の介護に尽くした。その中で、義弟が「自分も題目をあげてみたい」と。一緒に唱題し、無事に回復した義弟は、御本尊を受持した。 家族・親族の幸福を願い、行動する彼女の姿を通して、義父は活動を応援するようになった。 その後も、生活苦は続いたが、信心の歩みとともに、薄紙をはぐように経済革命の軌道が開けていった。 昨年、信心を始めて50年を迎えた。経済苦を克服した。一家和楽を実現した。「女子は門をひらく」を自らの姿で示してきた。 宿命は嘆くためにあるのではない。宿命は幸福になるためにある――その信心の確信を、班担当員(日本の白ゆり長)として、同志に語っている。 「私の一念は『広布に走れ』です。広宣流布が私の“職場”です。まだ退職する時ではありません」――李貞禮さんは意気軒高だ。  自他共の幸福のため、友との語らいに花を咲かせる李貞禮(イ・ジョンネ)さん㊧。「地域の同志の皆さんが、広布の使命を果たせるよう、励ましに全力を尽くします!」  李貞禮(イ・ジョンネ)さんが愛用する韓国語版の御書。多くの御文に赤線が引かれ、行間や余白には書き込みがある  首都ソウルの韓国SGI本部を美しい桜が彩る(2021年春)。周辺には池田記念講堂、和光新聞社が立つ。池田先生は1998年5月、同本部を初めて訪問した折、記した。「大恩人の国 大文化の師の国に 栄光あれ! わが韓国の 仏師(子)に 幸福あれ!」 48年前の厳愛を胸に 昨年4月、ウルグアイの御書学習会が、ウルグアイ文化会館と各地をオンラインで結んで開かれた。 研さんした御書は「立正安国論」。学習会で強調されたのは、「対話」の重要性である。 かつて、同国では「対話」が困難な時代があった。1960年代、経済の停滞から社会不安が高まり、頻繁に暴動が起こった。その鎮圧のために軍部の力が強まった結果、73年から85年まで軍事政権が同国を支配する。 その間、ウルグアイでは座談会を開催するにも、警察への届け出が必要になった。夜は外出禁止のため、同志と会うことは昼間に限られ、不自由な状態が続いた。 それでも、広布の灯が消えることはなかった。メンバーは互いに連携し、励まし合いながら、雌伏から雄飛の時を待った。 軍事政権の発足から2年がたった75年11月、ウルグアイ青年部の4人が広島へ向かった。広島文化会館で行われる海外メンバーの歓迎フェスティバルに参加するためである。 池田先生は自ら、集った海外の同志にレイをかけた。ウルグアイ青年部の前に立った時、一人一人の目を見据え、あえてこう語った。 「まず、今後5年間、退転せずに頑張りなさい。今は苦しみなさい。本当の師子にならなければ、広宣流布などできない!」 周囲にいた日本のリーダーたちが、想像もしない厳しい言葉だった。誰もが、軍事政権下で苦労を重ねるウルグアイのメンバーを、先生はたたえるに違いないと思っていた。 先生は、青年たちの心に、学会精神の真髄を刻むかのように訴えた。 「本気になるんだ。この4人のうち、本物が一人でも残ればいい」 「学会に何かをしてもらおうなどと考えるのではなく、自分たちの力で、ウルグアイに、理想の創価学会を築いていくんです」 「皆さんが広宣流布を誓願し、祈り、行動していかなければ、どんなに歳月がたとうが、状況は何も変化しません。私に代わって、ウルグアイの広宣流布を頼みます」 その場にいたヒロユキ・カエツさんは、師の厳愛に奮い立った。同志の激励、対話拡大に率先して挑んだ。 2年後の77年、ウルグアイのSGIは法人資格を取得。2005年、カエツさんは、同SGIの第2代理事長に就任した。 2009年、先生は小説『新・人間革命』第22巻「命宝」の章に、広島文化会館でウルグアイ青年部を励ました模様をつづった。カエツさんは、感謝と感動の声を本紙に寄せた。 「あのときの先生のまなざしは、私の生命に深く刻まれました。その後、困難に直面するたびに、『まず、今後5年間、退転せずに頑張りなさい』との先生の指導を思い出し、“私は先生の弟子だ! 今の苦労が財産になるんだ”と自らに言い聞かせ、乗り越えてくることができました」 「ウルグアイ広布の使命を果たそうと、国の隅々にまで足を運んでいます。『新・人間革命』が掲載された聖教新聞を手にしながら、私たちの人生にあって師匠を持つことがいかに重要なことかを、メンバーに語っています」 カエツさんは、師の48年前の言葉を決して忘れない。“私は池田先生の弟子だ!”との熱い思いを胸に、今もウルグアイ中を駆け巡っている。  広島文化会館で池田先生が海外の友らと記念のカメラに(1975年11月10日)。この日に行われた海外各国の理事長との懇談の場で、先生は強調した。「自国の平和と繁栄を、絶対に築いてみせると強く決意し、大宇宙を揺り動かす思いで、祈り抜くことです」 |