| 創価学会は校舎なき総合大学 座談会編㊦ 23年01月29日 |

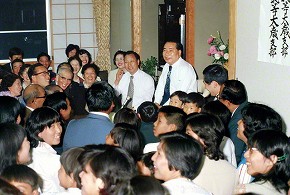

| “組織の官僚化”と戦う日々 1959年7月23日、池田大作先生は日記に記した。 「幹部会所感――首脳たちが、もっと会員のことを真剣に思うべきである。自己を投げだして、会員に奉仕することだ。その叫びに、その姿勢のみに、皆は喜んでついてくるのだ。ずるい指導者になるなかれ」 この日、東京・豊島公会堂(当時)で本部幹部会が開催された。席上、リーダーが徹底して組織の最前線に入り、座談会の充実を図っていくことが確認された。それに伴い、学会首脳が首都圏の支部の座談会担当に就くことに。池田先生は、中野支部を担当することになった。 前年の58年に第2代会長・戸田城聖先生が逝去。池田先生は、学会の中から少しずつ恩師の精神が薄れつつあることに強い危機感を抱いていた。 59年8月4日の日記には、「夜、理事会――本部機構、そして組織のなかで、血と汗を流しゆくことだ。冷たい、愚かなる先輩に、怒りを秘す」とつづっている。恩師と胸中で対話し、“組織の官僚化”と戦う日々だった。 だからこそ、先生は率先して、広布の第一線に飛び込み、同志と絆を結んだ。同年8月6日には、中野支部墨田地区の組座談会に出席した。 会場は江東区内の高桑利雄さん・あやのさん夫妻宅。参加者に、仕事と活動の両立に悩む友がいた。 先生は、「真剣に祈ることです。必ず自由に学会闘争ができるようになります。行きたいところに、行けるようになります!」と強調。さらに、ユーモアを交え、「ほうぼうに行きすぎて、私は牢獄にまで行っちゃったよ」と。会場は爆笑に包まれた。 2年前の57年7月、先生は無実の罪で投獄された。「大阪事件」である。同年10月に裁判が始まり、法廷闘争が続いていた。先生は、その苦悩をおくびにも出さず、それどころか、権力の迫害を笑い飛ばした。 先生は新来者に声をかけた。信心の確信、同志の笑顔あふれる座談会に触れた友は、即座に入会を決意した。 座談会から20年後の79年3月31日、立川文化会館で東京支部長会が開催された。八名川支部の支部婦人部長(当時)だった高桑あやのさんは、活動体験を発表。自宅に先生を迎えた座談会が、自身の原点であることを語った。 支部長会に出席した先生は、あやのさんに「よく覚えているよ」と声をかけ、「何かしてあげたいな」と。あやのさんは思い切って、「支部に指針をお願いします!」と伝えた。 「何か書くものはないかな?」と先生。あやのさんは、支部で作成した1枚のしおりを渡した。そこに、先生はペンを走らせた。 「此の支部が 功徳と広布の 模範かな」 江東区は、男子部の第1部隊長として、広布の指揮を執った地。先生は、八名川支部をはじめ、江東で奮闘する同志に、全国・全世界の模範となる支部の建設を心から期待した。  池田先生が東京・江東区の風景をカメラに収めた(2017年6月)。同区は下町情緒あふれる“庶民の都”であり、水と緑豊かな“水彩都市”。街の開発・整備も進む。先生はかつて、江東の友に万感の和歌を詠み贈った。「前進を 合言葉の 江東区 東京一なる 誇りも高くと」 指切りの約束 1979年3月11日、池田先生は一人の老婦人を見舞うため、東京・目黒へ向かった。 訪問先は、蒲田支部の初代支部長を務めた小泉隆さん宅。52年2月の「二月闘争」の時、支部幹事の池田先生と共に、広布の壁を破る拡大に奔走した学会の重鎮である。 午後7時過ぎ、小泉隆さん・綏さん夫妻は、先生を出迎えた。綏さんの母・吉田せいさんが体調を崩し、自宅で療養中だった。 2階では、6人の女子部(当時)が集い、“草の根学習会”(教学の研さん会)を行っていた。小泉さん一家との懇談が一段落すると、先生と女子部員との“座談会”が始まった。 フィルムの現像所で働いていた中島淑江さん。先生から「どこか具合が悪いの?」と聞かれると、体力的にきつい職場であることを伝えた。 先生は優しく語った。 「学会についていくんだよ」 中島さんは一時、組織から離れ、学会活動を再開したばかりだった。先生は中島さんと握手をした後、「学会から離れちゃいけないよ」と言いながら、指切りをした。感涙を流しながらうなずく中島さんの姿に、ほかのメンバーの頰にも、決意の涙が伝った。 先生は、6人に「御書を一行でもいいから自分のものにしていきなさい」と語り、記念のカメラに納まった。 撮影の折、先生は、蒲田支部で活動していた時、吉田せいさんが男子部にお汁粉などを振る舞ってくれた思い出を、6人に話した。撮影後には、吉田さんに「おばあちゃん、本当にお世話になりました」と感謝を伝えた。 広布に尽くした先輩に心を配り、最高に遇していく――そこに「創価の心」があることを、先生は自らの姿をもって示した。 少年の右手を握り締めて 東京・北区の東十条支部北地区の座談会に、池田先生が出席した。1968年10月19日のことである。 その前月、同地区では座談会に69人が参加。地区担当員(当時)の恵三重子さんは、“来月はもっと素晴らしい座談会にしよう”と決意し、訪問・激励に力を注いだ。この日の座談会は、100人を超す友が駆けつけた。 勤行の後、質問会が始まった。 美濃利子さんは、息子の誠さんが小児まひだった。右手が動かず、将来が心配なことを伝えた。 先生は隣に誠さんを招き、少年の右手を、両手で包み込むように握り締めた。その時、先生の口から題目の声が漏れた。先生は語った。 「本当に強い人というのは、自分に負けない人のことなんだ。同じ病気に苦しむ、多くの人の希望になるんだよ。それは、君の使命でもあるんだ」 誠さんは「はい!」と力強い返事で応じた。その光景に、利子さんは涙を拭った。この日から、誠さんは御本尊の前に座るようになった。 このほかにも、10人ほどから質問が出た。その一つ一つに、先生は誠実に応え、励ましを送った。 会場には5人の新来者がいた。先生は一人ずつ握手を。ところが、一人の壮年の時だけ握手ではなく、胸に手を当てた。 座談会の終了後、壮年は涙を流し始めた。「どうしたんですか」と心配する周囲に、壮年は語った。 「私は昔、胸の病気をしていて、左の肺がないんです。池田会長は私に対して、『健康第一で』と言って、左胸に手を当てられた。うれしかった」 壮年の話に周囲も驚いた。5人の新来者は、全員が信心を始めた。地区部長の細井喜代治さんが語っていたことを、息子の一男さんは記憶している。 「あのような座談会を体験したら、創価学会の本当の偉大さが骨身に刻まれる」  東京・北区で行われた東十条支部北地区の座談会(1968年10月19日)。ある女性が、夫が信心から離れがちであること、自身の学歴が低く苦労を重ねてきたことを打ち明けた。先生は「希望を持たなければ、人生は惰性になり、すぐ老けてしまう」と強調。「学歴」と「人間としての品格や教養」とは関係がないことを語り、学び続ける人が若々しい人生を送れると訴えた “20年の誓い”を胸に 1978年5月18日、福岡での諸行事を終え、先生は山口へ。夜、大歳支部の支部座談会に出席した。 席上、先生は語った。 「座談会は、あくまでも御本尊を根本に、平等の立場で、全員参加を第一義として開催していただきたい」 「座談会は、仏法を現代に展開しゆく学会伝統の行事である。ゆえに広宣流布の前進は座談会に始まり、座談会に終わることを銘記されたい」 座談会の意義が確認された後、代表のメンバーが体験発表を。その後、質問会が行われた。 一人の女性が手を挙げた。「性格は、信心しても変わらないと聞きましたが、本当にそうなんでしょうか」 先生は答えた。 「性格について、仏法では“後世まで変わらないのが性分である”ととらえています。つまり、その人のもって生まれた性格自体は、変わらない」 「自分の性格は、大事な自分の個性ですから、人と比べて卑下したり、羨ましがったりする必要はないんです」 「信心を貫き通していくならば、人が真似ることのできない、自分らしい最高の魅力を発揮していくことができるんです」 その場にいた田中恵美子さんは「先生と質問者との性格に関するやり取りが心に残りました」と述懐する。 76年に猛さんと結婚。福岡から山口に越してきたが、生活環境の違いに戸惑い、“福岡に帰りたい”との思いがあった。しかし、座談会に参加して、“山口で頑張ろう”と腹が決まった。 「あの日、先生は『人間は20歳になれば成人する。信心も20年だよ。20年、戦い抜いていくことだ』と語られました。その言葉に、“よし、まずは20年戦い抜こう”と決意しました」 その“20年の誓い”のまま、信心の歩みを貫いて今年で45年。昨年(2022年)11月、「地域貢献賞」を受賞した。夫の猛さんと共に、今年も凱歌の力走を開始した。  池田先生が山口市内で開かれた大歳(おおとし)支部の座談会に出席(1978年5月18日)。支部名を聞いた先生は、“いい名前じゃないですか。「大歳」ですから、皆さんは全員、長生きしなければいけません。はつらつと、ますます元気に活躍してください”と。座談会の数日後には、支部の未来部員の寄せ書きに、「師子の子よ 断じて自分に負けるな」と記し、後継の成長に期待を寄せた 「言」に「炎」―心が燃え立つ語らい 長年、創価学会の取材を重ねてきたアメリカの仏教研究者クラーク・ストランド氏は述べている。 「宗教は人間のためにあり、宗教のための人間ではない」 「これはじつは、大変に革命的な発想なのである。牧口・戸田・池田の三代の会長が皆、指摘しているとおり、座談会とは『人間革命の場』だ」 座談の「談」の文字は、「言」に「炎」と書く。心が燃え立つ語らいこそ、座談会の真骨頂だ。 活気と歓喜にあふれ、生命の共感と触発みなぎる座談会がある限り、広宣流布は前進を続けていく。  米国の仏教研究者クラーク・ストランド氏が、池田先生と握手(2007年12月、東京牧口記念会館で)。氏は、学会の座談会について「仏教における新しい信仰形式というだけでなく、宗教全体に新たな信仰実践のあり方を示している」と最大限に評価する |