| 創価学会は校舎なき総合大学 座談会編㊤ 22年11月27日 |

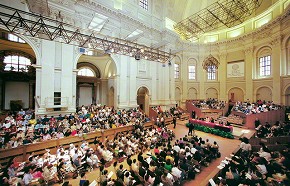

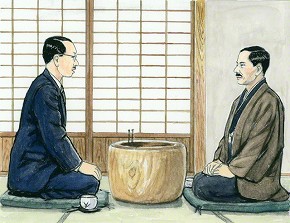

| 中世ヨーロッパに誕生した「ウニベルシタス(組合)」 中世初期のヨーロッパには、主に3種類の「スコラ」と呼ばれる学校があった。①宮廷の貴族を教育する学校②有能な僧侶を育てる学校③修道院の付属学校、である。 そこで学ぶのは、文法、修辞学、論理学、算術、天文、幾何、音楽の7科目。これらは、聖書を読むことや王権を維持するために必要とされた。 しかし、学校に通う人の中には、新しい知識を求める青年もいた。この若者たちは最初、橋の上に集まったという。さまざまな人と出会う可能性があるからだ。そうして出会った若き探究者たちは、橋の上や広場で議論を交わした。 やがて、ヨーロッパの各地で、教師と学生、両者を支える事務を担当する人々の「組合」が形成されるようになった。新たな学問の集積所の誕生である。それは「ウニベルシタス」と呼ばれ、「大学」を意味する英語の「ユニバーシティー」の語源となった。 大学は、その起源をたどれば、制度から出発したのではない。建物があったわけでもない。教師と学生のほとばしる学問への情熱、人間的な結び付きが、大学という“知の水脈”を開いた。 イタリアのボローニャ大学は、1088年の創立といわれ、“世界最古の総合大学”と称される。君主や教会が設立したのではなく、学生たちが優れた教師を探して誕生した“民衆立の大学”である。 この歴史と伝統を誇る英知の学府で、池田大作先生は1994年6月、「レオナルドの眼と人類の議会――国連の未来についての考察」と題して、記念講演を行っている。  ダンテやガリレオなど、数々の歴史的人物を輩出したイタリア・ボローニャ大学。1994年6月、池田先生は、400年ほどの歴史を有する同大学の大講堂で記念講演。大学首脳や教職員など、約1000人が集まった 「師弟の対話」から生まれた「創価」の二文字 「創価学会は、校舎なき総合大学」とは、第2代会長・戸田城聖先生の言葉である。 創価学会の創立記念日は、11月18日。初代会長・牧口常三郎先生が戸田先生と共に、『創価教育学体系』第1巻を発刊したことを淵源としている。 ある冬の夜、牧口先生と戸田先生は深夜まで語らいを続けていた。牧口先生は、自身の教育学説を残したいという意向を、戸田先生に明かした。 しかし、一小学校の校長の学説が売れる見込みはなく、出版社が引き受けてくれることも困難に思われた。 慎重になる先師に、戸田先生は「私がやります!」と決意を述べ、「私には、たくさんの財産はありませんが、1万9000円はあります。それを、全部、投げ出しましょう」と語った。 小学校教員の初任給が、まだ50円前後の時代。牧口先生の教育学説を後世に残すため、戸田先生は一切を捧げる覚悟を、瞬時に定めた。 「先生の教育学は、何が目的ですか」との戸田先生の問いに、牧口先生は「価値を創造することだ」と応じた。先師の答えを聞くと、戸田先生は提案した。 「創造の『創』と、価値の『価』をとって、『創価教育学』としたらどうでしょうか」 大学が教師と学生の語らいから始まったように、「創価」の二文字も「師弟の対話」から生まれた。 この経緯を通して、池田先生は述べている。 「価値を創造する。美と利と善を創り出す。深い深い哲学と人格のある名前です。お二人の人格が反映した名前です」  牧口先生と戸田先生の語らい(小説『新・人間革命』第23巻「敢闘」の章から 市井に生きる庶民の「生命触発の場」 2007年、日本や中国、韓国、オーストラリアなどの首脳が集まって、東アジア首脳会議(EAS)が開催された。この場で、一つの計画が討議された。ナーランダ大学の設立である。 同大学は、ナーランダー僧院の再興を企図して構想された。EAS加盟国の協力のもと、ノーベル経済学賞受賞者のアマルティア・セン博士が指揮を執って設立され、14年に最初の授業が始まった。この年、セン博士はアメリカ創価大学の卒業式で記念講演を行っている。 ナーランダー僧院は、5世紀から12世紀末までの間、インドの東部に存在した。最盛時には、1万人の学僧と千人の教授がいたという。 僧院には、アジア各地から学僧が訪れた。仏教徒だけでなく、すべての人々に門戸が開かれ、東洋全域における精神の淵源地となった。1979年2月、池田先生はナーランダーの仏教遺跡を訪れ、往時を偲んでいる。 僧院では最初、個室が与えられたという。しかし、研さんが進むにつれ、寝具や机などは、共同での使用になった。仏教の最先端の知識の習得にとどまらず、生活の中での他者との交流を通して、人格の錬磨がなされた。 創価学会もその創立以来、人間と人間が触れ合い、語り合う「座談会」を重視してきた。 牧口先生を投獄に至らせた起訴状には、41年5月から43年6月の2年余の間で、東京の一つの会場だけでも「二百四十余回に亘り」「座談会を開催し」たと記録されている。 ある時、牧口先生は一人の青年からの“座談会よりも講演会形式にした方がいいのでは”との質問に対して、こう答えた。 「いや、それは違う。人生に対する問題は対話でなくては相手に通じない。講演だけでは、聞く方は他人事にしか感じないものだ」 だからこそ、牧口先生は座談会を大切にした。41年3月、治安維持法が改正され、言論弾圧は激しさを増した。その中で、先生は仏法の人間主義の哲理を、座談会で語った。 香峯子夫人の母である白木静子さんは当時を振り返り、こう述べている。 「戦時中の座談会は、警官立ち会いでありました。神札の話がでると『中止』と警官がいうので、ほかの話にきりかえて話をつづけられます」 「お話が終わるまで何回か『中止』の声がかかり、その圧力の中で、先生は堂々と折伏を続けられました」 43年7月、牧口先生と戸田先生の師弟は、治安維持法違反と不敬罪の容疑で逮捕・投獄される。翌44年11月18日、牧口先生は牢獄で殉教した。 45年7月3日、生きて牢を出た戸田先生は、翌46年に「創価教育学会」の名称を、「創価学会」に改称する。学会の再建に立ち上がった戸田先生が、法華経の講義とともに力を注いだのが、座談会である。 この年の11月17日、牧口先生の三回忌法要が営まれた。戸田先生は追悼の辞で、先師への深甚の感謝を語った。 「あなたの慈悲の広大無辺は、私を牢獄まで連れて行ってくださいました」「その功徳で、地涌の菩薩の本事を知り、法華経の意味を、かすかながらも身読することができました。なんたる幸せでございましょうか」 法要の後、戦後初となる創価学会の第1回本部総会が行われた。この総会直後から、戸田先生の法華経と御書の講義の受講者が急増。各地の座談会も活発に開かれるようになった。 戸田先生は鶴見や小岩、蒲田、目白、中野など、寸暇を惜しんで座談会に出席した。年齢や職業の垣根なく、老若男女が集い、一切の形式抜きで、人生について赤裸々に語り合う――座談会は、市井に生きる庶民の「生命触発の場」であった。  東京牧口記念会館の上空に懸かった鮮やかな虹(2021年2月、本紙記者撮影)。デューイ協会元会長のジム・ガリソン博士は同会館を訪問した印象を「(牧口初代会長が)危険なイデオロギーとの戦いにも打ち勝った、大いなる精神の勝利を象徴」していると語った 21世紀の宗教の条件 1983年から91年まで、国際宗教社会学会会長を務めたカール・ドブラーレ博士。欧米を代表する宗教社会学者である。博士は、21世紀の宗教の条件を六つ、示している。 ①共同体に基盤を置き、それを再活性化させ、人間同士の結合を成し遂げられる宗教かどうか。 ②生きる活力を与え、躍動の力を生み出すものであるかどうか。 ③単に個人の次元にとどまらず、社会への働きかけを強く行うかどうか。 ④(利己的な)個人主義を規制し、社会的な責任感を強調するかどうか。 ⑤寛容の立場に立つ宗教かどうか。 ⑥自分たちの社会の発展だけを願うのではなく、地球的規模での世界共同体を目指す宗教かどうか。 その上で博士は、創価学会はこの六つの条件を全て満たしている、と論じている。 伝統宗教について研究してきた博士は、アメリカやアフリカなどの宗教にも関心を持つようになり、創価学会の研究も進めるようになった。 84年の師走、都内の座談会に出席。体験発表やリーダーの話を克明に書き留め、終了後には「入会動機は何ですか」「具体的に何を祈るのですか」など、参加者に次々と質問した。 自分の目で、創価学会の実像を見た博士は、座談会を高く評価した。 「宗教には、人々に『安らぎを与える』『挑戦する意欲を与える』という二つの役割があります」 「自分の人生の責任はすべて自分にあると教えることによってのみ、宗教が信徒に『挑戦する意欲を与える』ことが可能です。そのためには、リーダーの啓発的な指導と仲間のサポートが必要になります。その意味で座談会が重要なのです」 96年1月9日、博士は池田先生と対談。この日は、夫人のリリアン・ボワイエ博士の誕生日だった。 池田先生ご夫妻は、ケーキと花束を用意して、二人を迎えた。ドブラーレ博士は後に、こう振り返っている。 「ご夫妻の心遣いに感動した妻は、花束を大切にベルギーまで持ち帰りました」「温かなお人柄は、素晴らしい思い出として私たち夫婦の心にいつまでも残っています」 その時の語らいに、誠心誠意を尽くす――先生の姿は、各地で出席した座談会でも変わらなかった。 (以下、次号に続く)  池田先生ご夫妻が国際宗教社会学会のカール・ドブラーレ元会長(右端)と夫人のリリアン・ボワイエ博士と対談(1996年1月9日、八王子市の東京牧口記念会館で)。語らいは「セクトの概念」「宗教と国家・政党との関係」などを中心に、2時間余にわたって行われた |