| 平和の旗を高く掲げて① 反戦出版 22年08月21日 |

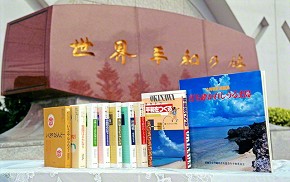

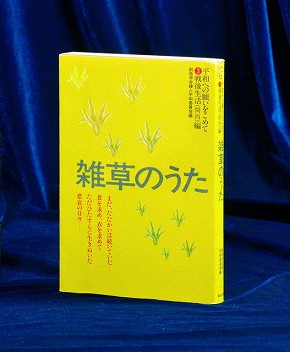

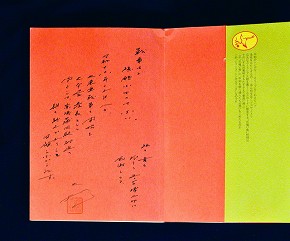

| 全ての国の民衆に生きる権利がある それは誰にも侵されてはならない 沖縄決議 1973年は、創価学会が仏法を基調とした社会建設へ船出した年である。その開幕を控えた72年11月、池田大作先生は東京・日本武道館での本部総会で講演した。 「世界のあらゆる国の民衆が、生きる権利をもっている。それは、人間として、誰にも侵されてはならない権利である。その生存の権利に目覚めた民衆の運動が、今ほど必要な時はない」 「その運動を青年部に期待したい」 師の提案に、青年部は検討を開始した。そして、3カ月後の73年2月の男子部総会で「生存の権利を守る青年部アピール」を採択する。 アピールを受けて、全国各地で、平和構築のための具体的な取り組みについて、協議が重ねられた。最も早く計画をまとめたのが沖縄だった。 同年5月19日、沖縄青年部は「戦争体験記を発刊する」との項目が入った「沖縄決議」を採択する。戦争体験記の発刊は、74年6月23日の出版を目指すことに。「6月23日」は、太平洋戦争末期の沖縄戦で、旧日本軍の組織的戦闘が終結したとされる日である。 編纂委員長に三盛洲洋さん、副委員長に桃原正義さんが就いた。 2人が池田先生と初めて出会ったのは、64年12月2日。沖縄本部(当時)で行われた学生部員会である。 席上、先生は「沖縄の歴史は、悲惨であった。宿命の嵐のごとき歴史であった。だからこそ、ここから、幸福の風が吹かねばならない。平和の波が起こらねばならない」と訴えた。 64年12月2日は、先生が沖縄で小説『人間革命』を起稿した日でもある。だからこそ、2人は編纂委員の友や出版に協力してくれる仲間と共に、反戦の書の完成に全精魂を注いだ。 人骨が残る壕で 桃原さんが編纂委員のメンバーと共に戦争体験を聞いた一人に、石川幸子さんがいる。石川さんは学会員ではなかったが、依頼に快く応じた。 沖縄師範学校女子部の生徒だった石川さんは、「ひめゆり学徒隊」と呼ばれる学徒看護隊の一員だった。配属された陸軍病院では、兵士のし尿を取ることや、亡くなった患者の遺体を運ぶことが、主な仕事だった。 45年5月末、米軍が間近に迫り、病院を移動することになった。後になって、“歩けない患者は、衛生兵によって青酸カリ入りのミルクを飲まされた”という衝撃的なことを聞いた。 石川さんは、看護隊の仲間と壕に隠れた。壕の中は風通しが悪く、多くの人がいたため、大変な暑さになった。 水を求めて、壕から出た。海辺へ移動し、アダンの葉の下で生活した。だが、その場所にも米軍は容赦なく攻撃を仕掛ける。岩の陰に隠れたり、波にさらわれる危険を承知で、海に逃げたりしたこともあった。 やがて、食べ物も底をついた。食料が残っているという壕に行くと、たくさんの骨があった。その壕は、現在の「ひめゆりの塔」が立つ場所である。 石川さんは、同じ学徒隊の人骨が残る壕にとどまった。日本の降伏が信じられず、8月22日まで壕の中で身を潜め続けた。 戦争とは、これほどまでに、むごいものか――桃原さんは身を震わせながら、石川さんの話を聞いた。 74年6月23日、沖縄の方々の戦争体験をまとめた『打ち砕かれしうるま島』(第三文明社)が発刊された。それは、創価学会青年部による反戦出版シリーズの第1巻となった。  沖縄の青年部と婦人部(当時)が編さんした反戦出版物。2020年には、未来部員が戦争体験の聞き取りを行い、その内容をまとめた証言集『私がつなぐ沖縄のククル(心)』が発刊された 日本軍の残虐行為 『打ち砕かれしうるま島』が発刊される4カ月前の1974年2月、沖縄を訪問した池田先生は、名護会館へ。そこに集った未来部のメンバーに率直な思いを語った。 「平和のために、“沖縄の心”を伝えるために、戦争体験の証言集を残してほしいというのが、私の願いです」 その場にいた上原春樹さん。沖縄戦を生きた祖母のシゲさんに話を聞くことにした。だが、シゲさんは強烈な拒否反応を示した。普段の優しい祖母からは想像もつかない表情だった。 シゲさんは未入会だった。その祖母に、春樹さんは戦争体験を聞く意義を何度も語った。 ある時、沖縄に二度と戦争を経験させないための取り組みであることを伝えた。シゲさんは「沖縄に戦争を起こさせないためか」と聞き返し、自らの戦争体験を語り始めた。 ――沖縄戦が悲惨な様相を見せていた45年5月21日、シゲさんは長女を出産。しかし、複雑な心境だった。 「食糧難に加え、いつ敵の砲弾にやられるかもしれない不安……」「味方と信じていた日本軍は、敵に発見されるからといって泣きじゃくる赤ちゃんを殺してしまう。そのような信じられないことが私の周囲にはあった」 長女は手のひらに包まれるくらいの小さな姿で生まれた。だが、元気な泣き声をあげ始めた。 「私はうれしくてうれしくて、飛びあがって喜びました」「戦争の犠牲にさせてなるものか――と、私は心に強く決意した」 その後、シゲさんは米軍の捕虜になった。当時、それは恥とされた。それでも恥より生きることを選んだ。 収容所はマラリアやチフスなどの病気が大流行していた。シゲさんは収容所で、こんな言葉をよく耳にした。 「昨日は他人の死体をかつぎ、今日は自分がかつがれる」 収容所も悲惨だった。その中を、シゲさんは生き抜き、戦後を迎えた。 春樹さんの熱意によって残されたシゲさんの証言は、76年6月23日に発刊された、反戦出版の第17巻『血に染まるかりゆしの海』に収録された。  名護会館の完成を寿ぐ「山原祭(やんばるまつり)」で、沖縄の友と交流する池田先生(1974年2月9日、名護市内で)。 その後、先生は山原祭に出演した未来部の友らに、戦争体験の証言集の出版を提案。76年6月23日、そのメンバーの手によって、『血に染まるかりゆしの海』が完成した 戦争体験を絵に 沖縄戦の実態を残すために、沖縄青年部が反戦出版と共に取り組んだのが「沖縄戦の絵」の収集である。 沖縄戦の写真は、多くが米軍が撮影したもの。沖縄の人々が、どれだけ悲惨な思いをしたかという視点での記録は、皆無に等しかった。 戦争体験を持つ人に、過去の記憶を絵にしてもらう――。それは、容易ではなかった。事実、取り組みを始めてから数カ月が経過しても、絵は一枚も収集できなかった。 沖縄の青年たちは、戦争体験者のもとを訪ねては、平和継承の思いを訴えた。その叫びが体験者の心を動かし、約700枚の絵が集まった。 85年に「沖縄戦の絵」展が始まり、全国で巡回。一部は複製パネルを作成し、平和教育の資料として貸し出され、今も県内の学校等で活用されている。 さらに今年、沖縄戦体験者への聞き取りをもとに制作した「沖縄戦の紙芝居」の貸し出しもスタートさせた。 編纂の苦闘 1980年12月5日、「婦人平和委員会」(現・女性平和委員会)の設置が発表された。活動の柱の一つとして掲げられたのが、「戦争体験の証言集の編纂」である。 翌81年8月、第1巻『あの星の下に』が発刊。以来、91年までの10年間で計20冊の証言集が世に送り出された。 小林昌子さんは、長崎の婦人平和委員会の委員長として、長崎の被爆をテーマにした第13巻『終わりはいつですか』の編纂に携わった。夫の喜丸さんは、青年部の反戦出版シリーズ第3巻『ピース・フロム・ナガサキ』の編纂委員長だった。 反戦出版の取り組みが決まった時、長崎の平和委員会として、被爆2世に焦点を当てることにした。 ただ、そこには大きな壁があった。「誰が被爆2世なのか」が分からないのである。 そもそも、社会的な差別もあり、被爆者の中に、自身が被爆した事実を語る人はほとんどいなかった。自分の子どもに、被爆の苦悩や不安を抱かせたくないと、被爆者たちは固く口を閉ざした。 平和委員会の友は、まず自分たちが被爆2世なのかを確認した。編纂作業は、親に話を聞くことから始まった。 すると、平和委員会のメンバーに、被爆2世が多い事実が判明した。彼女たちは、親の体験や被爆2世としての自身の思いを語りながら、証言をしてくれる人たちを探した。 時には、「なぜ、人の気持ちをえぐり出すようなことをするのか」との率直な意見もあった。委員会の友は、原爆の恐ろしさを後世に伝え残す決意を誠実に語っていった。 一つ一つの困難を乗り越え、85年8月9日、『終わりはいつですか』は出版された。 81年12月8日、婦人平和委員会による反戦出版シリーズの第2巻『白衣を紅に染めて』、第3巻『雑草のうた』の2冊が発刊された。 この日、池田先生は大分へ出発する前に、創価婦人会館(現・信濃文化会館)を訪問。2冊の書籍に揮毫した。 『白衣を紅に染めて』には、「此の反戦出版は 母の悲願なり 母の勝利の証なり」と記した。そして、『雑草のうた』には、こうペンを走らせた。 「戦争ほど 残酷なものはない。 昭和十六年十二月八日、 大東亜戦争の開始を 大本営発表として 聞きしは、京浜蒲田駅附近の 朝の路上でありしを 回顧しながら記す。 此の書を 作りし学会婦人部に 感謝しつつ」  1981年12月8日に出版された婦人平和委員会(現・女性平和委員会)による反戦出版シリーズの第3巻『雑草のうた』  池田先生が『雑草のうた』の見返しに揮毫。婦人平和委員会の友に満腔の感謝をささげた |