| 21世紀は女性の世紀 ②ひな人形 22年02月20日 |

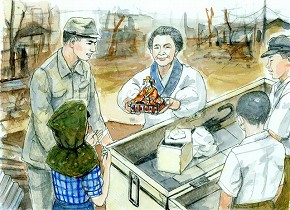

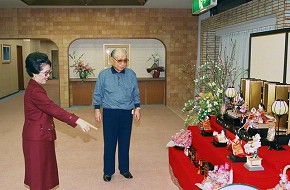

| 春が来た 貴女の笑顔が 雛人形 唯一残った財産 第3代会長に就任する2カ月前の1960年3月3日、池田大作先生は日記につづった。 「この日は、母の匂いがする。幼い兄弟の匂いがする日だ」 この3月3日に寄せて、先生は折々に、ひな人形の思い出を語ってきた。75年2月1日から一般紙で連載が開始された自伝「私の履歴書」にも、そのことが記されている。 45年3月の東京大空襲の後、先生が暮らしていた家は、空襲による類焼を防ぐため、取り壊されることに。一家は、おばの家に新しく一棟を建て増してもらい、転居することになった。 リヤカーで荷物を少しずつ運び、ようやく新しい生活が始まろうとしていた。その矢先の5月24日、家は空襲で全焼。先生と弟が必死になって、長持一つを持ち出すことができた。 開けてみると、入っていたのは、ひな人形と一本のコウモリ傘。それが唯一残った財産だった。 先生は「心の落差は大きかった」と振り返っている。「あすから、いや今夜どうすればいいのか」。そう思っていた時、母が言った。 「このおひなさまが飾れるような家に、きっと住めるようになるよ」 先生は「私の履歴書」に記した。 「母もガッカリしていたことは間違いない。しかし母は努めて明るくこういったのである。母の言葉には千鈞の重みがあった。皆はつりこまれるように笑った。笑いのなかに希望が生まれていくようであった」  空襲によって全焼した家から長持を運び出した山本伸一。中に入っていたのは、一本のコウモリ傘とひな人形だった 父娘の心の交流 「私の履歴書」の連載から1年後の76年2月、ひな人形を通した“父娘の心の交流”が生まれた。 この月の13日、先生は関西を訪問。奈良、京都、滋賀、兵庫で宝の友を激励し、19日には関西記念館(当時)を訪れ、写真展示を観賞。さらに、大阪市内で関西の首脳幹部と懇談した。 連日の激闘に、関西女子部の友は、“少しでも感謝を伝えたい”と、手作りの七段飾りのひな人形を届けた。 先生は「真心ありがとう」と伝言を寄せ、「皆さんの手作りのひな人形を、ぜひ“娘たち”に」と創価女子学園(現・関西創価学園)に贈ることを提案。20日、先生が出席して、関西文化会館でひな人形の贈呈式が行われた。 式には、人形を制作した関西女子部と学園の代表のメンバーが参加。彼女たちは琴の音色に合わせて、「うれしいひなまつり」を合唱した。 すると、先生は「もう1回、歌ってくれないか」と語り、「カセットテープはある?」と。録音の準備が整うと、再び合唱が始まった。 彼女たちの歌声が入ったテープを、先生は関西女子部の幸福と学園生の成長を念じながら、繰り返し聞いた。 関西創価学園の開校の模様が収められた小説『新・人間革命』第17巻「希望」の章の連載が開始されたのは、2005年3月3日である。先生は万感の思いをつづった。 「私は、皆さんをわが娘として、また、最高の宝として、生涯、見守っていきます」 報恩の心輝く、手作りのひな人形は毎年、関西創価学園で飾られている。  1976年2月に創立者から関西創価学園に贈られたひな人形を見つめつつ、女子生徒が歓談(14日、同学園で) 「桃の節句」の意義 15年前の2007年2月、池田先生は婦人部代表協議会の席上、3月3日に寄せて記念の句を贈った。 「春が来た 貴女の笑顔が 雛人形」 「この佳き日 貴女の笑顔も 雛人形」 「桃の節句」である3月3日は「大阪婦人部の日」(現在は「大阪女性部の日」)であり、「先駆九州女性部の日」「華陽姉妹 誓春の日」でもある。 「大阪婦人部の日」が決定したのは1985年1月23日。この時、大阪の多くの友が“なぜ、3月3日なのか”と疑問を抱いた。その答えを示したのは、香峯子夫人だった。 「ひな祭りは、貴族の文化から生まれたもので、それが庶民の中に根付いたと言われています。主人(池田先生)は、『庶民の中に』というのが、好きなんですよ」 この言葉で、“大阪の女性たちが、おひなさまのような笑顔で、幸福に輝いてほしい”との師の願いが込められていることを知ったのである。 91年3月3日、この日、関西を訪問した池田先生は、「きょうは、『大阪婦人部の日』だね。記念の集いをしよう」と提案。夜、勤行会が関西文化会館で開催された。 会館の玄関ロビーを「桃の花」のオブジェが彩った。関西女性部の“感謝の花”が、先生ご夫妻を迎えた。 勤行会の席上、先生は、日蓮大聖人が日眼女(四条金吾夫人)に対し、妙法の絶大な功力を教えられ、「年はわこうなり、福はかさなり候べし」(新1543・全1135)と約束されたことに言及。「広布に生きる私どもは、三世にわたって“億兆の功徳”咲く、常春の長者の人生を送っていける」と訴えた。 さらに、先生は続けた。 「『桃の節句』には、『遊楽』『生命力(不老)』『平和』の意義がある」 「どうか、この日を迎える1年ごとに、ますます楽しく、いよいよ若々しく、『平和の桃園』を地域に、社会に大きく広げていっていただきたい」  池田先生と香峯子夫人が、ひな人形の前で記念のカメラに(2006年2月、東京の創価国際友好会館〈当時〉で)。女の子のすこやかな成長を願う心が込められたひな祭り。すべての創価の女性たちが幸福に輝くことを祈りつつ 子どもを守り抜く母に 勤行会に参加した大阪・鶴見区の細川照代さんはこの年の12月に結婚。翌年8月、長女・洋美さんを出産した。 7カ月の早産だった。洋美さんは、まだ肺ができておらず、新生児集中治療室(NICU)に運ばれた。人工呼吸器をつけなければならない可能性もあった。 夫の信さんと祈り続けた。父母の題目は、生まれたばかりの子どもに届いた。両親の不眠不休の戦いで、洋美さんは生後2カ月で退院できた。 95年、家族3人の生活に新しい命が宿った。ところが、細川さんの身に胎盤早期剝離が起こる。出血が止まらず、母子共に危険な状態。緊急手術が行われた。 次女・明美さんも、長女・洋美さんと同じく7カ月で生まれた。細川さんは数日間、意識を失ったが、一命を取り留めた。しかし、喜びも束の間、医師から信じられない言葉を耳にする。 「お子さんの脳に、穴が4カ所あいています。残念ですが、寝たきりの人生を送ることになります」 先輩が「使命ある子よ」と励ましてくれた。頭では理解できても、過酷な現実に気持ちが追い付かない。それでも、必死に前を向いた。 明美さんは1日2時間しか寝なかった。細川さんは肉体的にも、精神的にも、毎日が限界だった。頼るのは御本尊しかない。次女を抱き、祈り続けた。その中で、何度も「大阪婦人部の日」記念勤行会のことを思い返した。 あの日、先生は「きょうは小学生が来ているの?」と親しみを込めて場内に語り掛けた。細川さんは、“誰のことだろう”と思った。ほかの誰でもない、自分のことだった。 先生と名前や出身校のやり取りもあった。参加者一人一人に視線を注ぎ、励ましを送る師の真心に、細川さんは“もっと強く、もっと大きな境涯の女性に”と誓った。だからこそ、“洋美と明美を守り抜く母に”と決めた。 明美さんが生まれてから数年間、細川さんの心は揺れに揺れた。そこから、家族と同志に支えられながら、少しずつ少しずつ、強く、明るく、朗らかな母へと人間革命を遂げていった。 母の慈愛に包まれて、2人の娘は成長した。洋美さんは今、池田華陽会の総県副委員長(常勝大阪総県)として、幸の連帯を広げる。 明美さんは、養護学校3年生の時の胃ろうの手術、10年前の気管切開、昨年の腸閉塞の手術など、幾つもの危機を乗り越えてきた。精いっぱい命を輝かせる姿は、生きることの尊さを、縁する人に伝えている。 「生命力」さえ強くあれば、どんな苦難も、「遊楽」に転じていける――明美さんと苦楽を共にしてきた、細川さんの確信である。 中部女性部の真心 春の陽光が、中部の大地を照らしていた。2000年3月1日、池田先生は名古屋駅に降り立った。 翌2日、先生は「3・16」を記念する「中部・北陸代表者協議会」に出席した。 この時、中部池田記念会館の建設が発表された。さらに、「中部国際婦人会館」が「中部国際女性会館」に改称されることが決定した。 先生は、中部広布の伸展を喜び、「愛知、三重、そして岐阜――『21世紀の人材の城』偉大なる中部は、いよいよ盤石なり! と私は心から、たたえたい」と述べた。 続いて、宗教学者のニコラス・ガイヤ博士が中部文化会館(当時)を訪問した折、愛知女性部の仲良合唱団との交流に感動したことに触れると、中部女性部の友に訴えた。 「ますます朗らかに、また、にぎやかに、人間と人間を結び合い、心と心を通わせながら、わが地域に、わが使命の舞台に、『喜びのハーモニー』を、『幸福の曲』を、そして『勝利の歌』を広げていっていただきたい」 最後に、「わが中部は、永遠に、『世界広布の難攻不落の堅塁』を、断固として築きましょう!」と呼び掛け、スピーチを結んだ。 会場の外のロビーに、ひな人形が飾られていた。前月、先生は沖縄、香港、大阪、兵庫を訪問。21世紀へ向け、激闘に次ぐ激闘を重ねていた。人形は、“少しでも心なごむひとときを、お過ごしいただきたい”との心で、中部女性部の友が用意したものだった。 「いいね。うれしいね」 先生は、中部女性部の真心に深く感謝し、皆の勝利を願いながら、ひな人形の前で、香峯子夫人と共に記念のカメラに納まった。 その後、この人形は毎年、中部国際女性会館で展示されてきた。同会館は、17年に「中部文化センター」として、リニューアルオープン。平和と文化を発信する拠点として、多くの同志が集い、親しまれている。  中部文化会館(当時)のロビーに飾られたひな人形の前で、池田先生と香峯子夫人が語らう(2000年3月2日) 厳冬の大地”を踏みしめて 行きつけの美容室で、ひな人形が飾ってあるのを見たのは、東日本大震災から3年が経った時のこと。 “私はまだ飾れないな”。加藤幸子さんは震災で、娘の綾子さんと義母のよし子さんを亡くした。 震災前から、石巻市の自宅を広布の会場として提供してきた。2010年9月にリフォームし、装いを新しくした。その法城を津波が襲った。 石巻から離れることも考えた。しかし、離れざるを得なくなった人たちから、「加藤さんと一緒に頑張りたい。必ず戻ってくるから」と声を掛けられた。石巻に残ることに決めた。 加藤さんは悲しみに浸る間もなく、避難生活を送る人たちの支援に奔走した。震災から5カ月後の11年8月、夫の仁久さんと市内のホールで音楽会を開いた。 きっかけは、池田先生の鼎談「魂の人間讃歌――ジャズと人生と仏法を語る」に触れたこと。そこに「セカンド・ライン」という、にぎやかなジャズ演奏をもって、亡くなった方の死後の幸福を祝福する風習が記されていた。 長男の久志さんも演奏の舞台に立った。石巻市民交響楽団も参加しての音楽会は、生きる勇気にあふれた。 震災後、加藤さんは創価大学の通信教育部に入学した。綾子さんが通教の教育学部で学んでいた。加藤さんは小学校の教員だったが、法学部を選んだ。災害時、法律がいかに大切かを身に染みて感じたからだ。 法律用語に悪戦苦闘しながら学び続けた。入学から11年。今月、卒業の決定通知が届いた。卒業式を、胸の中の綾子さんと心待ちにしている。 娘と義母を失ってから、多くの人との出会い、励ましがあった。不条理な災害で家族を奪われる悲しさ――その凍てつく厳冬の大地を、ぐっと踏みしめながら、一歩また一歩と進んできた。 ある日、加藤さんは立ち寄った店で見掛けたひな人形を購入する。男びなと女びなの2体だけのもの。愛らしくて、とても気に入った。「この人形を見ていると、綾子との楽しい思い出がよみがえってくるんです」 美容室でひな人形を見た日も、綾子さんのことを思い返した。あの時は、胸が痛んだ。 買った2体の人形は仏間に飾った。人形が納められた箱に、ぜんまいがある。回すと、オルゴールの美しい音色で、「うれしいひなまつり」が流れた。 そばに置いてある綾子さんの成人式の写真。晴れ着姿の一葉は、優しく、温かくほほ笑んでいた。 |