| 詩心とは「正義の闘魂」の異名なり㊦ 21年11月23日 |

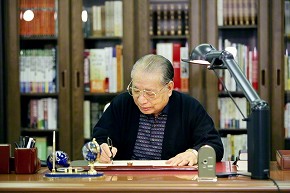

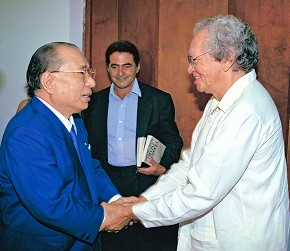

| インド・チェンナイの創価池田女子大学に、600人の詩人・学術者らが集まった。 2011年12月17日、国際詩人団体「世界詩歌協会」が、池田大作先生の「桂冠詩人」称号の受章から30周年を祝賀する集いを開いた。パドマナーバン会長(当時)は、開幕を告げる挨拶で、高らかに宣言した。 「池田博士の詩は、まさに、あらゆる障壁を乗り越え、世界の民衆詩人として、民衆の心に平和を広めているのです」 祝賀の集いでは71人が登壇し、7時間にもわたって、先生の詩業をたたえる詩が詠まれていった。 1981年、世界芸術文化アカデミーが池田先生に「桂冠詩人」の称号授与を決定した時、同アカデミーの事務総長を務めていた、インドの詩人・スリニバス博士。世界詩歌協会の創立者でもある。2年前の79年7月、先生と博士は初の出会いを刻む。 この時、先生は英文詩集『わが心の詩』を贈った。博士は日本からインドへの帰路、詩集を何度も何度も読み返した。「全身に恍惚にも似た感動が走り抜けるのを覚えた」からである。以来、先生を「エベレストの頂点に立つ詩人」と最大にたたえた。 池田先生への博士の深い尊敬は「桂冠詩人」、さらに「世界桂冠詩人」「世界民衆詩人」と、各称号の授与に結実していった。  池田先生の「桂冠詩人」の称号授与から30周年を祝賀する集い(2011年12月17日、インドの創価池田女子大学で) 恩師・戸田城聖先生と池田先生との運命的な出会いを彩ったのも、詩歌である。 1947年8月14日、池田先生は小学校時代の同級生に誘われ、座談会に参加。この時、戸田先生は「立正安国論」の講義を行った。終了後、池田先生は戸田先生に「正しい人生とは」「本当の愛国者とは」などと質問した。 その一つ一つに、恩師は明快に答えた。池田先生はその場で、感謝の思いを即興詩に託した。 戸田先生はペンを執ったまま、詩想を巡らせることがあった。同志を励ますため、折に触れて和歌や句を詠んだ。事業が苦境の時や、広布の激戦の時に、池田先生へ詩歌を贈った。 「恩師の詩をいただくたび、私は誓った。恩師の一切を継ぐ志ならば――いつの日か恩師のように、詩歌で励ましを友に贈ることもまた、私に課せられた使命であろう」 「詩歌を綴る時、私の思いは、自身の喜び、楽しみはともかく、まず『いかに友を励ませるか』――この一点にあった」 世界の指導者・識者への献詩、全国・全世界の同志への詩など、池田先生がこれまでに詠んできた詩は約600編。ある友は先生に、こう尋ねた。 「なぜ、これほど多くの詩を詠むことができるのですか」 先生は応じた。 「特別なことは何もありません。その人をなんとか励ましてあげたい。前向きに力強く生きてほしい、という思いです。その思いで贈り続けてきた結果です」  小説『新・人間革命』の挿絵から。1947年8月14日、初めて参加した座談会で戸田城聖に質問する山本伸一 池田先生が「桂冠詩人」の称号を受章した1981年は、第1次宗門事件を経て、本格的な反転攻勢が開始された年である。その激励行は四国から始まった。 先生は四国を「詩国」とたたえ、「私が詩心という精神の剣をひっさげ、新たな闘争を開始した国」と述懐している。この「新たな闘争」の中で、誕生した学会歌が「紅の歌」であった。 81年11月10日、先生は、四国研修道場で行われた香川の記念幹部会で、高らかに宣言した。 「もう一度、私が指揮を執らせていただきます」 「私の心を知ってくださる方は、一緒に戦ってください!」 師の“闘争宣言”に、いち早く反応したのが四国男子部だった。翌11日の夜、彼らは“自分たちの心意気を歌にしよう”との思いで一つになった。 12日の夜に、先生と四国青年部の代表との懇談会が決まっていた。あと1日しかない。彼らは夜通しで作詞に没頭した。 「黎明の歌」と名付けた歌詞が、懇談会の直前に完成した。その歌詞を受け取ると、先生は「君たちのために、私が手伝おう」と目を通し始めた。 第一声は「いい言葉を寄せ集めた感じだな」。その通りだった。作詞に携わったメンバーが、それぞれ好きな言葉を出し合って作った歌詞だった。 先生は続けた。「1行目が勝負だよ。太陽が、ぱっと広がるような出だしでなくてはいけない」。冒頭の「ああ黎明の」を「ああ紅の」と書き換えた。そして、1番から3番までの歌詞に、一通りの直しを入れた。 さらに、「まだまだ考えます」と歌詞を持ち帰ると、その日の夜遅くまで推敲を重ねた。13日も、諸行事の合間を縫って、歌詞の一語一語に魂を込めていった。 「紅の歌」が完成したのは14日。推敲は二十数回にも及んだ。香峯子夫人は「あなたが青年におっしゃりたいことが、すべて入っていますね」と。 今も全国の友を鼓舞してやまない「紅の歌」は、「桂冠詩人」の受章が決定した後、先生が初めて作詞した学会歌となった。  高知の久礼湾を黄金の朝日が照らす。40年前の11月、池田先生は四国で「紅の歌」を作成。一番の冒頭の歌詞「ああ紅の 朝明けて」について、「太陽のごとき青年が、広布の檜舞台に躍り出るんだ」と 四国で民衆凱歌の叙事詩を綴った1カ月後、池田先生は大分へ向かった。到着した81年12月8日の夜、先生は青年部との懇談の場で語った。 「学会は一切を青年に託してきた」「青年に何か書き贈りたい」 2日後の10日、先生は大分平和会館の管理者室で女性部(当時、婦人部)の友と懇談した。語らいを終えると、先生は「よし、やろう!」と詩の口述を始めた。 この日の午後7時、大分県青年部幹部会が予定されていた。詩は、その幹部会で発表されるものだった。5人の青年部員が必死に書き取った。 「桂冠詩人」として、先生が最初に長編詩の詩作を行った場は、管理者室である。この事実は、黙々と広布に尽くす人をサーチライトを当てるようにして見つけ、励ましを送ってきた、先生の透徹した信念を映し出していよう。 真剣勝負の口述が続いたが、県の代表メンバーとの懇談が控えていた。先生が懇談会場へ向かうと、青年たちは急いで詩の清書を進めた。 夕方、先生は会館へ戻るやいなや、すさまじい気迫で「原稿はどうなった」と。青年部幹部会の参加者が集まり、すでに会場はいっぱいになっていた。会合の開始時刻が1時間早められた。 先生はすぐに推敲に入った。半分余りが変更になった原稿もあった。直しの口述が終わった時には、すでに幹部会は始まっていた。 先生は幹部会で、完成したばかりの長編詩「青年よ 21世紀の広布の山を登れ」について語った。 「この“21世紀への指標”は私の決意であり、真心です。この場を借りて、全国の青年部に、21世紀に向けて広布遂行の“責任”“お願い”“託する”という意義を込めさせていただきます」 青年への思いが凝縮した長編詩は、第1次宗門事件の嵐を突き抜け、学会が新たな飛躍を開始しようとする時に誕生した。 「真の詩心」とは――先生は記した。「正義の闘魂の異名」と。  全国・全世界の友に希望を、勇気を届けるため、ペンを執る。池田先生がこれまでに詠んだ長編詩は約600編。その7割は、70歳を超えてから紡(つむ)がれたものである 詩心は「正義の闘魂」――池田先生と語らいを重ねた識者には、それを体現する詩人もいる。チアゴ・デ・メロ氏も、その一人だ。 64年、祖国ブラジルで軍事クーデターが起こると、氏は投獄された。38歳の時である。著作は発禁処分に。自由を奪われた獄中で、氏は壁に刻まれた文字を見つけた。 「闇は来るが、私は歌う。なぜなら必ず朝は来るからだ」 その言葉は、氏が詠んだ詩の一節だった。自らの詩が絶望に沈む人の希望となっていた。それは、詩人にとって最大の名誉だった。 その氏が92年、南米初の開催となった「自然との対話――池田大作写真展」の名誉実行委員に就いた。この時、「池田大作氏に捧ぐ――新生の光の苗木」との詩を詠み、先生の平和行動を称賛した。 「あなたは/すでに勇敢に実践されてきた/知恵と忍耐とをもち/より良き世界をつくりゆくために/更にあなたは/人類の夜明けのビルを建設するため/休む間もなく/自らレンガを運び続けておられる」 翌93年、先生と氏はリオデジャネイロで初の出会いを結ぶ。4年後の97年、今度は来日した氏が、聖教新聞本社(当時)に先生を訪ねた。対談の折、氏は「人間革命」の哲学に触れた時のことを振り返った。 「詩人として、もはや感動することはないと思っていたのに、何十年ぶりの感動でした。池田会長は私を蘇生させた方です」 先生は語った。 「迫害の中で生まれたメロ先生の詩は、机上の作文ではありません。“魂の叫び”です」 対談で両者の詩心は深く、強く響き合った。人類のために戦い続ける生命と生命の共鳴は、美しい友情の交響詩を奏でた。 先生は長編詩「雑草」で詠んだ。 「君の辛労を私はじっと見守ろう/君の躍々たる真実を私だけは讃えたい/その姿を 私の/生涯にわたる路線としたいのだ」 この長編詩が発表されたのは、50年前の71年である。 ただ友のために――半世紀以上にわたって、先生のこの思いは一貫して変わらない。その深い真心から発する魂の言葉は、私たちを励まし続ける。 これまでも、そして、これからも。  池田先生とブラジルの詩人チアゴ・デ・メロ氏が初の出会いで、固い握手を交わす(1993年2月12日、リオデジャネイロ市のブラジル文化センターで)。この日、先生はブラジル文学アカデミーの「在外会員」就任式に臨み、「人間文明の希望の朝を」と題して記念講演を行った |