| 「一瞬」に「永遠」を込めて 記念撮影編㊦ 21年08月22日 |

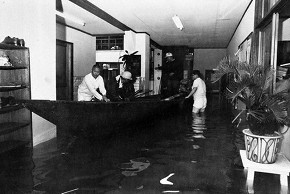

| 勝ち鬨をあげよ! 本州付近に停滞した梅雨前線の活発な活動が、10日以上も続いた。 1972年(昭和47年)7月に降り続けた雨は、全国各地で甚大な被害を及ぼした。この「昭和47年7月豪雨」によって、島根県では宍道湖の水があふれた。約1万2000棟の住宅が床上浸水し、被災者は13万人を超えた。 7月11日、秋田にいた池田大作先生は、松江会館(当時)に電報を打った。「集中豪雨の報に接し、心配しております。同志の皆さんのご無事を祈るとともに、被災者に対しては、心からの激励をお願いいたします」 その後、豪雨災害で大きな被害を受けた地域の同志を励ますため、記念撮影会を行うことが発表された。島根では9月に開催されることが決まった。  「昭和47年7月豪雨」で大きな被害を受ける中、舟に乗り、救援活動に奔走する島根の友(1972年7月) 前日までの雨はやみ、島根の友の喜びを表すかのような青空が広がった。72年9月17日、松江市立体育館に約4200人が集った。 会場に到着すると、先生は「晴れわたる 同志の瞳の 功徳かな」などの句を詠み、代表に贈った。そして、場内に入ると、「皆さん、まめでございますか」と呼び掛けた。 「まめ」は出雲地方の言葉ともいわれ、「元気」を意味する。先生のユーモアたっぷりの挨拶に、参加者の笑顔が広がる。 撮影の折、先生は青年に「粘り強く、20年、30年、50年先を目指して戦っていく人が、本物です」と強調。婦人には「お母さんはいつも明るくて、健康でいてください。母は一家の太陽です」と語った。 駐車場で整理・誘導役員に就いていた壮年。ワイシャツの袖をまくり、励ましを送り続ける先生の姿に、“師と同じ心で、友を励まそう”と決めた。その誓いの通り、島根の創価班初代委員長を務めた時も、同志の激励に駆けた。 高校卒業後から、総合建設業の会社で住宅設計の仕事に従事した。2001年(平成13年)、“力を貸してほしい”と請われ、54歳で別の会社に移った。74歳の今も、リフォーム部の部長として活躍する。 7年前、前立腺がんが見つかった。手術は6時間半に及んだが、無事に成功。大病を患ったからこそ、“日々を悔いなく”と仕事と活動に全力を注ぐ。 その姿には、「やらこいや!(さあ、やろう!)」との島根伝統の気風が脈打っている。 撮影会の終了後、先生は車中で詠んだ。「いつまでも いつまでも交う 目と目かな」 池田先生と島根の友の視線の交わり――。それは、師弟の語らいであった。友の胸中にともった誓いの炎は、今も赤く燃え続けている。  撮影の合間、陽光きらめく宍道湖畔で語らう池田先生(1972年9月17日)。 青年たちが旧制松江高等学校寮歌「青春の歌」を合唱すると、先生は「いい歌だ。もう一回歌って」と。誓いの歌声が何度も山光の空に響いた 1981年(昭和56年)12月12日、池田先生は大分・竹田市の岡城址を訪問。本丸跡に集まった友と記念のカメラに納まった。 「西の大分」「東の秋田」といわれるほど、77年(同52年)ごろから、大分では宗門僧が悪辣な学会攻撃に狂奔した。その嵐の渦中、友は対話に駆け、80年(同55年)から2年連続で九州一の弘教を成し遂げた。 師と同じ心で立ち上がる真正の勇者がいれば、広布を阻む障魔は必ず勝ち越えることができることを、大分の友は証明したのである。 撮影が終了し、皆で「荒城の月」を合唱。池田先生は、大分の友をたたえるように、両手を「V」の字に高く掲げた。 「万歳! 万歳! 万歳!」 師と友の唱和は、師弟の「勝ち鬨」にほかならなかった。 ある婦人は「池田先生と一緒に万歳をし、長編詩『青年よ 21世紀の広布の山を登れ』が発表された大分県青年部幹部会に参加したことが原点です」と。 看護師として働く中、誰もが人生の最後を穏やかに迎えることの大切さを心から感じた。その時間を少しでも提供したいと、2012年(平成24年)に老人ホームを開設した。 81年の師との出会いで、“大分の地で戦い抜く”と誓った。以来、40星霜。婦人は学会同志に尽くし、入居者に尽くす、貢献の人生を歩む。  正義の学会は厳然と勝った!――池田先生が大分・竹田の友と岡城址で記念のカメラに(1981年12月12日)。先生は詠んだ。「法難に 君らは勝ちたり 竹田城 涙にじまむ 笑顔の姿に」 竹田を出発した先生は、熊本・阿蘇町(現・阿蘇市)にある白菊講堂(当時)へ。自由勤行会に出席した後、地元の代表メンバーと記念撮影を行った。 翌13日、南九州婦人会館(現・熊本会館)を視察し、熊本文化会館に戻ると、会館を訪れた友と相次ぎ記念撮影を。また、熊本文化会館の落成5周年記念の県幹部会に出席した。14日には、福岡の久留米・八女などで、渾身の激励を重ねた。 15日午後、熊本文化会館で、八代・人吉・水俣などの城南地域の友と、天草の友との自由勤行会が開催された。終了後、参加者が会館近くの壱町畑公園へ。先生の提案で、記念撮影が行われることになった。 「田原坂」の力強い歌声が響いた。凱歌の合唱が終わると、皆、両手を大きく振り上げた。 「万歳! 万歳! 万歳!」 大分に続き、熊本にも師弟の「勝ち鬨」が轟いた。 熊本広布史に永遠に刻まれる場面にいた婦人。潰瘍性大腸炎や骨粗鬆症など、数々の病を患った。しかし、「小さな坂で、へこたれては、絶対になりません」との勤行会での師の指導を励みに、宿命の坂を一つ一つ乗り越えてきた。 信心で乗り越えられない坂などない――その確信を、婦人は縁する人に語り続けている。  熊本の友と壱町畑公園で記念撮影(1981年12月15日)。先生は代表の友に歌を贈った。「妙法の 城の南に 嵐をば 耐えに耐えたる 友や尊し」「天草に 老いも若きも 堂々と 広布に生きゆく 笑顔忘れじ」 81年12月22日、池田先生と神奈川・小田原、静岡・御殿場の友との記念撮影が開催された。 撮影会では、皆で「ふじの山」を合唱し、勝利の万歳を。この日、先生は詠んだ。 「白雪の 鎧まばゆき 富士の山 仰ぎてわれらも かくぞありけり」「限りなく また限りなく 広宣に 天下の嶮も いざや恐るな」 翌82年(同57年)1月10日、先生は秋田へ。秋田文化会館(当時)に着くと、“玄関前の広場に命名を”との要請があった。先生は「晴天広場」と提案した。 「昭和47年7月豪雨」の際、秋田では先生との記念撮影が中止に。秋田の友にとって、「晴天」は豪雨の試練を勝ち越えた象徴であり、宗門僧の謀略を打ち破った歓喜の象徴でもあった。 13日の午前、2回にわたって「自由勤行会」が開催された。勤行会の後、会場に隣接する広場で記念撮影が行われた。降りしきる雪の中、参加者が「人間革命の歌」を合唱。皆で右腕を突き上げ、「勝ち鬨」が轟いた。 午後、3回目の「自由勤行会」が開かれ、記念撮影も行われた。先生は午前の友に「吹雪グループ」、午後の友に「嵐舞グループ」との名を贈った。 吹雪の中を2時間、車を走らせて駆け付けた壮年がいた。翌14日の県青年部総会にも参加。「自分が思うと思わざるとにかかわらず、諸君は池田門下生である」との師の期待に、“必ず信心の実証を”と誓った。 92年(平成4年)、念願だった歯科技工所を開所。多忙な中、学会活動も一歩も引かなかった。現在も地区部長として、秋田広布の最前線で奮闘を重ねる。25年間、配達員も務めた。 2人の子どもは創価大学を卒業。長男は区男子部長、次男は男子地区リーダーとして、後継の道を進んでいる。 反転攻勢の激励行の中、82年2月11日には、茨城で記念撮影が行われた。大分、熊本、神奈川・静岡、秋田に続いて、本紙で大きく掲載された。 池田先生との記念撮影――。その一葉一葉には、師と共に戦う友の歓喜が、学会と共に歩む友の誓いが、同志と共に前進する友の誇りが、刻まれている。  池田先生が雪空の下、秋田の友の中へ(1982年1月13日、秋田文化会館<当時>に隣接する広場で)。師弟の「勝ち鬨」は、秋田の永遠の原点である  第1回茨城県青年部総会に集った約3500人の青年たちとの記念撮影(1982年2月11日、茨城文化会館で)。このメンバーで「茨城2000年会」(現・茨城新世紀大城会)が結成された |