|

広布の「誓火」神奈川に燃える

聖教新聞が創刊されたのは、1951年(昭和26年)4月20日。創刊号の2面に「聖火鶴見に炎上」との見出しが躍り、弘教に先駆する鶴見支部の活躍が紹介された。

同年5月3日、戸田城聖先生が第2代会長に就任。鶴見支部の友は、この佳節を広布拡大で荘厳しようと奔走した。

当時、池田大作先生は何度も鶴見方面に足を運び、友と対話に駆けた。鶴見支部の婦人部員は、こう回想している。

「昭和二十五、六年の鶴見支部は、“新来者を池田青年に会わせる”という戦いによって、鎌倉、逗子、藤沢、横須賀にと、どんどん新入会者が増えていったのです」

鶴見に燃えた「聖火」の陰には、池田先生の激闘があった。

近未来都市を思わせる横浜のみなとみらい。白亜のビル群、大観覧車「コスモクロック21」が鮮やかな青空に映える(2017年9月21日、池田先生撮影)

鶴見支部の歴史をはじめ、神奈川には、池田先生との共戦譜が幾つも刻まれている。なかでも、永遠の輝きを放つのが、第3代会長辞任後の“戦い”。それは、3点に集約できる。

1点目は、真実の同志との絆を強く、深く結び直すこと。

宗門僧らが池田先生に、“会合で指導してはならない”“聖教新聞に出てはいけない”と制約をつけた79年(同54年)、先生は草創の友の訪問・激励に力を注いだ。一人への励ましから、師弟直結の新たな学会の建設を開始したのである。

同年4月20日、先生は横浜市旭区の会員宅へ。6月2日に鶴見区、9日に港北区の同志宅を訪れた。

22日には南区に足を運んだ。75歳の家主の壮年に、「20年も30年も、生きて、生きて、生き抜いてください。祈ってますから」と励まし、「私が名誉会長になろうと、師弟の絆は永遠に変わりません」と力を込めた。

7月2日、金沢区の友の家を訪問。友は草創期の文京支部・保土ケ谷地区で折伏に励んだ。

入会に導いた一人に、吃音に苦しむ青年がいた。ある時、“自分に自信を持ってほしい”と会合の司会役を頼んだ。青年は思い切って挑戦したが、言葉がつかえてしまう。会場から笑い声が聞こえると、友は叫んだ。

「なんで笑うんだ。彼が必死に宿命転換に挑んでいるのに、あまりにもひどいじゃないか」

青年は、友を「おやじ」と呼び、心から慕った。吃音を乗り越え、学会のリーダーに成長した。この青年をはじめ、友のもとからは多くの人材が育った。

友が妻と実らせた弘教は約250世帯。91歳の生涯を閉じるまで、師弟一筋に生きた。

9月29日、先生は南区の功労者宅へ。「昔、戦ったからいいのではない。今、戦わなければだめなんだよ」――広布拡大に挑み続ける心こそ、日蓮仏法の魂であると訴えた。

池田先生が横浜市南区の功労者宅を訪問(1979年9月29日)

2点目は、自らの手で後継の青年を育成すること。

1980年(昭和55年)1月14日、四国4県の友が客船「さんふらわあ7」号で、神奈川文化会館に駆け付けた。池田先生は、遠来の友を励まし、船が見えなくなるまで見送った。

その後のこと。先生は「あすは『成人の日』だから青年に会いたいね」と。

翌15日、新成人の代表11人が神奈川文化会館に集った。先生は一人一人の状況を聞くと、その場で「大桜」「百福」などと認めた。懇談の後、皆で山下公園を散策し、記念のカメラに納まった。夕刻には、質問会を兼ねて食事も共にした。

女子メンバーから「使命とは何なのでしょうか」と質問が出た。先生は答えた。

「題目を唱え、御書を拝し、何があっても強く生きていきなさい。青春とは悩むもの。その中で、太陽を見いだそうと挑戦していけば、必ず使命の道が見えてきます」

「男の力とは」との男子メンバーの問いには、こう語った。

「どの分野でもいい。あの人にはかなわないという存在になりなさい」

先生は「お互い競い合うように、会うたびに成長していこう」と呼び掛けた。この師の励ましの心は、女子部の人材育成グループ「神奈川成人会」に受け継がれている。今年3月に41期生が結成され、希望の前進を開始した。

宗門の師弟分断の謀略が渦巻く中、先生は次代を担う青年たちを手塩にかけて育んだ。ある時には、「同じ人生ならば、私と一緒に、世界広布の大ロマンに生きようじゃないか」とも語っている。

神奈川は師が手作りで築き上げた「正義の青年城」である。

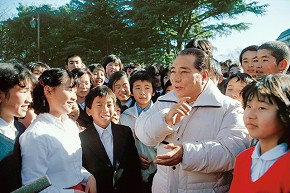

池田先生が未来部員と一緒に、横浜市の山下公園を散策。「勉強、頑張るんだよ」「親孝行するんだよ」「21世紀は君たちの時代だよ。私は、待っているからね」と万感の励ましを送った(1980年12月14日)

3点目は、近隣を大切にすること。

神奈川文化会館の誕生後、先生は「地域にしっかりと根を張っていこう」と、自ら近隣の店や中華街へ足を運び、あいさつに回った。

80年1月、先生は会館から徒歩10分ほどのフランス料理店「かをり」に向かった。

板倉敬子さん(現社長)の案内でエレベーターへ。緊張していた板倉さんに、先生は「若いおかみさんですね」と気さくに声を掛けた。たった一言だったが、板倉さんは、包み込むような温かさに魅了された。

先生の飾らない振る舞いに、どの従業員も先生の“ファン”になった。店を後にする先生に、コックは窓から顔を出し手を振った。先生は何度も振り返り、大きく手を振り返した。

この出会い以来、板倉さんは先生の書籍を読み始める。2000年(平成12年)、先生の写真集に感銘を受け、板倉さんは洋菓子のレーズンサンドを添えて手紙を届けた。後日、先生は感謝の言葉とともに、句を贈った。

「何という 天味 かをりの 女王かな」

誠実には、それ以上の誠実で応える。先生が紡いだ真心の糸は、色鮮やかな友情の織物を作り上げた。

香峯子夫人が横浜・神奈川区内の婦人部総会へ。「何があっても創価学会から離れなければ、必ず幸せになります」と(1979年5月27日)

1979年(昭和54年)5月27日、香峯子夫人が先生の名代として、神奈川区内の片倉第1大ブロック(当時)の婦人部総会に出席した。

会場に到着すると、夫人は「池田でございます。きょうは、よろしくお願いいたします」と丁重にあいさつした。

総会には、約50人の友が集っていた。質問会が行われると、次々と手が挙がった。

「先生は、お元気ですか? 新聞に先生のことを載せてください」と懇願する声に、夫人は笑みを浮かべ、「はい、元気ですよ。伝えておきます」と。

父親が脳梗塞で倒れた婦人がいた。香峯子夫人は、そのことを聞くと、「ご心配でしょうけど、どうか負けないで頑張ってください」と励ましを。

香峯子夫人の慈愛に、婦人は“必ず幸せになろう”と誓う。その後、父は社会復帰するまでに回復。総会から4年後には、未入会の夫が信心を始め、一家和楽をかなえた。

自宅に御本尊を安置できなかった友もいた。信心反対の夫に、「御本尊をいただきたい」との一言を発する勇気が出ないままでいた。

だが、この総会が転機となった。ほほ笑みを絶やさない香峯子夫人の姿に、目の前がパッと開けたように感じた。

夫と笑顔で接した。御本尊を迎えることができたのは、2年後のこと。夫婦そろって初めて題目を三唱した日、友の目は歓喜と感謝の涙であふれた。

総会では参加者全員に、「先生からのお土産」として、袱紗とメモ帳が贈られた。メモ帳には、「我並びに我が弟子」(御書234ページ)から「約束せし事を・まことの時はわするるなるべし」(同)までの、開目抄の有名な一節が記されていた。

香峯子夫人の励ましは、この日だけではなかった。後日、総会の中心者に手紙を届けたのである。

「人は様々であり、悩まれる時もあると思います。でも、そのような時こそ、自身の力のつく時と心に決めて、益々、広布の人材に成長なされますことを祈っております」

5月27日は今、「神奈川婦人部の日」として、友が師弟共戦を誓う原点となっている。

「勝負の年だ」――1982年1月1日、池田先生は神奈川文化会館で開催された新年勤行会に出席。1万7000人を超す友と、新たな広布の“大航海”に出発した

2017年(平成29年)9月21日、先生は神奈川文化会館を訪れた。

館内には、神奈川の歌「ああ陽は昇る」の歌詞が掲げてあった。それを見ながら、先生は香峯子夫人と歌を口ずさんだ。

〽この世悔いなく 暁鐘を

広布の友は 雲と涌く

このリズムをば 誰人も

讃え仰がん 限りなく

ああ陽は昇る

我等の同志にも

歌が誕生した1978年(昭和53年)8月、先生は歌詞に込めた思いを語った。

「『ああ陽は昇る』――ここに私は、万感の思いを込めました。神奈川の皆さんは、常に、何があろうが、わが胸に生命の太陽を輝かせ続けていただきたい」

「日蓮仏法は太陽の法門です。ゆえに、私たちも太陽の存在であらねばならない」

本紙創刊号の「聖火鶴見に炎上」との報道から70星霜。

きょうも新生の太陽が昇る。神奈川の友の心に、広布の「誓火」が赤く、熱く燃えている。

|