|

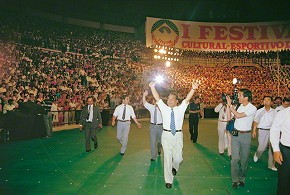

「この偉大なる大文化祭が、ブラジルの歴史に、広布の歴史に、燦然と輝き残るであろうことは間違いありません」――ブラジル大文化祭のリハーサルで場内を回り、友を励ます池田先生(1984年2月、サンパウロのイビラプエラ体育館で)

2万人を超すブラジルの友の大歓声が、サンパウロ州立総合スポーツセンターのイビラプエラ体育館に轟いた。

1984年2月25日に行われたブラジル大文化祭の公開リハーサル。そこに、池田大作先生が激励に駆け付けたのである。

先生は両手のこぶしを掲げ、中央の広い円形舞台をゆっくりと回った。しばらくすると、ブラジルSGI(創価学会インタナショナル)の愛唱歌「サウダソン・ア・センセイ(ようこそ、先生)」の大合唱が始まった。

〽ラ・ラ・ラヤー……

先生!

あなたをブラジルに

迎えることができ

私たちの夢は 叶いました

………… …………

ありがとう 先生!

真心の花を捧げます

その歌声は、18年という長い風雪の日々を耐え抜いたブラジルの友の大勝利宣言でもあった。合唱が終わると先生はマイクを握り、語った。

「これまでに、どれほどの労苦と、たくましき前進と、美しい心と心の連携があったことか。私は、お一人お一人を抱擁し、握手する思いで、感謝を込め、涙をもって、皆さんを賞讃したいのであります」

66年以来、18年ぶり、3度目となる先生の訪問は、ブラジル広布の黎明を告げる鐘を打ち鳴らした。

コルコバードの丘の展望台から、昇りゆく朝日と世界遺産の景観を望む

ブラジル大文化祭から、さかのぼること20年前の64年3月31日。ブラジルでクーデターが起こり、軍事政権が誕生した。

ブラジル政府は経済開発を進める一方、反共政策を打ち出し、言論・思想を統制した。逮捕された政治家は、実に1万人に及ぶといわれる。

軍事政権は創価学会に対しても神経をとがらせた。「ドップス(DOPS)」と呼ばれる政治警察が、学会の動向に監視の目を光らせた。

だが、大逆風の中で、ブラジルの弘教の勢いは増していく。65年の初めは2500世帯だったのが、66年2月には8000世帯を超す陣容となった。

同年3月10日、先生はリオデジャネイロを訪問。翌11日、コルコバードの丘の展望台で、リオの友に語った。

――大事なことは、最初の決意を忘れることなく、一日一日が前進であった、勝利であったという、悔いなき力強い歴史を、わが身につづっていくことです。

この時、リオのメンバーはまだ170世帯ほど。それから18年後、軍事政権下にもかかわらず、6000世帯へと大きく発展したのである。

呻吟した分、必ず強くなる

1968年は、世界各地で学生運動が盛んになった。ブラジルでも、軍事政権に対して学生が抗議集会を開催した。

ブラジル屈指の名門総合大学であるパラナ州立「ロンドリーナ大学」は、70年の創立。当局は学生が連帯することを恐れ、校舎と校舎の距離を離して建設させた。

一つの講義を終えると、学生は走って校舎を移動しなければならなかった。そうして、学生が政治に対して意見を交換し合う時間を奪ったのである。

「池田会長を、理不尽にもブラジルに入国させまいとしたのも、この軍事政権です。深い深い憤りを感じています」

2004年、同大学から池田先生に名誉博士号が授与された折、プパト総長(当時)は怒りを込めて語った。

先生が軍事政権から入国を拒まれたのは、1974年3月。アメリカを訪問していた先生は、ブラジルの入国ビザの発給を待っていた。日本を出発する時、許可がおりず、アメリカで再申請した。だが、ビザは認められなかった。

3月12日、ブラジルのリーダーに電話で訪問の中止が伝えられた。嗚咽する友に、先生は全精魂を注いで、励ましを送った。

「ブラジルは、今こそ立ち上がり、これを大発展、大飛躍の因にして、大前進を開始していくことだ。また、そうしていけるのが信心の一念なんだ」

「長い目で見れば、苦労したところ、呻吟したところは、必ず強くなる。それが仏法の原理だよ」

プパト総長から池田先生に、東洋人初となるロンドリーナ大学の「名誉博士」の学位記が贈られた。授与の辞で総長は、「池田会長を顕彰することは、あらゆる人々にとって、また、より人間的な世界、より公正な世界を築く上で私たちは一歩前進したということ」と(2004年4月14日、創価大学で)

ブラジル訪問を断念した2カ月後、先生は中国に第一歩をしるした。ところが、ブラジル国内では、そのことを取り上げ、「創価学会は共産主義勢力とつながる、危険な団体」などと意図的な中傷が流された。

しかし、ブラジルの同志は地域に根を張り、“良き市民”として社会に貢献した。

74年9月8日、池田先生がソ連(当時)を初訪問したその日、ブラジルでサンパウロ市主催のスポーツ文化祭が開催された。そこに、8000人のブラジルのメンバーが出場した。

きっかけは、その半年前の3月16日、17日の2日間で3回にわたって同市で行われた世界平和文化祭。観賞した同市の関係者らが、深い感銘を受けていた。

本来なら、そこには池田先生の姿があるはずだった。だが、悔し涙を拭い、生命の躍動と歓喜を表現した、友の演技・合唱は、来賓の心を揺さぶらずにはおかなかったのである。

それはまさに、師に代わり、弟子が広布の全責任を担い立つ「3・16」の式典となった。

74年の先生の訪伯は実現しなかったものの、文化的な活動を通して、創価学会はブラジル社会に広く認知されていく。試練の烈風を、友は広布伸展の力へと変えていった。

今年の元日、ブラジル池田文化会館と各地をオンラインで結び、行われたブラジルの集い。シラトリ理事長は学会永遠の五指針を根本に、地域に友好を広げようと強調した

ブラジルSGIの愛唱歌「サウダソン・ア・センセイ」を作詞・作曲したのは、ハンセン病を患うリオデジャネイロの友。彼が入院していた施設では、多くの人がSGIに入会していた。

サンバを愛する彼は、ある日、「池田先生への思いを歌にしてみないか」と依頼を受けた。その日のうちに、メロディーを作り上げた。

「サウダソン・ア・センセイ」は、同志の心に勇気をともし、瞬く間に全土で歌われるようになった。

冒頭の歌詞にある「先生! あなたをブラジルに 迎えることができ」――現実は、師が入国することすら許されない状況だった。

しかし、友は心に師を抱き、“政府の方から池田先生の訪問を強く求める時代をつくるのだ”と誓い、粘り強く時を待ち、時をつくった。

ブラジル霧島会の友に、励ましを送る池田先生(1983年7月26日、九州研修道場〈当時〉で)

82年5月、ついに大きな転機が訪れる。フィゲイレド大統領から、池田先生に「ブラジル訪問を歓迎します」との親書が届いた。

大統領は陸軍大将まで務めたエリートの軍人。その大統領からの親書は、ブラジルの友が師への誓いを胸に、新たな時代を開いた、勝利の証しにほかならなかった。

翌83年7月26日、ブラジル青年部の代表ら38人が、先生が滞在する鹿児島・霧島の九州研修道場(当時)に駆け付けた。

先生は青年たちに、「ブラジル霧島会」として励まし合い、前進していくことを提案。また、「はるかなる/ブラジル天地を/飛びたちて/ああ求道の/君ら燦たり」との和歌を贈った。

28日、懇談会の席で、ジュリオ・コウサカさんは「先生、ブラジルに来てください」と訴えた。その叫びは、ブラジルのメンバー全員の思いを代弁していた。先生はうなずくと、宣言するように言った。

「近い将来、必ず行かせていただきます!」

この日、先生は全ての行事を終えると、38人のメンバーを自らの部屋に呼び、「どんなに遠く離れていても、皆さんは愛する家族であり、兄弟です。最も信頼し、尊敬する同志です」と万感の励ましを。

さらに、「厚田村」「熱原の三烈士」「荒城の月」の3曲をピアノで演奏し、全員と握手を交わした。青年たちは決意の涙で顔をぬらしながら、師の手を強く、強く握り返した。

フィゲイレド大統領と会見(1984年2月21日、ブラジリアの大統領府で)

青年たちとの約束から7カ月後の84年2月19日、先生の18年ぶりの訪伯が実現した。

先生はフィゲイレド大統領との会見に臨み、外相、教育・文化相らとも会談。さらに、ブラジリア大学への図書贈呈など、日伯友好の懸け橋を幾重にも築いていった。

その間、先生は行く先々でブラジルの友に励ましを送り、記念のカメラにも納まった。

2月26日、先生が出席して行われたブラジル大文化祭。前日のリハーサルに続き、会場のイビラプエラ体育館には、サンバのリズムに乗って、「サウダソン・ア・センセイ」の歓喜の大合唱がこだました。

【引用・参考文献】池田大作著『新・人間革命』第11巻、『民衆こそ王者――池田大作とその時代』第7巻(潮出版社)、渡辺雅子著『ブラジル日系新宗教の展開』(東信堂)、ボリス・ファウスト著『ブラジル史』鈴木茂訳(明石書店)、金七紀男著『ブラジル史』(東洋書店)

【アナザーストーリー】

1984年2月21日、池田先生はフィゲイレド大統領との会見を終えた後、ブラジル大統領府の文官長ジョアン・アブレウ氏と会談。氏は、最高裁判所の判事などを歴任してきた。

氏がSGIのスタッフと、池田先生の訪伯のスケジュールを打ち合わせた時のこと。「池田会長が大統領と会うために、一つだけ条件がある」と切り出した。「条件」という言葉に身構えるスタッフに、氏は言った。

「大統領と会見した後、短時間でいいので、私とも会っていただきたい」

氏は海外を訪れた折、池田先生と歴史学者トインビー博士との対談集『生への選択』(日本語版のタイトルは『21世紀への対話』)を購入し、読み込んでいた。

『生への選択』は、ブラジル政府の高官をうならせ、大統領との会見を実現する力となったのである。

|