| 第32回大誓堂完成10周年の創立記念日㊦ 23年11月17日 |

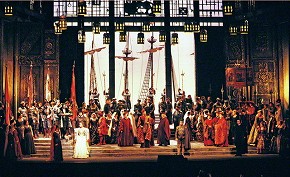

〈出席者〉原田会長、西方青年部長、大串女性部主任部長、梁島男子部長、林池田華陽会委員長 ルネ・ユイグ氏と会見する池田先生(1989年6月、フランス・パリ近郊で)。2人の会見は10度を超え、対談集『闇は暁を求めて』に結実している 芸術に“国家の壁”はない ◆大串 本年は、学会が推進してきた人間主義を基調とする文化・芸術運動にとって意義深い年です。先月、「民主音楽協会(民音)」が創立60周年を迎えました。 ◇原田 民音は、生命尊厳の哲理に立脚し、音楽を通じ、国境を超えて人々を結んできました。民音の原点は、創立者・池田先生の“平和への誓い”にあります。 1961年(昭和36年)1月、先生はアジア初訪問の旅へと出発。2月8日、長兄が戦死されたビルマ(現・ミャンマー)の日本人墓地などを訪れます。 ここで、思索を巡らせ、平和への誓いを新たにされました。 「『国家中心』から『人間中心』へ、そして、『世界は一つ』と考えていくべき時が既に来ているはずだ」「音楽や芸術には、国家の壁はない。それは民族の固有性をもちながらも、普遍的な共感の広がりをもっている」(小説『新・人間革命』第3巻「平和の光」の章) 翌9日、タイに移動した先生は重大な構想を発表されます。 その一つが、“東洋の哲学、文化、民族の研究機関の設立”でした。 庶民が行けるコンサートを ◆西方 先生の思いを受けて、翌年の62年(同37年)1月27日、「東洋学術研究所」(現・東洋哲学研究所)が発足します。 ◇原田 加えて、「もう一つ構想がある」と語られたのが、音楽などの交流を目的とした団体の設立です。 「アジアをはじめとして、世界中の音楽や舞踊を、それも、クラシックから現代のものまで紹介していく。そして、民衆が古今東西の音楽、芸術に触れるとともに、人間の心を結ぶ運動を起こしていこう」(同) そして63年(同38年)10月18日、民音が創立されました。この日、創立記念演奏会が、東京・文京公会堂(当時)で開催され、その歴史的な場に、私も参加しました。 演奏会は、音楽隊の代表による行進曲「錨を上げて」の勇壮な調べでスタート。合唱、アンサンブルと続き、指揮者、作曲家として著名な近衛秀麿氏の指揮による、行進曲「旧友」でフィナーレを飾りました。 民音の創立によって、人間主義の文化の黎明が開かれたことに、胸が高鳴りました。この日から、世界を結ぶ音楽交流の黄金譜がつづられていきます。 ◆林 民音の招聘によって、オペラの至宝「ミラノ・スカラ座」の初の来日公演が実現したのは、81年(同56年)秋でした。 ◇原田 65年(同40年)、スカラ座の来日公演への交渉が始まりました。関係者が奮闘する中で、陰ながら手を尽くしてくださったのが先生でした。 当時、民音の知名度は低く、スカラ座の日本公演は、「夢物語だ」などと揶揄されました。民音以外に、来日公演のパートナーとして候補に挙がっていた団体もあったようです。 さらに、スカラ座の総裁の交代などによって、交渉は立ち消えとなってしまいます。 77年(同52年)、転機が訪れます。カルロ・マリア・バディーニ総裁が就任し、先生の民音創立の理念に共感した総裁が、来日公演を決断したのです。 81年6月のイタリア訪問の折、先生が総裁のもとを訪ねると、総裁は述べました。 「スカラ座の名に十分に値し、世界的音楽団体である民音の名に値する、最高の公演にします」(『新・人間革命』第30巻〈上〉「暁鐘」の章) そして同年秋、500人ものオーケストラ、合唱団、スタッフをはじめ、大型トラック80台分の機材が日本へ渡り、空前の“引っ越し公演”が大成功するのです。 当時、スカラ座の副総裁・事務総長だったフランチェスコ・エルナーニ氏は、「本国での公演も含めて、あの日本公演は最高峰だ」と振り返っています。 「庶民が“下駄履き”で行けるコンサートを」――それが、民音創立者としての、先生の一貫した願いでした。 人類共通の宝である最高の音楽を、民衆の手に届くものとしていくことこそ、民音の目的にほかなりません。  1981年6月、池田先生はイタリア・ミラノを訪れ、バディーニ総裁(前列右から3人目)と会談 文化交流こそ友好を築く王道 ◆梁島 今月、八王子市に東京富士美術館がオープンして40周年の佳節を刻みました。 ◇原田 61年10月、フランスのルーブル美術館を訪問した先生は、こう述べます。 「芸術の創造のためにも、また、民族、国境を超えて、民衆と民衆の相互理解を深める交流のためにも、いつの日か、美術館をつくりたい」(『新・人間革命』第5巻「開道」の章) その構想を実現するため、海外訪問の折には、各国の美術館・博物館などをよく視察されました。 印象的だったのが、73年(同48年)5月の欧州訪問です。私も同行させていただきました。 この時、先生はパリでゴブラン織というタペストリーを鑑賞され、その製作過程も丹念に見学されます。ゴブラン織はパリで生まれた歴史あるタペストリーです。 世界的に有名な芸術作品だけでなく、地域特有の文化にも学ぼうとされる先生の姿に、深く感動しました。 ◆大串 83年(同58年)11月3日、東京富士美術館が開館します。 ◇原田 同館のオープニング展示は、「近世フランス絵画展」です。ルーブル、ベルサイユ、プチ・パレなど、フランスを代表する八つの美術館が出品してくださいました。 「近世フランス絵画展」の成功の陰には、先生と深い親交を結んだルネ・ユイグ氏の尽力がありました。氏はフランスの知性の最高峰である、アカデミー・フランセーズの会員であり、創立者である先生のために、著名な美術館から美術品を集めてくださったのです。 開館5カ月前の83年6月、ユイグ氏は、パリを訪問した先生に、オープニング展示の目録を手渡し、こう述べました。 「オープンの時、東京富士美術館は、フランスが誇る美術館の一部となるでしょう」 同展を彩ったのは、ユイグ氏と先生の間に結ばれた“友情の絆”だったのです。 当時、国立西洋美術館の館長を務めていた前川誠郎氏は、「その名を聞くだけで実見には及ばなかった傑作を目のあたりにする眼福に恵まれた」「大いに充実したこの記念展をもって東京富士美術館の開館が祝われることは、すこぶるその前途を期待させる」と同展を絶賛。 さらに前川氏は、東京富士美術館について、「その西洋美術コレクションは高いレベルにあります。日本では全く比較するものの少ない、幅広い時代を網羅している」「『文化の交流で世界を結ぶ』という“筋の通った展覧会活動”をされている」等と、高く評価しています。 ◆林 現在、東京富士美術館では、「日中平和友好条約」締結45周年を記念して、海外文化交流特別展「世界遺産 大シルクロード展」が開催されています(12月10日まで)。 ◇原田 9月に行われた開幕式には、中国の呉江浩駐日大使も出席し、同展の成功に期待を寄せてくださいました。 74年(同49年)の第1次訪中の折、先生が何度も語られたのは、文化交流、青年交流の大切さです。また後年、日中友好の重要性とともに、民間交流について教えてくださいました。 「『船』を政治・経済とすれば、その船を運ぶ『海』が民衆と民衆のつながりです。時に『船』が難破することがあっても、『海』さえあれば、往来は続いていく。ゆえに、文化・教育・平和交流こそ、永遠の友好を築く王道です」 分断の闇が覆う世界にあって、先生が開かれた「文化の光」「友情の光」を広げ、人間をつなぐ絆を強めていけるかどうか――そこに、創価の青年の深い使命があるのです。  ミラノ・スカラ座の初来日公演「オテロ」(1981年9月、東京・渋谷区で |