| 第30回 渉外戦と人間外交〈下〉 23年10月06日 |

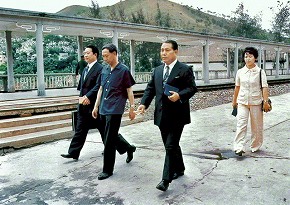

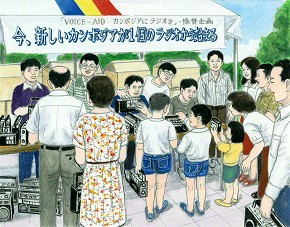

〈出席者〉 谷川主任副会長、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、森薗学生部長、先﨑女子学生部長 1988年2月、タイ・バンコクのチトラダ宮殿に、プーミポン国王を表敬した池田先生。音楽、絵画、写真などにも造詣の深い国王は“文化大王”としても知られる。語らいは日タイの交流、文化、平和、芸術など多岐にわたった。先生は国王御撮影の写真展を、日本やアメリカなどで開催することを提案。翌89年、日本での国王御撮影の特別写真展が実現する 誠心誠意、ありのままで ◆先﨑 先月8日、「日中国交正常化提言」から55周年を迎えました。池田先生の“人間外交”は、両国に「金の橋」を築いてきました。 ◇谷川 東西冷戦下での提言発表は、世間の大きな反発を招きました。しかし、この提言がいかに先見性があったかは、歴史が証明しています。発表から6年後の1974年(昭和49年)5月、先生は中国を初めて訪問します。 この第1次訪中で、先生は李先念副総理と会見し、中国は強く平和を求めていることを確信します。また、西安、上海、杭州、広州などで人民の生活の場に足を運び、友好を結びました。 同年の9月8日、日中国交正常化提言を発表したその日、先生はモスクワ大学の招待を受け、ソ連を初訪問します。当時、国際社会では中ソの対立が問題となっていました。 先生はコスイギン首相との会見で、初訪中の時、中国首脳は「自分たちから他国を攻めることは絶対にない」と言明していたことを伝えました。そして、首相から“ソ連は中国を攻めない”との発言を引き出します。 同年12月の第2次訪中で、先生は中国首脳にコスイギン首相の発言を伝えています。 先生の中国・ソ連訪問の目的は、民衆次元で両国との友好を結び、平和の橋を架けることでした。先生の人間外交は、中ソの関係改善に大きな一石を投じるものになったのです。 その歴史的意義の大きさは、いくら強調してもし過ぎるものではありません。 ◆森薗 先月2日、創価大学の学生代表訪中団が同国を訪れ、北京、上海、天津で交流行事が行われました。 ◇谷川 先生は次代の青年のため、友好の道を開かれました。 私が青年部の時、先生と中国大使の会見が、旧・聖教新聞社で行われました。 大使を歓迎するため、青年部がロビーで待機していると、先生がお見えになり、一人一人にねぎらいの言葉をかけてくださいました。 この時、先生は「戸田先生がよくおっしゃっていたんだ」と言われ、こう語られました。 ――「どんな王侯貴族、大統領だって、人間以上でも人間以下でもない。皆、同じ人間だ」。会見に臨む時は、この戸田先生の言葉をいつも思い出して、率直に誠実に対話していくんだ。 これまで、先生と識者の語らいの場に何度も同席させていただきましたが、先生は常に“これほどまでに”と思うほどの準備をされていました。対談する相手の経歴はもちろんのこと、家族構成や幼少期のエピソード、人生の転機となった出来事など、対談者の細かい部分まで知っておられました。 小説『新・人間革命』第13巻「金の橋」の章には、山本伸一が青年部のリーダーに、渉外の要諦を語る場面が描かれています。 「人と会う時には、相手がどういう経歴をもち、どういう家族構成かなども、知っておく努力をしなければならない。それは礼儀でもあるし、渉外の基本といってよいだろう」 「たとえば、君たちだって、自己紹介した時に、『あなたのことは、よく存じております。こういう実績もおもちですね』と言って、自分の業績を先方が語ってくれたら、どう感じるかい。この人は、自分のことを“ここまで知ってくれているのか”と感心もするだろうし、心もとけ合うだろう。それが、胸襟を開いた対話をするための第一歩となるんだ」 私が目にしたのはまさに、この指導のままに実践される先生の姿だったのです。  1974年5月30日、香港の羅湖(らこ)駅から、中国の深圳(しんせん)へ歩いて向かう池田先生。中国に第一歩をしるした 社会に信頼され親しまれる学会に ◆林 35年前の88年(同63年)1月、先生はアジア歴訪の旅へ出発されました。この平和旅に、谷川主任副会長も青年部の代表として参加しています。 ◇谷川 先生は香港、タイ、マレーシア、シンガポールを歴訪されました。私は、タイとシンガポールに同行しました。 このアジア訪問で、先生はタイのプーミポン国王、マレーシアのマハティール首相、シンガポールのリー・クアンユー首相など、アジア各国の指導者と相次いで会見されました。 今も忘れられない光景があります。それは、宿泊先のタイのホテルで、先生が毎朝、従業員の方を楽しませようと手品を披露されたことです。従業員は、気さくに声をかける先生と、すぐに打ち解け合いました。 先生は「勇気と知恵をもって、ありのままの姿で人と会っていく。見栄を張ったり、無理に飾る必要はない。どこまでも自分らしく、わが信念を誠心誠意、語っていくのだ」と述べられています。 国家の指導者であれ、ホテルの従業員であれ、先生の姿勢は変わりません。誠心誠意、ありのままで接する――先生の姿に、人間外交の一端を学ぶ思いでした。 同年2月3日、先生はプーミポン国王と会見されます。タイ国民にとって、国王は最も尊敬する存在です。 当初、会見の予定は30分でした。ところが、語らいは弾み、予定の時間を大幅に超えて、会見は1時間以上に及びました。 会見の模様は、同国の国営放送のトップニュースで放映されました。 その後、先生は92年(平成4年)、94年(同6年)にも、国王と会見しています。それほどに、88年の会見は国王との友情を育むものでした。 国王との会見は、その後のタイ広布の伸展に、どれほど大きな力となったか。先生の識者との語らいは、世界が抱える諸問題解決の方途を示すことと同時に、その国の広宣流布を進め、その国の同志を守るためでもあったのです。 ◆梁島 70年(昭和45年)5月3日、先生は本部総会で、「私どもは『社会に信頼され、親しまれる学会』をモットーに、再び、さっそうと忍耐強く進んでいきたい」と語られます。 今日、学会が世界的に信頼を勝ち取ることができた理由の一つは、この指針のままに、平和・社会貢献を着実に重ねてきたからにほかなりません。 ◇谷川 大事な視点です。 振り返れば、92年、UNTAC(国連カンボジア暫定統治機構)の事務総長特別代表だった明石康氏から、カンボジア和平後初の総選挙実施に必要な中古ラジオの支援要請があり、青年部として「ボイス・エイド」(カンボジア・ラジオ支援キャンペーン)を展開。28万台のラジオと電池を寄贈しました。 また、98年(平成10年)には、世界75カ国の900以上の市民団体が参画し、核兵器全廃条約の締結等を求めた「アボリション(廃絶)二〇〇〇」を支援しました。 その運動の一環として各地で1300万人の核廃絶署名を集め、アメリカ・ニューヨークの国連本部に提出しました。 時代は大きく変わっています。平和運動も新展開が必要ですし、学会活動の在り方も、新しい時代に即応したものが求められていきます。 小説『新・人間革命』第25巻「共戦」の章にこうつづられています。 「時代は、目覚ましい変化を遂げていく。したがって、研修会や会合のもち方、活動の在り方等については、常に工夫を重ね、新しい時代に即した、価値的な方法を考えていかなければならない。英知の輝きをもって、その責任を担い、永遠なる正法の興隆を図っていくことが、後継の人の使命である」 SNSが発達し、個人の生き方や価値観が、これまでになく多様化している時代です。現代に即した形で、仏法の英知を、学会の魅力を発信することができるか。青年部の知恵が求められています。 広布の「ゲームチェンジャー」として、新たな流れを開いていただきたいと思います。  「ボイス・エイド」(カンボジア・ラジオ支援キャンペーン)を展開する学会の青年部 |