| 第26回 池田先生と未来部 ㊤ 23年08月02日 |

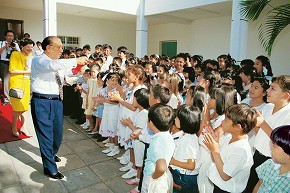

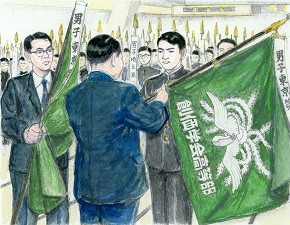

| 〈出席者〉池田主任副会長、山下未来部長、山口女子未来部長、井上少年部長、押金少女部長 誓いを貫く「正義の人」に  南米パラグアイの子どもたちに手品を披露し、励ましの言葉をかける池田先生(1993年2月、首都アスンシオンのパラグアイ文化会館で) ◆山下 今月は、未来部歌「正義の走者」の発表から45周年の記念すべき月です。「正義の走者」の誕生の経緯については、小説『新・人間革命』第28巻の「広宣譜」の章に詳しく描かれています。 ◇池田 1978年(昭和53年)7月23日、岡山で歌詞が完成し、8月1日、当時の高等部歌として聖教紙上で発表されました。 8月3日、東京・立川文化会館で開催された高等部総会で、「正義の走者」の熱唱がこだまします。山本伸一は、来客の都合で、開会前にスピーチを行いました。 「真に偉大なる人間とは、ひとたび決めた信念を、生涯貫いていける人のことです」 「“妙法のメロス”たる王子・王女の皆さんに、私は未来を確かに託しました!」 伸一が作詞する際に参考にしたのが、太宰治の『走れメロス』でした。主人公メロスが、さまざまな障害を乗り越えて、親友のもとに戻ってくる友情の物語です。 「正義の走者」の2番には、「嵐も吹雪も いざや征け/これぞメロスの 誉れなり」との一節があります。 池田先生は、メロスという言葉を、56年(同31年)3月の日記に書きとどめています。 「妙法の青年革命児よ、白馬に乗って、真っしぐらに、進みゆけ。山を越え、川を越え、谷を越えて。“走れメロス”の如くに。厳然と、師は見守っているぞ」 当時、先生は28歳。「大阪の戦い」の陣頭指揮を執る真っただ中でした。師匠への誓いを胸に、まさにメロスのごとく、一切の困難をはねのけ、不可能を可能に変えた闘争でした。 「広宣譜」の章に、伸一の思いが記されています。 「正義の道は、自身の心との戦いの道である。メロスは負けなかった」 「生涯、誓いを破ってはいけない。甘えてはいけない。艱難を自ら求め、乗り越えていく『正義の人』になれ」 「正義の走者」の発表から45周年を刻むこの時、未来部、さらに未来部育成に携わる一人一人が、心に刻んでいただきたい。  高等部の代表一人一人に部旗を授与する山本伸一 時を逃さず、大樹を育てよ ◆山口 未来部は、池田先生が第3代会長に就任後、初めて結成された部です。 ◇池田 まさに、「本門の時代」の先駆けとなった部です。1964年(昭和39年)4月、恩師・戸田先生の七回忌を迎え、池田先生は、「本門の時代」に入ったことを宣言します。 『新・人間革命』第9巻「新時代」の章では、「本門の時代」について、仏法を根底にした平和・文化の花を咲かせる総仕上げの時代であり、「あらゆる分野で一流のリーダーに育ち、民衆の幸福のために自在に指揮を執り、社会に大きく貢献していく時代」であると述べられています。 そして先生は、広布の構想を次々と発表していきます。4月の恩師の七回忌法要では、小説『人間革命』の執筆を宣言。また、6月に開催された学生部総会では、創価大学の設立構想を語ります。 そうした中、6月1日に高等部と中等部の設置が発表されました。同月7日には、高等部が、翌65年(同40年)1月15日には中等部の結成式が、全国で行われました。 ◆井上 65年9月23日には、少年部結成の集いが各地で開催され、この日が、少年少女部の結成記念日となります。 ◇池田 「本門の時代」という新章節を迎え、先生は、広布の未来を担う人材育成に焦点を当てられました。その第一歩が、未来部でした。 「『本門の時代』の出発に際し、高等部、中等部、少年部という、未来の人材の泉を掘ったことによって、創価後継の大河の流れが、一段と開かれ、二十一世紀への洋々たる水平線が見えてきた」(『新・人間革命』第9巻「鳳雛」の章)のです。 ◆押金 池田主任副会長は、中等部の第1期生として、65年1月15日の結成式に参加されています。 ◇池田 当時、文京支部に所属しており、この日の会合連絡は、文京支部の先輩から聞きました。歴史的な中等部結成の場になることなど、想像もしていませんでした。参加を促してくれた先輩の存在があってこそ、大きな原点を刻むことができたのです。 学会は、地域の絆を育む役割を担っています。何かあれば相談に乗り、励ましてくれる人が地域にいれば、子どもたちにはどれほど心強いことでしょうか。未来部員の成長にとって、未来部の担当者は欠かせない存在です。 「鳳雛」の章で、未来部よりも壮婦男女の指導を優先してほしいとお願いする最高幹部に対し、伸一が、このように語る場面があります。 「苗を植えなければ、木は育たない。大樹が必要な時になって苗を植えても、手遅れだ。手を打つべき時を逃してはならない」 「私が、今やっていることの意味は、三十年後、四十年後に明確になります」 数十年先の未来へ、苗を植え、木を育てよ――担当者の皆さんは、この師の思いを、今いる場所で実現する使命があります。未来部育成は、地域の未来を開く聖業にほかなりません。  未来部の精神について語る池田主任副会長と、山下未来部長、山口女子未来部長、井上少年部長、押金少女部長 次代を担う“日本の宝” ◆山下 月刊誌「パンプキン」の連載「データで学ぶ『新・人間革命』」の、「中等部・高等部のあゆみ」という企画では、世代ごとに影響を受けた未来部の出来事や、先生の連載がまとめられています。 その企画を繙くと、20代から70代、すなわち、あらゆる世代で、未来部時代の原点が刻まれていることが分かります。 ◇池田 昔も今も、先生の未来部に対する真心は変わりません。若き日、先生は恩師のもとで、少年雑誌の編集長を務めました。「随筆 人間世紀の光」〈未来部・躍進の春〉では、当時を振り返りながら、こう思いをつづっています。 「私は、ただただ、子どもたちが可愛くてならなかった。希望を贈り、勇気を贈りたかった。 『未来に伸びゆく少年』の快活な姿を思い描きながら、私は日記に書いた。『未来の、次代の、社会の建設者なれば、日本の宝と思わねばならぬ』 この熱い思いは、今もって変わらない」 その言葉の通り、先生は、抱きかかえるようにして、“未来の宝”に慈愛を注がれました。 例えば、「大いなる希望」(1970年)、「メロスの真実」(71年)などの「詩」を贈られています。また、多忙な合間を縫って、未来部機関紙で開始された連載が、「アレクサンドロスの決断」(86年)、「ヒロシマへの旅」(同)でした。 さらに、「青春対話」(96年)、「希望対話」(2000年)、「未来対話」(12年)等、対話シリーズの連載も重ねられ、一人一人のさまざまな悩みに寄り添っていきます。 学ぶことの喜びや、信念に生きることなど、先生が訴えられていることは一貫しています。その上で、時代に合わせた形で、人間として成長していくために大切なことを、さまざまな角度から、未来部に語ってこられたのです。 先月、「学生部・未来部大会」の意義を込めて開催された本部幹部会で、先生は「王子王女乃城」の書などを紹介。さらにメッセージで、こう呼びかけられました。「未来部の皆さんは、妙法と共に、学会と共に、世界の同志と共に『幸福の王者』となり、そして、みんなを幸福にする『福智の大勝利王』となってほしい」 未来部は、師子の王子・王女です。“創価の宝”にいっそうの励ましを送りながら、わが地域に、幸福と和楽の大輪を咲かせてまいりましょう。 |