| 第20回「五月三日」の誓い〈上〉 23年05月02日 |

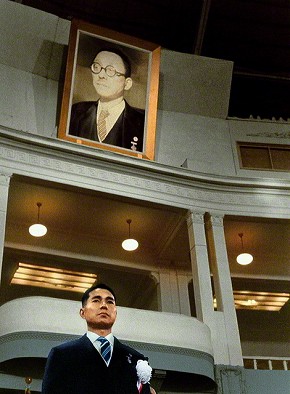

| 愛し、信ずる君たちに託す! 〈出席者〉原田会長、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長  1960年5月3日、東京・日大講堂で行われた池田先生の第3代会長就任式。先生は、恩師の形見であるモーニングに身を包み、不二の弟子として、広宣流布の一歩前進を宣言。この日の日記に、「将らしく、人間らしく、青年らしく、断じて広布の指揮を」と記した。※写真は、当時のモノクロ(白黒)写真を、デジタル技術を使ってカラー化した ◆先﨑 5月3日は、「創価学会の日」です。学会の元日である「5・3」から、新たなスタートを開始していきます。 ◇原田 5・3「創価学会の日」は、戸田先生、池田先生の会長就任式が行われたことが、その淵源です。 1951年(昭和26年)5月3日、戸田先生は、第2代会長就任式の席上、75万世帯の大折伏を宣言されます。当時、学会は実質3千人に過ぎません。そして、同年夏、「大白蓮華」に論文「創価学会の歴史と確信」を発表します。 その中で、牧口先生が生前、43年(同18年)の春ごろから、「学会は発迹顕本しなくてはならぬ」と語っていたことに言及しています。「発迹顕本」とは、仏が衆生を教え導くために現した迹、仮の姿を開いて、その本地、本来の境地を顕すことです。 戸田先生は、“学会の発迹顕本とはどういうことか”と悩んだことを振り返りつつ、戸田先生が本格的な広布の指揮を執られる今、学会全体に「信心においては、日蓮大聖人の眷属であり、末弟子である」との確信が漲っていることをもって、「学会の発迹顕本」と宣言されたのです。 つまり、私たち一人一人が、地涌の菩薩、大聖人の末弟子であると確信し、広宣流布にまい進することにこそ、その元意があります。 振り返れば、2013年(平成25年)の夏、池田先生は「深く大きく境涯を開き、目の覚めるような自分自身と創価学会の発迹顕本を頼む」と呼びかけられました。この万感の期待から10年。今再び、自身の境涯を大きく開く戦いを、決意新たに開始してまいりたい。 ◆田島 戸田先生が逝去された1958年(昭和33年)の5月3日、池田先生は、「七つの鐘」の構想を発表されます。 ◇原田 この頃、戸田先生を失った同志の悲しみは大きく、組織の中に弾けるような活気が失われつつありました。一部マスコミは猛烈な学会への批判を展開し、学会の「空中分解」を予測する評論家もいました。 こうした逆風の中で、池田先生は58年5月3日に行われた学会の「春季総会」で、「七つの鐘」に言及されます。 『人間革命』第12巻「新・黎明」の章には、「今こそ、同志の一人ひとりの胸に、新たな希望の灯をともさなければならないことを痛感していた。希望は勇気を生み、活力をもたらすからだ」とつづられています。 「七つの鐘」とは、学会創立(1930年)を起点として、7年ごとに前進を期す広布の指標です。戸田先生は生前、「7年を一つの区切りとして広宣流布の鐘を打ち、『七つの鐘』を打ち鳴らそう!」と語られました。 池田先生は、恩師が逝去したわずか1カ月後に、未来への指標として発表されたのです。そのこと自体が、戸田先生の指導を、誰よりも深く心に刻んでこられた証しにほかなりません。 今や、池田先生の激闘によって、世界広布の潮流は192カ国・地域にまで広がりました。 本年春、池田先生は青年部の代表メンバーに贈られたメッセージの中で、若き日の日記に「(戸田)先生の激励に応え、再び、世紀の鐘を、私が鳴らそう」と記されたことを述懐し、「この決心を、愛し、信ずる君たちに託します」と万感の思いを述べられました。さらに、こう呼びかけられたのです。 「師弟は、距離でもなければ立場でもない。命と命の自在の絆であり、弟子自身が決め切るものである」 「第二の『七つの鐘』、そして第三の『七つの鐘』まで頼みます」 師匠の期待に、皆さんは、断じて応えてもらいたい。  「5・3」の魂について語る原田会長と、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長(学会本部別館で) きら星光る人材育ちぬ ◆梁島 60年(同35年)5月3日、池田先生は第3代会長に就任されます。当初、先生は大阪事件の裁判が続いていたことなどから、会長就任の要請を固辞されます。 ◇原田 しかし、度重なる理事長らの懇請を受けて、池田先生は立たれました。 第3代会長に就任した先生は、まず青年の育成に力を注ぎます。61年(同36年)11月、恩師との誓いである10万人の青年の結集を実現。翌年の8月には、学生部の代表に「御義口伝」講義をスタートします。多忙なスケジュールの中、毎月の講義を続けてくださいました。 私も第1期生として参加させていただきました。講義を通して、“学会の、世界の大指導者に育ててみせる”との先生の気迫に身の震える思いでした。師の深い慈愛によって、その場にいた一人一人は、大きく成長することができた。どれだけ感謝してもしきれません。 「随筆 新・人間革命」〈「三代会長」と青年の使命〉に、「第三代会長として立った私は、“青年の創価学会”“永遠に若き創価学会”の構築へ一心不乱に邁進した」とつづられています。 64年(同39年)に高等部、翌65年(同40年)には中等部、少年部が結成されるなど、まさに「永遠に若き創価学会」の建設に全精魂を注がれたのです。 今の世界広布新時代は、池田先生が不惜身命の闘争の中、手塩にかけて青年を育んでくださったことによって、切り開かれたものです。 この師の大恩に、どう報いていくのか――それは、私たちが師と同じ誓いに立ち、私たちの手で、新たな「青年の創価学会」を築いていくことです。 ◆林 1970年(同45年)5月3日の朝、池田先生は「打ち続く 死闘の大難 乗り越えて きら星光る 人材育ちぬ」と和歌を詠まれています。先生の会長就任から10周年のこの頃、学会は言論・出版問題の渦中にありました。 ◇原田 この「5・3」から2週間ほど後、先生はマスコミ各社の要請に応じて、記者会見を行います。その中で、先生は堂々と宣言されます。 「学会がどうなるか、21世紀を見てください。社会に大きく貢献する人材が必ず陸続と育つでしょう。その時が、私の勝負です!」 今、先生の手によって、世界平和のために行動し、社会に貢献する青年が、各地で活躍しています。まさに、死闘の大難を勝ち越えて、きら星のごとく青年の人材群が輩出されています。 先生が初めて「5・3」を海外で迎えられた72年(同47年)のこと。フランスのパリ本部で開かれた勤行会で、先生はこう語ります。 「将来、いかなる難があろうが、その時こそ、題目を唱え抜き、信心を根本に、敢然と乗り越えていっていただきたい。それによって、宿命も打開できるんです」 師の指導を胸にフランス広布は大発展を遂げます。しかし、83年(同58年)、一人の脱会者の狂言によって、同国内で学会への中傷報道が繰り返されるようになります。フランスSGIは名誉毀損裁判を提起し、次々と勝訴。そして、2006年(平成18年)の第4次国会報告書でも、学会の正義が証明されます。 私も、5年前に同国を訪れた際、皆が「信心即生活」「仏法即社会」の実証を示し、地域に信頼と共感を広げていると実感しました。昨年9月、パリ郊外のシャルトレット創価仏教センターで催された集いでは、地元の人たちが招かれ、好評を博しました。 一時の試練に紛動され、戦う心を失ってしまえば、魔が喜ぶだけです。難を飛躍の追い風に変える強き信心に立つ――その決意で、「5・3」を出発しようではありませんか!  フランス・パリ本部でメンバーと握手を交わし、激励する池田先生(1972年5月3日) |