| 第18回 聖教の創刊〈上〉 23年04月12日 |

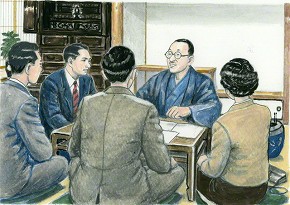

| 〈出席者〉長谷川理事長、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長 広宣流布は「言論」の力で  ペンを執る池田先生(1986年12月4日、東京・信濃町の旧聖教新聞本社で)。先生は、執筆に当たっての思いを記している――「広宣流布とは、言論戦である。仏法の真実と学会の正義を訴え、論証し、同志を勇気づける言論なくしては、広布の前進はない」 ◆梁島 今月20日、聖教新聞の創刊から72周年の節目を迎えます。 ◇長谷川 聖教の創刊は、嵐の中の船出でした。 1950年(昭和25年)8月22日、戦後の不況によって、戸田先生が経営する信用組合は苦境に直面し、大蔵省(当時)から業務停止が通達されます。 23日、そのことを聞きつけた記者がスクープにしようと近づいてきます。恩師に代わり、池田先生は長時間にわたって対応し、翌日に戸田先生と一緒に会見することを約束します。 24日、戸田先生は事態打開の道筋を語り、無用な混乱を招かないために、報道はしばらく控えることを要望します。結果、社会不安をあおるような記事は出ませんでした。 会見の帰り道、戸田先生は池田先生に語ります。 「一つの新聞をもっているということは、実に、すごい力をもつことだ。学会も、いつか、なるべく早い機会に新聞をもたなければならない。大作、よく考えておいてくれ」 この師弟のやりとりが、聖教新聞創刊へとつながっていきます。8月24日は今、「聖教新聞創刊原点の日」に制定され、その意義をとどめています。 同日の夜、戸田先生は学会の理事長を辞任する意向を発表します。事業の影響が組織にまで及ばないようにするための決断でした。 事業が苦境に陥ると、多くの人が戸田先生のもとを去っていきました。絶体絶命の中で、池田先生は恩師の第2代会長就任への道を開いていきます。 その激闘の折、戸田先生は池田先生に「なぜ、日蓮大聖人の一門は、あれほどの大難の連続も勝ち越えることができたのか」について、こう語ります。 「大聖人は、お手紙を書いて書いて書き抜かれて、一人ひとりを励まし続けられた。だから、どんな人生と社会の試練にも、皆、負けなかった。この大聖人のお心を体した新聞を、大作、大きく作ろうではないか!」 そして51年(同26年)4月20日、戸田先生と池田先生の語らいが実を結び、“大聖人のお心を体した新聞”が発行されるのです。  1951年3月、戸田先生の自宅で行われた新聞の企画会(小説『新・人間革命』第14巻「大河」の章、内田健一郎画) 新聞の誕生は師弟共戦の結実 ◆林 聖教の創刊号は、2ページ建てでした。1面トップの「信念とは何ぞや?」は、戸田先生が書かれた論文です。2面には、「聖火鶴見に炎上」との見出しで、当時の鶴見支部が特集されています。 戸田先生は「妙悟空」のペンネームで小説『人間革命』の連載を開始され、「寸鉄」の筆も執られました。 ◇長谷川 創刊号は5千部。10日に1回の発刊でした。私も改めて、創刊号を読み直しました。 戸田先生は、「信念とは何ぞや?」の中で、「我々の出世の因縁は広宣流布の大旗をかかげんが為である」と、学会員の地涌の使命を記しています。 創刊号の編集作業室は、東京・新宿区百人町にありました。その様子について、こうつづられています。 「戦時中、レンズの製作をしていた町工場の建物であった。部屋はがらんとして、すきま風が吹き抜け、作業にあたるメンバーは、皆、寒さに震えた。この編集室で戸田は、すさまじい勢いで健筆を振るった」(小説『新・人間革命』第14巻「大河」の章) 創刊から約1カ月後、市ケ谷駅近くの市ケ谷ビルに編集室は移ります。池田先生も自ら筆を執ります。「まさに、師弟共戦のなかで聖教新聞は誕生し、黄金の歴史を刻んでいった」(同)のです。 創刊号を読んで、深く感動したのは、陰ながら恩師を支え抜く池田先生の足跡が、随所に刻まれていることです。 特集された鶴見支部の躍進は、先生の闘争が原動力でした。先生は、仕事の関係で訪れることの多かった鶴見方面で、同志の激励を重ねました。 それによって、同支部の対話の勢いは加速し、戸田先生の会長就任に向けて、拡大の上げ潮がつくられていったのです。 ◆田島 5月1日付で発行された聖教新聞の第2号では、蒲田支部が特集されています。 ◇長谷川 池田先生が、蒲田支部の支部幹事として指揮を執った「二月闘争」の9カ月前のことです。 この紙面には、大森地区の責任者として、先生の名前が記されています。本陣・東京の最前線で、地区の同志と共に拡大に奔走されていたのです。 さらに、5月10日付の第3号のトップでは、「創価学会会長就任式」との見出しが躍り、5月3日に行われた戸田先生の第2代会長就任式の模様が掲載されています。 池田先生は、恩師の会長就任に至る闘争について、「この世の残酷な苦難をはね返し、戸田先生が第2代会長に就任される道を、命を賭して、切り開いていった」と述べられています。 創刊以来、聖教新聞を輝かせたのは、池田先生が起こした、師匠直結の大闘争でした。「師弟の精神」こそ、いかに時代が変化しても、決して変わってはならない「聖教の魂」です。  聖教創刊の精神について語る長谷川理事長と、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長(学会本部別館で) “わが愛する同志への手紙” ◆先﨑 聖教の拡大と発展は、池田先生の言論闘争なくしては、あり得ませんでした。 ◇長谷川 先生は命を削り、小説『人間革命』『新・人間革命』の連載をはじめ、原稿の執筆に当たってくださいました。 それだけではありません。読者に勇気と希望を送る紙面にしたいと、新聞の見出しやレイアウトなどにも気を配ってくださっています。私が先生の秘書役をさせていただいていた時、仕事の多くが聖教の原稿・紙面作成に関することであり、大変に驚きました。 ある時は、会合での指導を終え、自宅に戻られると、疲れを押して、聖教新聞の割り付けや見出しなどを確認されました。 また、ある時は降版時間のギリギリまで、何度も何度も、原稿に手を入れられました。深夜まで原稿を思索されることもありました。 移動の車中も、紙面のことを考えられました。口述で和歌を詠まれ、それを紙面に掲載することもありました。 車中で先生の口述を、書き留めることができず、肝を冷やしたことがありました。その時、奥様が書き留めてくださっており、「よろしければ参考にしてください」と、そっとメモを渡してくださいました。先生と共に、奥様も聖教の紙面作りのために、力を尽くしてくださいました。 「大河」の章に、聖教への先生の真情がつづられています。 「“聖教新聞は、わが愛する同志への手紙だ”との思いで、生命を刻みつけるように、原稿を書きつづっていった」 “師匠のお手紙”を読む私たちも、文字面だけを追うような読み方ではなく、一つ一つの指導を深く心に刻み、日々の広布前進の糧としていきたい。 先生は、創刊65周年の2016年(平成28年)4月20日、随筆にこうつづられました。 「法華経には、地涌の菩薩の英姿を、『志固くして怯弱無し』『難問答に巧みにして 其の心に畏るる所無く 忍辱の心は決定し』(法華経四七二ページ)と記される。まさしく聖教新聞は、この地涌の力用をもった言論紙なのである。 『信念』の新聞であり、『勇気』の新聞である。『智慧』の新聞であり、『対話』の新聞である。『慈悲』の新聞であり、『堅忍不抜』の新聞である。その言論力で、広宣流布の大誓願を完遂していくのだ」 栄光の「5・3」、そして広宣流布大誓堂完成10周年の「11・18」を目指し、私たちは新たな決意で、人間の機関紙・聖教新聞を手に、友情の語らいを広げてまいりましょう。 |