| 第13回 大阪の戦い㊦ 23年01月13日 |

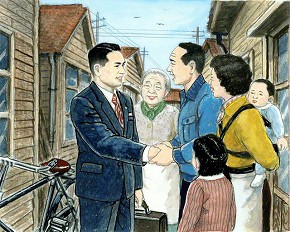

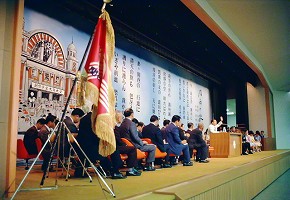

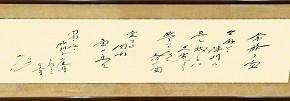

| 〈出席者〉池田主任副会長、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長 一人の人間革命こそ画竜点睛 ◆先﨑 1956年(昭和31年)7月、大阪地方区の参議院議員選挙で、学会が推薦した候補者が当選を果たします。圧倒的に不利な状況を逆転し、一般紙が「“まさか”が実現」と報じる勝利でした。 ◇池田 『人間革命』第10巻「険路」の章に、投票日の7月8日のことが記されています。 この日、早朝に起き出した山本伸一は、大阪のリーダーが、早くから同志のもとへ向かう姿を目にします。その光景に、伸一は“これでよし、勝てる”と確信します。 「責任ある幹部が、最後の最後の瞬間まで、緊迫感を持続」していたからです。 その後、伸一のもとに戸田先生から電話が入りました。「関西はどうだい?」との問いに、伸一は「こちらは勝ちます!」と答えます。 「大阪の戦い」の出発の時、伸一は関西の同志に「今度の関西の戦いは勝った!」と宣言しました。そして最終日には、恩師に勝利を宣言したのです。 9日、大阪の勝利を見届けた伸一は、東京に戻る飛行機の中で、眼下の雲海を眺めながら、広布の未来を熟考します。 「選挙のたびに、同志の支援活動も続くだろう。すると世間は、創価学会が、何か“政治的野心でもあって活動している”と思うだろう」 「創価学会は、あくまでも、人類の永遠の幸福を願っての、広宣流布という希有の使命を担った団体でなければならぬ」 「立正安国とは、生命尊厳の哲理を根底に、人びとが幸福に生きる平和世界を、築き上げていくことだ。そのためには、政治、教育、文化、学術、平和運動など、あらゆる分野の建設に取り組まなければならない」 伸一は、雲海の中から湧き出たような着想について、戸田先生はどう言われるか、と思いながら、学会本部へと急ぎます。 ◆田島 戸田先生も、「広宣流布の新しい展開」について、考えを巡らせていました。 ◇池田 9日、戸田先生は、未来に思いを馳せ、一首の歌を詠みました。 いやまして 険しき山に かかりけり 広布の旅に 心してゆけ 翌10日、伸一は機中での“雲海の着想”を恩師に語ります。 「現実社会における政治の比重が大きいだけに、広宣流布という広大深遠な活動が、将来、政治の分野に偏向するようなことになったら、広宣流布は矮小化されてしまうのではないか」 愛弟子の思索を聞いた戸田先生は、「広宣流布の戦いは、どこまでいっても信心が根本であり、そして、人間に的がある。一人の人間における偉大な人間革命を、終始一貫、問題にしなければならない。それでこそ、あらゆる分野での、新たな開花が期待できる。政治改革といったって、人間革命という画竜点睛を欠いたら、何一つ変わるものではない」と述べます。 さらに、こう語ります。 「広宣流布が進んでいけば、社会のあらゆる分野に人材が育っていく。政治の分野にも、経済の分野にも、学術・芸術・教育など、どんな分野にも、社会の繁栄、人類の平和のために、献身的に活躍している学会員がいるようになるだろう」 そして、創価学会が「人類の平和と文化を担う、中核的な存在としての使命」に立ち、「そのための人材を育て上げていく、壮大な教育的母体ということになっていく」と、学会の未来図を展望します。 戸田先生の構想に、伸一は「ずいぶん先の将来に思えますが……」と言います。すると、恩師は、「遠いといっても、百年も先ということにはなるまい」とし、伸一の後半生の終わりごろから、そうした時代の傾向が顕著に現れてくるのではないか、と答えます。 今、日本の各分野、そして世界各地で、創価の友が活躍する時代を迎えています。  大阪中を駆け巡り、励ましを送る山本伸一 座談会に始まり座談会に終わる ◆林 「大阪の戦い」が終わった翌8月、首脳幹部による最高会議が開催されます。 ◇池田 最大の議題は、「今後の学会の、実際的な運営に関する慎重な検討」でした。そして、学会行事の中心は座談会であることが改めて確認され、組(現在のブロック)座談会を主力とすることが決まりました。 「展望」の章に、次のようにつづられています。 「折伏の実践のない会合が、いたずらに多すぎた。支部長会、地区部長会、班長会、組長会などの会合を極力整理し、草創のはつらつたる息吹を、もう一度、組織の先端から呼び起こそうとした」 「形式を打破した闊達自在な小会合ほど、生命と生命の触れ合う親しさが軸となって、そこに固い団結も、同志愛も、学会精神の脈動も生まれる」 「信心という姿なきものの実在は、はつらつと心の通う座談会にこそ、忽然と現れる」 その月の本部幹部会で戸田先生は、座談会が人材育成の場になっていないばかりか、親しさの失われた会合になってしまっていることを指摘し、こう訴えます。 「たった一人でもよい。一人でも、その一人の人に、本当の妙法蓮華経を説く。たった一人でも、自分が心から話し合い、二人で感激し合って帰ってくる。たった一人の人でも、聞いてくれる人がいる。この一人が大事なんです」 座談会は学会の生命線です。広宣流布は座談会に始まり、座談会に終わります。 今年(2023年)の学会の活動方針の一つに、「青年の育成に全力をあげ、凱歌の人材城を築こう」と掲げられています。信心の喜びあふれる座談会――そこに、「凱歌の人材城」の実像があると決め、互いに決意し合う、明るく、楽しい座談会を開催していきたいと思います。  7・17「大阪の日」記念幹部会で指導する池田先生(1978年7月、関西戸田記念講堂で)。先生の後ろには、「関西の歌」(後に「常勝の空」と命名)の歌詞が記された巨大な幕が。席上、先生は「大阪の戦い」をはじめ、青春時代に命を燃やし戦った関西こそ、自身と最も縁の深い場所であると述べた 若人の師子吼は未来を開く暁鐘 ◆梁島 『人間革命』第10巻「展望」の章の連載中だった78年(同53年)7月、関西戸田記念講堂で7・17「大阪の日」記念幹部会が開催されます。その席上、関西の歌「常勝の空」が発表されました。 ◇池田 『新・人間革命』第28巻「広宣譜」の章には、「常勝の空」の作詞に臨む山本伸一の思いがつづられています。 「広宣流布の“不滅の金字塔”を打ち立てた、あの大阪の戦いから二十二年を経て、二十一世紀まで、あと二十二年余となった。伸一は、まさに新世紀への折り返し点に立った今こそ、関西の同志に、永遠不滅の常勝の城を築き上げてほしかった」 「大阪の戦い」は、入会してまだ日も浅い友が、世間からの中傷を浴びながらも、池田先生と共に戦い、世間をあっと驚かせる勝利を築いた歴史です。 その戦いに刻まれた精神を受け継ぐ地涌の若人が、二陣、三陣と続いてこそ、「永遠不滅の常勝の城」は確立されます。 「常勝の空」が発表された記念幹部会で山本伸一は、未来への展望を語ります。 伸一は、79年に「七つの鐘」を打ち終えた後、2001年から、第2の「七つの鐘」を打ち鳴らし、21世紀の新たな前進を開始することを改めて確認します。そして、21世紀の「七つの鐘」を鳴らしていくのは、青年・未来部の友であると述べ、「後継の人材育成に心血を注いでいくなかに、永遠なる『常勝』の大道がある」と力説しました。 今も、焦点は「青年」です。 「常勝の空」の歌詞に―― 凱歌の友の 雄叫びは 波濤の如く 天に舞え ――とあります。 皆さんは、今いる使命の場所で、「正義の声」「信念の声」「誠実の声」を轟かせていただきたい。その師子吼こそ、「青年・凱歌」の暁鐘であり、広布の「新たな金字塔」を築き上げる原動力であると確信します。  池田先生が揮毫した「常勝の空」の書。「関西の友の勝利と大健斗を祈りつつ」としたためられている |