| 第11回 大阪の戦い㊤ 23年01月05日 |

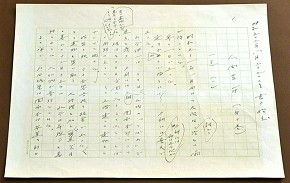

| 〈出席者〉池田主任副会長、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長 師弟不二の道を歩み抜く  ペンを走らせる池田先生(1999年3月、東京・八王子市で)。先生はつづっている。「恩師の『妙悟空』の筆名を『法悟空』として引き継いだ〈人間革命〉は、それ自体が師弟継承の物語といってよい。師の厳しくも温かな眼差しを常に感じながら、先生ならどうされるかを常に問いながら、ペンの闘争に打って出たのだ」 ◆先﨑 今回から、1956年(昭和31年)の「大阪の戦い」について学んでいきます。小説『人間革命』第10巻には、その歴史と精神が詳細につづられています。 ◇池田 関西の冠は「常勝」です。56年の「大阪の戦い」が、今日まで続く「常勝関西」の源流となっています。 私にとって、『人間革命』第10巻は、信心の原点とも言える一書です。10巻の連載が聖教新聞で始まったのは、第1次宗門事件が表面化し始めた77年(同52年)の9月3日。終了したのは、78年8月3日です。 そして、同年11月18日、単行本が発刊されました。この年の4月、私は創価女子学園(現・関西創価学園)に教員として赴任しました。私は10巻を大阪の地で学びました。 会合に行くと、「大阪の戦い」に参加したという方と会う機会が何度もありました。共通していたのは、池田先生との共戦が、決して過去の思い出で終わらず、現在の戦いや信心のあり方にも生かされていることです。「常勝関西」の強さの源は、ここにあると感じました。 また、“10巻を読んで、当時の池田先生の心境を初めて知った”と語る方が多かったことも印象に残っています。池田先生は10巻を通して、「大阪の戦い」の精神を、後世の私たちに語り残されているのです。 10巻には、それまでの9巻とは異なる特徴があります。戸田先生が主人公の物語が、山本伸一の実践を中心とした形で描かれていることです。池田先生は「師の偉大な『構想』も、弟子が『実現』していかなければ、すべては幻となってしまう。師の示した『原理』は『応用』『展開』されてこそ価値をもつ」と、『新・人間革命』第1巻のあとがきに記しています。 私たちは10巻を通して、池田先生が自らの戦いをもって示した「常勝の方程式」を心に刻み、自らの使命の舞台で、実践していきたいと思います。  『人間革命』第10巻「一念」の章の、池田先生の直筆原稿。右上には「昭和五十二年」に書き始めたと記されている  1956年、池田先生の活動の拠点となった関西本部(当時) 「法華経とは将軍学なり」 ◆田島 56年5月、山本伸一の指揮のもと、大阪支部は1万1111世帯の弘教を達成します。同年7月には、「“まさか”が実現」と世間を驚嘆させた民衆勝利の金字塔を打ち立てます。この時、伸一はわずか28歳でした。 ◇池田 皆さんと同じ一人の青年です。平日は東京で仕事をし、週末に関西で指揮を執り、再び東京に戻ります。日々の課題を全て成し遂げ、「大阪の戦い」に挑んでいます。その青年が、不可能を可能にする戦いをしたのです。 伸一は55年(同30年)10月、戸田先生から関西広布の全責任を託されます。当時の関西の会員の世帯数は、わずか3万ほどで、入会して間もない人たちばかりでした。 関西広布を伸展させるには、いかに戦うべきか――伸一は苦悩に沈みます。10月、11月、12月と、彼は祈りに祈ります。その中で、「なにの兵法よりも法華経の兵法をもちい給うべし」(新1623・全1192)など、数々の御書の一節が脳裏に浮かびます。まさに、御書を身で読む日々でした。 56年1月2日、伸一が28歳の誕生日を迎えたその日、「法華経とは将軍学なり」との確信に立ちます。そして、戦いの第一歩を踏み出すに当たって、勝利から逆算します。「目的を成就するためには、なんといっても、信心を根本にした歓喜あふれる折伏・弘教によって、広宣流布への勝利の上げ潮をつくっていかなければならない」と、関西の友への激励を開始するのです。 恩師から託された広宣流布の構想を断じて実現してみせる――関西の現状が、どれだけ厳しいものでも、伸一の決意は、いささかも揺らぐことはありませんでした。 日蓮仏法は決して「おすがり信仰」ではありません。自らが誓いを立て、戦いを起こす「誓願の宗教」です。誓いを果たす行動の中に、自身の人間革命があるのです。 ◆林 56年の1月4日、5日と大阪に滞在した伸一は、そのほとんどの時間を個人指導に使います。 ◇池田 「至難な目的の達成のためには、まず、一人ひとりの歓喜にあふれた、主体的な活動が不可欠の条件となる」からです。 5日の夜には、地区部長会が行われました。席上、伸一は次のように語ります。 「このたびの戦いでも、関西の会員一人ひとりの、強盛な祈りある信心から始めなければなりません」 広布の戦いは、まず祈りから開始する――これは、永遠に変わらない方程式です。 伸一の話は、こう続きます。 「戦う基盤といっても、学会といっても、広宣流布といっても、一人ひとりの会員が、すべての原点です」 「会員第一」こそ学会を貫く精神です。広布拡大は、一人への励ましから始まります。 さらに、伸一は強調します。 「まず、戦いは、全関西の強盛な祈りから始まるわけであります。これが第一の要諦です。ただ、唱題して、祈りに祈っていけばよいかというと、それだけでは、どうにもなりません。第二の要諦は、最高の作戦、最高の行動です。これがなければ、勝機をつかむことは、絶対にできない」 「この二つの要諦が調和した時、不可能も可能となり、勝利を得ることができると確信いたします。この調和をさせるものは何かというと、それが信心なんです」 コロナ禍や少子高齢化など、社会が抱える諸課題によって、私たちの活動のあり方も変化していきます。それに的確に対応していく智慧は、どこまでも信心から生まれることを心に刻みたいと思います。  池田主任副会長と、「常勝の方程式」について語り合う、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長(昨年12月、学会本部別館で) ◆梁島 「脈動」の章では、初めて支援活動に臨む、ある地方在住の学会員が、立正安国の戦いの意義が分からず、東京から派遣されてきた幹部と衝突する場面が描かれています。 ◇池田 56年の参議院選挙において、戸田先生は各方面の責任者に、「あくまでも信心の浸透によって、社会建設の使命を自覚させ、各人の湧き上がる自発的な熱意」の重要性を強調します。恩師は会員の信心による自覚を促すことに徹しました。 ところが、焦燥感に駆られ、本来の目的や意義も語らず、いきなり支援活動に走らせようとした派遣幹部もいました。そうした行為が会員の心に、信心に対する疑問を抱かせてしまうことになります。 新たな人材、若いメンバーが活動の意義や目的を理解し、納得してこそ、広布の前進があります。先ほども確認したように、どこまでいっても、「一人の会員」が「原点」です。 「脈動」の章には、「この活動のなかで、広宣流布の実践における師弟の関係を、単なる師弟の道ととるか、師弟不二の道ととるかが、初めてあらわにされた」と記されています。 まさに、「大阪の戦い」は、「山本伸一」という一人の弟子が、「師弟不二の道」を歩み抜いた真の弟子であることを証明した戦いでもありました。 同章にこうあります。 「師の意図が、脈動となって弟子の五体をめぐり、それが自発能動の実践の姿をとる時、初めて師弟不二の道を、かろうじて全うすることができる」 「そのためには、師の意図の脈動が、何を根源としているかを深く理解し、自らの血管にたぎらせていく、困難にして強盛な信仰の深化を必要とする」 伸一が「大阪の戦い」に先立ち、数カ月にわたって一念に課した億劫の辛労こそ、「困難にして強盛な信仰の深化」でした。 今度は私たちの番です。一人一人が、自らの信心の戦いによって、わが地域に広布の凱歌を轟かせる「青年・凱歌の年」にしていきましょう。 |