| 第7回「七百年祭」と宗門事件〈上〉 22年11月04日 |

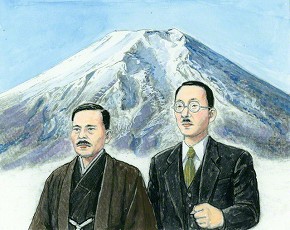

| 〈出席者〉谷川主任副会長、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長 「従藍而青」こそ後継の使命 ◆田島 今回から、谷川主任副会長に、小説『人間革命』第6巻「七百年祭」の章に記されている「狸祭り事件」や、第1次・第2次宗門事件について伺っていきます。第2次宗門事件が起こった1990年(平成2年)、谷川主任副会長は男子部長の任命を受けられました。 ◇谷川 1990年という年は、学会創立60周年、池田先生の会長就任30周年、そして、戸田先生の三十三回忌の年でした。 池田先生は会長就任以来、恩師の三十三回忌を一つの目標としてこられました。 この年の4月2日、「満山供養」として三十三回忌法要が行われました。終了後、池田先生から男子部を代表して和歌をいただきました。 「大法要 仇を打てとの ひびきあり 君らの使命と 瞬時もわするな」 「仇を打て」とは、世間を驚嘆させる広布拡大を成し遂げ、師匠の正義を証明することです。 和歌は、池田先生の“次は君たち青年が、君たち自身の手で創価学会を築いていけ!”との厳命だと受け止めました。 法要後、池田先生は「これで私の弟子としての戦いは終わった。これからは師匠としての戦いを開始するよ!」と宣言されました。三十三回忌法要は、先生にとって、新たな広布の時代を開く出発点だったのです。 小説『人間革命』『新・人間革命』に詳述されていますが、宗門は2回、戸田先生を「登山停止」処分にしています。 1回目が43年(昭和18年)です。第2次世界大戦の渦中、軍部政府の弾圧に怯えた宗門は、神札を受けるように学会に伝えてきます。初代会長の牧口先生は護法の精神から拒否します。 ほどなく、牧口先生、戸田先生は不敬罪と治安維持法違反の容疑で逮捕されます。すると、宗門は愚かにも両先生はじめ学会を「登山停止」の処分にするのです。 2回目は、52年(同27年)の立宗700年祭の時です。  戸田先生の三十三回忌法要が営まれた1990年4月2日、万朶と咲く桜花と青空を、池田先生がカメラに収めた(静岡で)。「宗門に巣食う邪悪とは、断固、戦え! いいか、一歩も退いてはならんぞ! 追撃の手を緩めるな!」――恩師の師子吼は、愛弟子である池田先生への遺言となり、青年部への最後の指針となった 「僧俗差別」が宗門の根底に ◆先﨑 戸田先生にとって、「立宗七百年とは、壮大な未来に向かっての船出」(「七百年祭」の章)でした。 ◇谷川 その大切な行事中に、小笠原慈聞という悪侶の姿を、学会青年部が発見します。 戦時中、小笠原は「神本仏迹論」なる邪義を唱えました。仏と神の関係について、神が本地で、仏は神の垂迹(仮の姿)であるとする説です。 小笠原は34年(同9年)から発刊された月刊誌「世界之日蓮」で、天皇を「現人神」として仰ぐ国家神道をもって、国論を統一し、戦争を遂行する当時の軍部政府に迎合する主張を繰り返しました。 日蓮大聖人の教えを根本から否定する邪説を吹聴し、宗門を乗っ取ることを画策していたのです。派閥争いに明け暮れる宗門の体質は、昔も今も変わっていません。 宗門を混乱させた小笠原は、一時、僧籍を剝奪されていました。ところが、戦後すぐの46年(同21年)3月には僧籍復帰となっています。 宗門は立宗700年祭まで、学会に対して、「かかる僧侶は絶対におりません」と、小笠原の存在を隠したのです。  正法正義を貫いた牧口先生と戸田先生(画・内田健一郎=小説『新・人間革命』第27巻「正義」の章から) ◆林 立宗700年祭で宗門は、“小笠原の僧籍復帰は認めたばかり”と言い出します。 ◇谷川 学会青年部は小笠原に、大聖人の仏法を歪め、貶めたことの非を認めさせ、牧口先生の墓前で謝罪させます。神本仏迹論は、牧口先生の獄死の遠因となったからです。 ところが、宗門は、この出来事を「開山上人以来、未曾有の不祥事」として、小笠原には「適切な処置」を求めたのに対して、戸田先生には「謝罪文の提出」「大講頭職罷免」「登山停止」という厳しい処分をくだします。 その根底にあるものこそ、「僧侶が上、信徒が下」という「僧俗差別」の体質です。 そもそも、宗門の悪侶たちは、“宗内でいかに権力を握るか”ということしか頭にありませんでした。広宣流布についても、常に広布達成の「その時」が来ることを「待ち」続けてきました。そのために、自ら何かアクションを起こすことなど全くありませんでした。 つまり、根本的に学会とは広宣流布に対する姿勢が異なります。「時」とは、自らの手で創り、開いていくものです。学会は一人一人が“地涌の使命”を胸に、対話に駆けてきた。だからこそ、世界広宣流布の「時」が到来したのです。 『新・人間革命』第27巻「正義」の章に、「仏法は、常住不変であり、法それ自体が滅することはない。しかし、その正法を継ぐべき者が、大聖人の御遺命である広宣流布を忘れ、死身弘法の大精神を失ってしまえば、それは、事実上の“法滅”である」とあります。 創価学会は広宣流布の団体です。師匠は池田先生です。広宣流布に対する情熱、師匠への求道心を、名聞名利にとらわれて、失ってはなりません。 「外道・悪人は如来の正法を破りがたし。仏弟子等、必ず仏法を破るべし」(新1286・全957)との御聖訓を胸に刻んで前進したいと思います。  立宗700年祭に、青年部の一人として出席した池田先生(1952年4月) “広布の源”は「師弟」にある ◆梁島 91年(平成3年)、学会は宗門と決別し、「魂の独立」を果たしました。今、再び青年部が新しい広布拡大の先頭に立ってまいります。 ◇谷川 宗門は時代の変遷の中で、日蓮大聖人の精神を見失い、儀式主義に陥り、葬式仏教と化していきました。「変わらない」ために、「変わる」ことができなかったのです。 学会も、大聖人の精神という「根本」は決して変わってはなりません。しかし、活動のあり方などは、時代とともに変えていくこともあります。“今までこうだったから”だけでは、形式主義に陥ってしまいます。 社会は価値観が多様化しています。何が「正解」なのかが分かりにくい時代です。だからこそ、大切なのは「主体性」「責任感」です。その姿勢がなければ、変化の方向性を見極めることなどできません。 本紙の10月26日付に掲載された随筆で、池田先生は「従藍而青の青年」と述べられました。「従藍而青」とは、教えを受けた人が教えた人よりも優れること、つまり、弟子が師匠を超えた人物に成長していくことを譬えた言葉です。 池田先生が築いてこられた世界広布の基盤を継承し、さらに発展させていってこそ「従藍而青」です。青年部は、その責任を担い、主体的に行動してもらいたい。受け身や義務感は、青年としての使命の放棄に等しいのではないでしょうか。 これまでの学会の歴史において、順風の時などほとんどありませんでした。言論問題や宗門事件、政治権力の弾圧、一部のマスコミの攻撃など、悪戦苦闘の連続でした。これからも、試練の烈風が吹き荒れるでしょう。 御書には「根深ければ則ち条茂く、源遠ければ則ち流れ長きがごとし」(新995・全715)と仰せです。“信心の根”“広宣流布の源”は、「師弟」という一点に尽きます。 『新・人間革命』第17巻「本陣」の章には、「仏法を社会に大きく開いた運動を展開するというのは、これは円運動でいえば遠心力だ。その遠心力が強くなればなるほど、仏法への強い求心力が必要になる。この求心力の中心こそが、師弟不二の精神だ」とつづられています。 広布拡大に戦う中で、自らが「師弟の精神」を体現していく――それが、青年の戦いの最大の眼目です。  谷川主任副会長と、悪との闘争の歴史について語り合う、梁島男子部長、林池田華陽会委員長、田島学生部長、先﨑女子学生部長(先月、学会本部別館で) |