| 第6回 御書発刊70周年〈下〉 22年10月13日 |

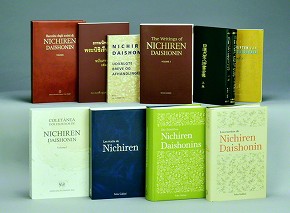

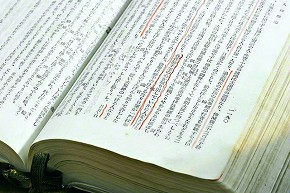

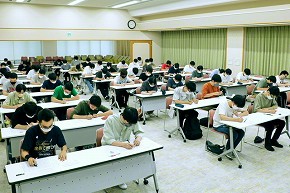

| 〈出席者〉池田主任副会長、田島学生部長、先﨑女子学生部長、斉藤学生部教学室長、小川女子学生部教学室長 信行学こそ勝利のリズム  2002年9月、池田先生は教学試験の会場を訪問。「永久普遍の大哲学は、仏法しかありません」「行学の二道に励んだ皆さまを、だれよりも大聖人がほめてくださることは間違いありません」と、万感の励ましを送った(東京・八王子市の創価女子短期大学で) ◆先﨑 御書発刊と学会初の任用試験から70周年を刻む本年、世界各地で教学研さんの求道の炎が広がっています。 ◇池田 日本での「教学部任用試験(仏法入門)」とともに、この秋以降、アメリカ、スペインなど、世界各国で教学試験が予定されています。 学会の教学運動の源流は、御書発刊の前年にあります。 1951年(昭和26年)9月1日、戸田先生は、「講義部」を「教学部」と改称し、教学の課程を一新しました。「その後の創価学会の、教学に対する基本的姿勢は、このころから確立された」(小説『人間革命』第5巻「前三後一」の章)のです。 「地区講義」の担当者の任命を受けた池田先生は、この月、志木支部の川越地区、鶴見支部の市場地区で、初めての地区講義を行いました。 先生は当時、23歳です。蒲田支部大森地区の地区委員(後の地区部長)と男子部の班長を兼務していました。地区講義の受講者は年上の方ばかりです。 その中で講義に臨まれた先生の思い――それは、9月25日の川越の初講義で語った言葉に表れています。 「戸田先生の『名代』として川越地区の御書講義を担当させていただくことになりました」 「全精魂を注いで御書講義をさせていただくとともに、御書を身で拝され、広宣流布の指揮を執られている戸田先生の大精神を、皆様にお伝えしてまいりたいと思います」(小説『新・人間革命』第26巻「奮迅」の章) さらに、講義に参加したメンバーに、こう呼びかけています。 「皆さんもまた、先生の『名代』の自覚をもっていただきたい」(同) “師匠の名代”との自覚で、真剣勝負の講義を行い、同じ覚悟で、行学に徹しゆくことを同志に訴えられたのです。  10言語以上で翻訳・出版されている日蓮大聖人の「御書」 使命に目覚める「深い講義」を ◆斉藤 「奮迅」の章には、若き池田先生が地区講義に向けて、何十回と御文を拝し、分からない箇所を徹底的に調べる姿が描かれています。 ◇池田 地区講義の担当に当たって、戸田先生は池田先生に、「深い講義」について語っています。 「受講者が理解を深め、広宣流布の使命に目覚めることができる講義こそが、本当に深い講義といえる」 任用試験や御書の学習会の中で、講義の担当者が心に刻むべき大切な指針です。教学研さんは、御書の理解を深めることと同時に、広布の活動に挑戦する勇気を呼び覚ますことに意義があります。 先生は日記の中で、「講義を行う際の姿勢」について、こう記しています。 「一、熟読すること。二、明確に、解釈すること。三、理論的であること。必ず、体験を通し、幅広く講義をなすこと」(『若き日の日記』、1955年11月5日) 川越地区の講義は、約1年半にわたって続けられました。最後の講義は、53年(同28年)2月10日に行われています。 先生が講義を重ねる中で、川越地区は見違えるような発展を遂げます。それまでの支部の成果を上回る弘教を、1地区で達成できるまでになり、多くの人材も誕生しました。 最後の講義の日、先生は日記にしたためています。 「埼玉、川越地区に講義。――『佐渡御書』。受講者、約五十名。次第に、人材、人物が、輩出して来た様子」 地区講義を開始する際、恩師は、「一、二年したころには、川越地区を、今の支部並みの組織にするんだよ」と池田先生に訴えました。 先生は、大聖人の生命哲学の灯をともしながら、その通りの地区へと大発展させたのです。  池田先生が使用した御書全集。赤線が引かれ、書き込みがされている 若き時代に御書を「身読」する大切さ ◆小川 池田先生の御書講義は、常に“拡大のドラマ”とともにありました。 ◇池田 “実践の教学”こそ、池田先生が築いてくださった学会の教学運動の伝統です。56年(同31年)の「大阪の戦い」は、その象徴です。小説『人間革命』第10巻には、対話拡大と“朝の御書講義”の両輪が、「大阪の戦い」の勝利の源泉となったことがつづられています。 「脈動」の章に、「(山本伸一の)講義は、講義のための講義ではなかった。不可能を可能にするという大願を秘めた彼は、その朝、その朝、その原動力ともいうべき、時々刻々の焦点を、御書を通して明確にした」と記されています。 「大阪の戦い」の“朝の御書講義”は、観念の教学や知識としての教学ではなく、関西の同志が、生活に勝ち、広布の戦いに勝つための講義でした。 同じく「脈動」の章に、「すべての幹部は、その日のうちに、朝、会得した御書を根本とする適切な指導を、そのまま全会員の胸へ、次から次へと語りかけていった」とあります。 朝の講義を聴いた友が、“今すぐ、地元の同志に語りたい”との思いが伝わってきます。 戸田先生の「受講者が理解を深め、広宣流布の使命に目覚めることができる講義」との指導を、「大阪の戦い」でも実践されたのです。 さらに、同章には「地涌の菩薩の使命に燃えた『信』『行』『学』の実践ほど、無敵のものはない」ともつづられています。 先生は関西の地に、「行」だけでも、「学」だけでもなく、“信行学のリズム”を自然な形で根付かせていきました。 「大阪の戦い」は新入会の友が多かった。そのメンバーが、広布拡大の戦いの中で教学を学びました。 青年部の皆さんの中にも、活動を始めて、まだ日の浅いメンバーがいると思います。大切なことは、今この時に、対話拡大に挑戦しながら、教学研さんにも励むことです。それが、御書の「身読」につながります。 ◆田島 今月2日の全国男子部幹部会の席上、20歳の池田先生が、入信1年目の心境をつづった原稿が紹介されました。 ◇池田 48年(同23年)7月14日に書かれた、わら半紙1枚の原稿です。「真実なる宗教の追求に進まんと決意」し、47年(同22年)8月24日に「御本尊を戴く」とあり、「当たって砕けよ」の意気で信仰の門に入ったと述べられています。 戸田先生とは、大田区蒲田の座談会で出会われて以降、約1年の間、直接話す機会はありませんでした。しかし、その間、池田先生は恩師の法華経の講義に参加し、「仏法の真髄の偉大さを、日一日と実感せざるを得なくなっていた」(小説『人間革命』第3巻「群像」の章)のです。 当時の日記にも、その感動をつづっています。 「ああ、甚深無量なる、法華経の玄理に、遇いし身の福運を知る。戸田先生こそ、人類の師であらん」 「妙法の徒。吾が行動に恥なきや。吾れ、心奥に迷いなきや。信ずる者も、汝自身なり」 「若人よ、大慈悲を抱きて進め。若人よ、大哲理を抱きて戦え。吾れ、弱冠二十にして、最高に栄光ある青春の生きゆく道を知る」 池田先生は入信後、戸田先生の法華経講義を通し、自ら信仰の確信を強めていったのです。ここにも、教学の大切さが示されています。 御書は“これだけ学べば終わり”ということはありません。常に御書を開き、研さんを続けていく――その求道の姿勢に、自身の人間革命があります。 御書発刊、そして学会初の任用試験から70周年を刻む本年から学会創立100周年へ、信行学のリズムを、さらに勢いよく加速させていくことが、青年部の皆さんの使命です。  愛知での「学生部教学実力試験」(8月28日、中部池田記念会館で)。同日、全国各地で伝統の同試験が実施され、日頃の研さんの成果を発揮した |