| 第5回 御書発刊70周年〈上〉 22年10月07日 |

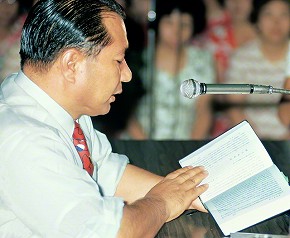

| 〈出席者〉池田主任副会長、田島学生部長、先﨑女子学生部長、斉藤学生部教学室長、小川女子学生部教学室長 「御書根本」が永遠の方程式 ◆田島 11月に実施される「教学部任用試験(仏法入門)」を目指し、教学研さんの息吹が高まっています。本年は御書全集の発刊から70周年の佳節を迎え、意義深き年に行われる任用試験となります。 ◇池田 先日の随筆(9月29日付)に、「この最高峰の生命哲学を学ぶ喜びこそ、教学試験の合否を超えた眼目といってよい。ここに、自他共の人生の勝利への推進力も、社会の安穏への源泉もある」とありました。 御書を学ぶことは、日蓮大聖人の御精神に触れることであり、自身の境涯を大きく開く力となります。任用試験に挑戦する友に、皆で励ましを送ってまいりたいと思います。 広布史を振り返れば、戸田先生が第2代会長に就任した後、真っ先に取り組まれたことが、「創価学会常住御本尊の発願」「御書全集の発刊」「宗教法人の取得」でした。恩師の打たれた布石は、現在の広宣流布の基盤となっています。 この中で、「重大な難事」として、戸田先生を悩ませたのが御書発刊でした。第2代会長に就任した翌月の1951年(昭和26年)6月、戸田先生は御書発刊を発表します。立宗700年を迎える52年(同27年)4月を目指しての一大事業でした。  同志の熱き求道心に応え、御書講義を行う池田先生(1972年8月、静岡で)。先生は若き日、日記に御書を拝する喜びとともに、「何人よ疑わん。人類最高の指導原理ここに有り」との大確信をつづっている 経典を現代に蘇らせた“創価の師弟” ◆先﨑 莫大な費用や限られた校正時間など、御書発刊には幾つもの壁が立ちはだかっていたことが、小説『人間革命』第5巻「随喜」の章につづられています。 ◇池田 御書発刊は、「令法久住のための第一の布石」でした。だからこそ、戸田先生は「本格的な宗教革命のためにも、また、思想革命、あるいは理念の闘争のためにも、この刊行は決定事項としなくてはならぬ」と覚悟されていました。 学会行事が重なり、多忙を極める中、戸田先生は「御書発刊の万端の指揮」を執り、校正作業にも自ら死力を尽くします。 一方、学会の御書編纂に対する宗門側の対応は、“了承するが援助はしない”という極めて冷淡なものでした。ただ堀日亨元法主の尽力があっただけです。 立宗700年を目指し、宗門が力を注いでいたことは、「梵鐘(寺の鐘)」の鋳造でした。戦時中、梵鐘を兵器資材として供出したため、再び造ろうとしたのです。 こうした宗門の姿勢を、戸田先生は、聖教新聞の「寸鉄」で「御山でゴシュ(御酒)は作っても、ゴショ(御書)を作れぬ坊主が居るってね」と痛烈に破折しています。結局、学会が一切の費用と校正作業の人員を出し、御書発刊に総力を挙げました。創価の師弟が、日蓮大聖人の御金言を経典として現代に蘇らせ、正法正義を守り抜いたのです。青年部が忘れてはならない歴史です。 ◆斉藤 御書発刊の発表後、校正作業が急ピッチで進められ、51年12月には、1000ページの初校のうち、700ページの校正作業が終了します。 ◇池田 その頃、牧口先生の御書(霊艮閣版)が警視庁から戻ってきました。 軍部権力に屈しなかった牧口先生が、43年(同18年)7月、治安維持法違反と不敬罪の容疑で逮捕された際、特高警察に押収されたものでした。 戸田先生は戻ってきた先師の御書を手に、「牧口先生も、御書発刊と聞いて、この御書校正の席においでになったんだよ。われわれと一緒に、校正をやってくださるのと同じことではないか」と語っています。 52年2月初旬、戸田先生は教学部のメンバーや青年部のリーダーと共に、約1000ページの再校を行っています。下旬には、再校・三校合わせて900ページの校正作業に当たりました。この時期、御書の予約申し込みも行われています。 御書発刊に向けた作業が進められる中、蒲田支部の支部幹事を兼任していた池田先生は、「組(現在のブロック)2世帯」の弘教の目標を掲げ、1カ月で支部201世帯の折伏を成就します。いわゆる「二月闘争」の淵源です。 それまでは、1支部で月100世帯前後の拡大が限界でした。その「壁」を一挙に破ったのです。この折、先生は同志に、大聖人の御金言を拝し続ける重要性を訴えられています。 御書の校正作業が完了したのは、4月16日です。戸田先生は、御書編纂に尽力した友をねぎらいながら、20年余りにわたる出版事業の経験は、「この御書一冊を作るためにあった」と語られました。  池田主任副会長に御書発刊について話を聞く、田島学生部長、先﨑女子学生部長、斉藤学生部教学室長、小川女子学生部教学室長(先月、学会本部別館で) 新版の刊行後初の任用試験 ◆小川 多くの困難を乗り越え、52年4月28日、ついに御書が発刊されます。 ◇池田 『人間革命』第5巻「布石」の章に、このように記されています。 「会員たちは、この御書を持つことを誇りに思った。日蓮大聖人の教えは、この一冊に、過つことなく、すべて込められているのだ。これを七百年過ぎた今、遂に手に入れることができたからである」 御書発刊までの険しい道程にあって、恩師を守り抜いたのは池田先生でした。池田先生は、依然として厳しい状況にあった恩師の事業を支えていました。 その中で、御書発刊の資金調達、御書に使う紙や表紙の羊皮の手配、印刷所との交渉など、裏方の作業に全力を注がれたのです。 御書発刊の直前、戸田先生は聖教新聞に談話を発表されました。そこで、「印刷所の選定も人知れぬ苦労があった」と述べられています。池田先生の名前こそ出ていませんが、恩師が先生の“陰の奮闘”に深く感謝されていることがうかがえます。 御書発刊から8カ月後の52年12月、学会初の任用試験が開催されました。この試験が行われた日、池田先生は「助教授」の任命を受けています。 ◆田島 大聖人の御聖誕800年を迎えた昨年の11月18日、「御書新版」が発刊されました。 ◇池田 本年11月の任用試験は、「御書全集」の発刊から70周年に加え、「御書新版」の刊行後初となる実施であり、深い意義があります。 御書全集の「発刊の辞」は、戸田先生がしたためていますが、御書新版は池田先生が監修し、巻頭の「序」を寄せています。 池田先生は「序」で、御書の意義について、こう述べられています。「人類全体を結び合い高めながら、戦乱・疫病・貧困、また自然災害、気候変動など地球的問題群に挑む『随縁真如の智』を引き出す無窮の宝庫」と。 コロナ禍やウクライナの深刻な事態、世界規模の災害など、人類は今、難題に直面しています。この危機を乗り越える智慧の光源が御書です。 「序」には、「この御書を抱きしめながら、創価の師弟は一丸となって『行学の二道』に邁進し、悩み苦しむ庶民一人一人の心に『人間革命』と『宿命転換』への無限の希望と勇気の灯をともしてきた」とも記されています。 「大阪の戦い」「山口開拓指導」など、池田先生は御書を根本として、不滅の拡大の歴史を築かれました。世界192カ国・地域に広がる学会の発展の源泉は、「御書根本の実践」にほかなりません。それは、いかに時代が変わろうとも、決して変わることのない、学会の永遠の方程式です。 御書新版が発刊された今、広布の歴史に新たな一ページを刻むのは、青年の“対話・拡大”です。仏法研さんの求道の心を燃やしながら、地域・社会を照らす“生命尊厳の哲学のスクラム”を広げていこうではありませんか。  富士山と、山中湖に映る逆さ富士(2005年9月、池田先生撮影)。先生はかつて「広宣流布へと進んでいくならば、富士のような、大王のような偉大な境涯を築くことができる」と。創価の同志は、不動の信念を築き上げる御書根本の“錬磨の道”を歩む |