|

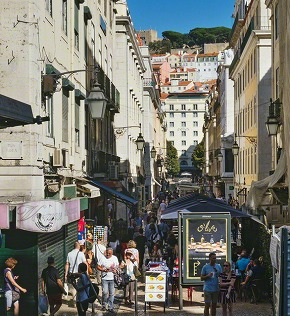

リスボンの中心地の一つ、バイシャ地区。1755年の地震の後に再開発された(昨年10月)

いかなる試練が立ちはだかろうとも、我らには「信心」という無限の希望がある。「師弟」という不滅の原点がある。池田先生と世界の同志の絆を描く連載「虹を懸ける」。今回は、先生の初訪問55周年となるポルトガルに刻まれた共戦のドラマを紹介する。

祈り励まし、一人を大切に

池田先生を乗せた飛行機が、東京国際空港の滑走路を走りだす。1965年10月19日。時計の針は午後10時半を指していた。

平和旅の目的地はフランス、西ドイツ(当時)、イタリア、ポルトガルの欧州4カ国。中でもポルトガルは、これが初訪問である。

10月27日、先生はスペインのバルセロナ経由でポルトガルの首都リスボンへ。到着するや、市内の視察へと向かった。

この時の様子は、小説『新・人間革命』第10巻「新航路」の章に詳しい。

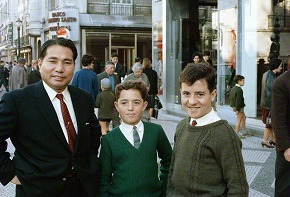

先生は、街中で出会った少年たちと記念のカメラに。リスボンの一大パノラマが広がるサン・ジョルジェ城跡や、大航海時代の突破口を開いたエンリケ航海王子をたたえる記念碑(発見のモニュメント)などを見学した。

現地で出会った少年たちとカメラに納まる池田先生(1965年10月、ポルトガルの首都リスボンで)

当時、現地に学会員は一人もいなかった。だが先生は、地涌の菩薩の出現を確信し、行く先々で大地に染み込ませるように題目を唱えた。そして、新しき海の道を開拓したエンリケ王子の事績などを通し、同行のメンバーに語っている。

「ポルトガルの歴史は、臆病では、前進も勝利もないことを教えている。

大聖人が『日蓮が弟子等は臆病にては叶うべからず』(御書1282ページ)と仰せのように、広宣流布も臆病では絶対にできない。

広布の新航路を開くのは勇気だ。自身の心の“臆病の岬”を越えることだ」

この言葉は、同国SGIの永遠の指針となり、現在のポルトガル文化会館内の壁に大きく掲げられている。

源流は女性

ポルトガルに本格的な妙法流布のうねりが起こったのは、80年代に入ってからである。

源流は、一人の日本人女性だった。夫の転勤でポルトガルに渡った今西澄子さん(北海道・函館総県婦人部主事)である。

それまでメキシコ、アメリカ、ニカラグア、パナマに滞在し、各地で広布の礎を築いてきた今西さん。5カ国目となるポルトガルに移った翌87年、パリで池田先生との出会いが。先生は、開拓の労をねぎらいながら、渾身の励ましを送った。

「題目をあげて、一人一人を大切に育てていけば、必ずいつの日か、多くの同志が生まれてきますよ」

そして、まだ見ぬ未来の宝友のためにと、20ほどの念珠を彼女に託したのである。

ポルトガルは、国民の9割がカトリック。仏法になじみはなかった。それでも、真剣な唱題と地道な実践が実を結び、やがてポルトガル人や外国人移住者が、一人また一人と信心に目覚めていく。

自分が変われば、環境が変わり、世界が変わる――創価の「人間革命」の哲学に共感が広がっていった。

5年余りの歳月が過ぎ、今西さんは日本に帰国。この直後の92年1月、待望の「ポルトガル支部」が発足したのである。

ポルトガル支部の結成式に集った友。かつて池田先生も訪れた、大航海時代の偉人たちをたたえる「発見のモニュメント」の前で(92年1月)

支部結成式に集ったメンバーは、喜びと決意を込めた詩に署名。そこには、こううたわれていた。

「あの500年前 荒れ狂う波を見つめながら 我らの祖先は あの水平線の果ての 海の巨人に勝利せんと深く心に期し そして実現した」

「我らはその子孫として 恥じるところなく 今よりは 大苦難の荒波にも挑み 希望の大地を人々にもたらさん その時が来たのだ」

新航路発見から500年――。新たな“平和と友情の大航海”が始まったのである。

広宣流布の信心

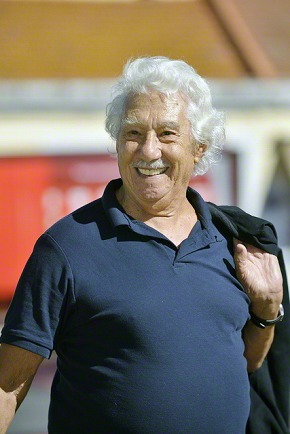

支部結成式に参加した一人に、ジョゼ・テイシェイラさん(支部参与)がいる。

大西洋に浮かぶマデイラ諸島の出身。80年代後半、当時住んでいたイタリアで、学会員の友人から大病を克服した信仰体験を聞き、仏法に関心を抱いた。

ジョゼ・テイシェイラさん

会友として、題目を唱えるようになって1年がたったころ、商船の船長だったテイシェイラさんは、航海中に死をも覚悟するほどの嵐に見舞われる。

何もかもが海に投げ出される中、わらにもすがる思いで唱題。嵐が過ぎ去るまでの約20時間、必死に祈り続けた結果、奇跡的に生還することができた。

この九死に一生を得た体験が確信となり、航海から帰国した93年に御本尊を受持。すぐに自宅を広布の会場として提供し、数少ない同志と共に仏法対話に励んだ。

2年後には、池田先生が足を運んだ「発見のモニュメント」の近くに新たな家を購入。「いつの日かポルトガルに会館ができることを信じて、地涌の連帯を拡大しよう。それまでは、わが家を使ってもらおう――これが私の決意でした」

リスボンの街を歩くと、カラフルな壁画に出あえる(昨年10月)

99年6月、テイシェイラさんは忘れ得ぬ原点を刻む。広布拡大に駆ける中、SGI研修会で訪日。先生との初めての出会いが実現したのだ。

信心懇談会の席上、先生は「年は・わかうなり」(御書1135ページ)の御文を拝し、参加者に呼び掛けた。

「皆さまは全員が若々しく、全世界で『広宣流布の信心』を貫き、永遠の大功徳を積みきっていく人生であっていただきたい」

帰国後、たび重なる病苦にも負けず、信心根本に多くの福徳を積んできたテイシェイラさん。“生きている限り仏法を語り抜く”との師への誓願を胸に、これまで20人以上に弘教を実らせてきた。

ポルトガル文化会館が開館するまでの十数年間、テイシェイラさん宅で信行学を磨いた人材たちは今、同国をはじめ海外各地で使命の道を歩んでいる。

仏法に無駄なし

ポルトガル支部が誕生した92年、一人の青年が日本から海を渡った。現在、同国SGIの理事長を務めるスエジ・ナオハラさんだ。

鹿児島・奄美大島で生まれ、信心強盛な母に女手一つで育てられた。

スエジ・ナオハラさん、トモミさん夫妻

発心したのは社会人になってから。就職で訪れた鹿児島市の同志に触発を受け、学会活動に参加するように。男子部時代に折伏や創価班の任務を通し、信心の土台を築いた。

その中で“世界広布の人材に”との思いが強まり、34歳の時にポルトガルへ。広布の建設と事業の開拓へ情熱を燃やしていた。

しかし現実は厳しかった。4年たってもポルトガル語は満足に話せず、仕事は全く軌道に乗らない。資金も底をついた。

諦めて日本に戻ろうかと考えながら、一時帰国した際、思いがけず“ポルトガルの青年部長に”との話が。「本当の意味で腹が決まった瞬間でした。“池田先生の弟子として、この国の土になる”と、固く心に誓ったのです」

仕事の姿勢も変わった。新たに始めた旅行業が成功を収め、生活の基盤が安定。学会活動にも一段と熱がこもり、組織も着実に拡大していった。

私生活では、縁あってポルトガルで入会したトモミさん(支部婦人部長)と結婚。3人の子宝にも恵まれた。

池田先生の初訪問から40周年となる2005年10月、ポルトガル支部は、1本部4支部の体制に。支部長だったナオハラさんは本部長に就いた。

翌2006年6月、日本で第1回のポルトガル研修会が開催される。代表16人が参加し、本部幹部会で池田先生と感動の出会いを結んだ。

席上、先生は北海道から駆け付けた今西さんの世界広布への貢献を称賛し、以前に贈った句「君ありて ポルトガルにも 春 来る」を紹介。また、ナオハラさんらリーダーの名を読み上げ、青年を先頭に模範の発展を遂げた同国の歩みに触れ、次のように語った。

「まさしく、希望の春が到来した。本当に素晴らしいことである。かつて、ポルトガルにこれほど多くの学会員が生まれ、広宣流布の旗が翻ると思っていた人は、一人もいなかった。しかし私は、深く深く祈り、確固たる手を打った」

「広宣流布のために苦労した『陰徳』は、必ず『陽報』となって現れる。絶対に仏法には無駄がない」

――豊かな実りの陰には、大地を耕し、種を蒔いた人の苦闘がある。

一昨年11月の総会では、長年の目標であった1000人の結集を達成。ポルトガルの友は、師の深き祈りと先駆者たちの汗と労苦によって開かれた同国広布の“永遠の春”を目指し、後継の人材育成に力を注ぐ。

ナオハラさんは決意する。

「何があっても、私たちポルトガルは負けません。これまで以上に一人一人を大切にしながら、リーダー率先の励ましで、“青年の国”の伝統を未来へつないでいきます!」

|