|

前回の東京五輪の開会式と同じ日、池田先生が第一歩をしるしたのは――2020年1月9日

•

今月は、SGI発足45周年の佳節。池田先生との絆を誇りとし、広布に走る同志のスクラムは世界中に広がっている。ここでは、東欧のチェコ、ポーランドに輝く師弟のドラマを紹介する。

新年勤行会から勢いよく広布拡大の一年の出発を切ったポーランドSGIの友(1日、首都ワルシャワのポーランド平和会館で)

2020年の幕が開けた。夏には東京で56年ぶり2回目となるオリンピック・パラリンピックが開催される。

1964年10月10日に行われた前回の東京五輪の開会式。その模様を東欧チェコ(当時、チェコスロバキア)で見守る一人の日本人がいた。池田先生である。

この日、初めて足を踏み入れた共産圏。首都プラハの街に華やぎはなく、人々の表情にも暗い影があった。

しかし社会体制が異なっても、心を開いて語り合えば、必ず共感が生まれてくる――。この信念を胸に、先生は行く先々で市民と触れ合い、交流のひとときを持った。

池田先生が東欧広布の第一歩を刻んだチェコの首都プラハのバーツラフ広場。1989年に起きた無血の「ビロード革命」の際には、共産主義政権の退陣を求めて数十万もの人々が広場を埋めた

翌11日には、ハンガリーの首都ブダペストへ。わずか2泊3日であったが、東欧に歴史的な第一歩がしるされたのである。

当時、現地に学会員は一人もいなかった。だが先生がまいた妙法の種は、東欧の大地に根を張り、着実に芽を出していった。

89年11月には、ベルリンの壁が崩壊し、東欧革命が一気に加速。民主化によって、信教の自由が保障されるようになったのである。

夢の支部結成

民主化後、SGIの活動も本格化し、92年1月、チェコとポーランドに東欧初の支部が結成された。

このうち、チェコの支部結成式の参加者は7人。その一人が、ベドジフ・ドレジャルさん(支部長)である。

ドレジャルさんは共産党員の両親のもと、プラハで生まれた。街では、秘密警察が常に監視の目を光らせていた。海外渡航は自由にできず、電話は盗聴され、手紙は全て見られることが前提だった。

「共産主義政権が、どれほど人間を抑圧していたか。その苦しみは経験した人にしか分かりません」とドレジャルさん。

そうした中、当局の許可で実現した日本旅行の道中、一人の女性と出会う。

兵庫生まれの学会員で、後に妻となるユウコ・イヅツさん(支部婦人部長)だ。

帰国後も二人の交流は続き、ドレジャルさんは、ユウコさんが手紙につづる人間主義の仏法哲学に強く引かれていく。そしてユウコさんをチェコに呼び寄せ、81年、結婚と同時に信心を始めた。

ドレジャルさん夫妻

だが、時代は共産主義政権の真っただ中。「しばらくは二人で勤行・唱題することしかできませんでした。支部結成は夢のまた夢の出来事だったのです」

「鉄のカーテン」が取り払われ、支部が結成されると、夫妻は生命の尊厳が脅かされてきた国土に仏法を広げようと、毎月の座談会と、日本から届く聖教新聞を糧に、広布の前進を開始した。

経済苦にあえいだが、社会の繁栄と自他共の幸福を祈り抜き、信心即生活の実践を貫いた。

「三世にわたる自身の揺るぎない幸福を築くため、悠々と楽しく『自らのルネサンス』の闘いを開始してください」――支えとなったのは、支部結成式に寄せられた池田先生のメッセージだった。

現在は、工場設備の資材販売・営業を手掛ける会社の社長として活躍するまでに。ユウコさんと共に、悠々と楽しく学会活動ができる境涯を開いている。

創価家族の模範

セシル・ヤブルコヴァーさん(地区婦人部参与)も、チェコの支部結成式に集った。

「そこには、理想の“家族”の姿がありました。人生の新たな出発となった日です」

第2次世界大戦後間もなく、フランス西部で生まれ、70年代にプラハへと移り住んだ。

セシル・ヤブルコヴァーさん

彼女には長年、ある悩みがあった。母親や異父きょうだいとの人間関係である。

特に母との折り合いが悪く、十分な愛情を感じることができなかった。一方で自身も結婚し、子宝に恵まれたが、やがて夫婦関係が破綻してしまう。

この間、折々に友人・知人から仏法の話を聞かされてきたヤブルコヴァーさん。相次ぐ家族との問題に“自身を変えたい”と、87年の離婚をきっかけに、御本尊を受持した。

信心の歩みとともに母との関係は改善。対話を重ねるうちに、実は母も親族から愛情を注がれずに育ったことを知る。宿命転換の祈りは一段と強くなり、後に母はSGIの良き理解者となった。

「前進・人材の年」の2020年が開幕! 新年勤行会に集ったチェコSGIの友が記念のカメラに(1日、プラハのシュラーメック栄光会館で)

2007年11月には、関西の地で池田先生と初の出会いが実現する。

参加した本部幹部会で焼き付けた先生の雄姿。「仏法という永遠の次元で見るならば、目先のことで、一喜一憂する必要はまったくない。最後は信心している者が勝つ」――弟子の可能性を信じ抜く師匠の慈愛に、固く勝利を誓った。

仕事では、教員として奮闘。10年前には病魔に襲われたものの、信心で乗り越え、はつらつと学会活動に励む日々だ。老若男女を問わず、周囲から信頼を集める姿は、創価家族の模範と光っている。

祈りとは“誓願”

支部結成以降、多くの日本人会員がチェコへとやって来た。

信心強盛な両親のもと、東京・渋谷区で育ったヒロウミ・タムラさん(地区部長)が移住したきっかけは、あるチェコ人との出会いだった。友好を深めるうち、調理師としてプラハで和食レストランを開く夢を持つようになったのだ。

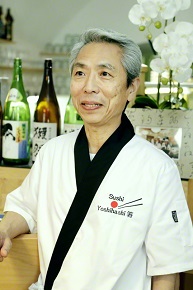

ヒロウミ・タムラさん

男子部の最前線で奮闘する傍ら、開業に向けて準備を進めていた1992年8月、長野県で池田先生との出会いが。チェコで開業し、世界広布に駆ける決意を述べると、温かな言葉を掛けられた。

師への誓いを胸に、海を渡ったタムラさんは、94年に念願のすしバー「プラハ田村」を開店。さらに複数の店舗をオープンさせた。

直後に自宅も購入したが、徐々に経営は右肩下がりに。どんなに祈っても状況は変わらず、学会活動の時間も限られていった。

オレンジ色の屋根の建物が美しいプラハの街並み

そんなある日、先輩が、小説『新・人間革命』第1巻「開拓者」の章を通して励ましてくれた。

そこには、野菜づくりに失敗して借金が膨らんでしまったブラジルの農業移住者の壮年に対し、山本伸一が激励する場面が描かれていた。「日蓮仏法の祈りは、本来、“誓願”の唱題なんです。その“誓願”の根本は広宣流布です」

チェコに来た原点を思い起こしたタムラさん。“広布のために”との一念で真剣に祈り、自身と向き合った。

その後、全店舗を閉めるに至ったが、ほどなく日本料理店への就職を勝ち取る。そこは、調理師としての経験を最大限に発揮できる最高の環境だった。

今、タムラさんの心には、広布の誓願がいや増して赤々と燃えている。

一人一人が“勝利の大樹”に

東欧広布の忘れ得ぬ原点は92年6月。池田先生が出席し、ドイツ・フランクフルトで開催され、中欧・東欧などの同志が集った合同会議である。

ドレジャルさんやポーランド支部結成式の参加者の一人であるマリア・マルキェビッチさん(総合婦人部長)らと固い握手を交わした先生は、東欧の民衆に深い思いをはせていた恩師・戸田先生の真情に言及。各国に誕生した地涌の同志を心からたたえつつ、重要な指針を示した。

ドイツ・フランクフルトで、中欧・東欧などから集った友の一人一人と握手を交わす池田先生(1992年6月)。会議の席上、先生は「東欧の 友と相見る 不思議さは 大聖人の たしかな子等かと」との和歌を詠み贈った

「どんな悪条件下に置かれても、そこを自分の使命の天地と定めて根を張っていく。その人が勝利者である」

「一本の“勝利の大樹”がそびえれば、その周りに、種をまき、仲間を増やしていけるのが道理である。一本の大樹が大切なのである。皆さまはその大樹となっていただきたい」

大地に根を張り、大空へ枝を伸ばす“勝利の大樹”。それは、21世紀に向かって、東欧各国で大きく成長していくことになる。

|