|

第1回パラグアイ地区総会に集った参加者(1961年10月) 第1回パラグアイ地区総会に集った参加者(1961年10月)

本年は日本と南米パラグアイの外交関係樹立100周年である。戦後の日本人移住者が切り拓いたパラグアイ広布の歴史と、師弟のドラマを紹介する。

覚悟を決める

パラグアイ広布の歩みは、戦後の日本人移住者と共にある。

1950年代半ば、日本からチャベスやアマンバイ、フラム(現在のラ・パス)、60年代には、ピラポやイグアスなどへの入植が始まった。しかし、日本政府の不十分な計画によって、現地での受け入れや分譲地準備などが進んでいなかった。

日本人移住者たちは自ら原生林を切り拓きながら、自給自足の生活を余儀なくされた。

55年4月、9歳のカオル・クリタさん(パラグアイSGI名誉理事長)は、一家7人でチャベスへ移住した。

神戸を船でたち、大波に揺られながら、約80日間。移住地に着いたのは夜だった。電気や水道どころか、家も道もなかった。天幕を張って雑魚寝した。

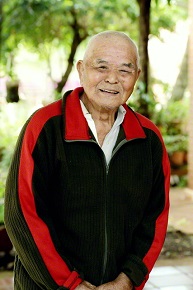

カオル・クリタさん

「“ザーザー”と音がしたので、雨かと思って起きたら、地面をアリの大群が移動する音でした。何もないジャングルでの生活が始まったのです」

ここまできて後戻りはできない。クリタさんは、子どもながらも、この地に骨を埋める覚悟を決めた。その後、苦学の末に夜学を卒業し、アスンシオンで雑貨店を始めた。しかし、人にだまされ、多額の借金を背負うことに。どん底だった68年、クリタさんは学会に入会する。22歳の時だった。

以来、信心一筋に人生を開いた。37歳で理事長に就任し、2013年までの約30年間、指揮を執った。

現在も、後任のヒロシ・カタオカ理事長を支え、後継の人材育成に尽力している。

第1回地区総会

移住者の中には、日本で入会し、海を渡った学会員がいた。彼らはそれぞれの移住地で活動を開始していた。

1961年8月、パラグアイ地区が結成。第1回地区総会(同年10月)が行われたのは、ピラポ移住地のケンジ・ヤマモトさん(同副理事長)の自宅だった。当時、小学生だったヤマモトさんにとっても、忘れられない一日となる。

「30人ほどが、わが家に集まりました。これだけの同志が、ここにいると思うと、うれしかったです」

ヤマモトさんの父・クニオさん、母・ハルコさん夫妻は、山梨で八端織りの染色工場を営んでいたが、化学繊維に押され、工場をたたむことに。その頃、仕事仲間から折伏を受け、60年2月、一家で入会している。

ケンジ・ヤマモトさん

「当時、ラジオで『虹の国パラグアイ』などと移住の宣伝をしていました。でも、現実は『虹の国』とは、ほど遠い状況でした」(ケンジ・ヤマモトさん)

それでも、クニオさん夫妻は、揺るがなかった。“今いる場所が使命の舞台”と決め、この地にパラグアイ広布の礎を築いてきた。

ヤマモトさんはそんな父母の背中を見て育ち、同国の男子部長、青年部長等を歴任。副理事長として同志の激励に走りながら、この8年間で10世帯の個人折伏を実らせている。

移住から60年

フラム移住地のテツオ・アタギさんも、第1回地区総会に参加した。

愛媛で育ち、炭焼きで生計を立てていた。57年、家庭の悩みで入会。聖教新聞で信心を学んできた。59年、戦後の経済苦の中で、移住を決断した。

段ボールに聖教新聞を詰め込み、妻と2人の子を連れてパラグアイに渡った。

テツオ・アタギさん

アタギさんは毎日、入植者の家を片っ端から訪ね、仏法を語った。学会員と巡り合うと、抱き合い、固い握手を交わした。

ある時、空に懸かった美しい虹に目を奪われた。

「手を伸ばせば届きそうな、大きな虹でした。あの虹のように晴れ晴れと生きていく。そう決めました」

移住から60年。88歳の今、「こんなに、いい場所はないですよ」と感慨を込める。

息子のタカシさんは支部長、孫娘のジェシカさんは女子部部長として広布の道を歩む。

チャベスやフラム移住地のメンバーが活動するエンカルナシオン地区の座談会。パラグアイ広布の源流の地である(本年8月)

故郷を思う

マツタロウ・ナガサワさんは、アタギさんから折伏を受け、パラグアイで入会した。

ナガサワさんは59年10月、妻と5人の子どもと共に、盛岡からフラムに移住した。

長女のユウコ・クリタさん(同総合婦人部長)は語る。

「当時、私は13歳でした。家はない。友達もいない。空を見上げ、“故郷”を思うと、泣けて仕方ありませんでした」

2年後の61年、ナガサワさんは“幸せになれるならば”と一家で入会。愚直に、学会活動に励んできた。

「両親と一緒にランプを首に下げて、学会歌を歌いながら座談会や折伏に向かったことは、金の思い出です」(ユウコ・クリタさん)

こうした日本人移住者の献身的な努力によって、広布の水かさは着実に増していった。63年8月にはパラグアイ支部が結成された。

冬は必ず春に

一方で、その後のパラグアイ広布を見据えると、大きな課題があった。

隣国アルゼンチン広布が、首都ブエノスアイレス近郊に移住した日系人から始まったのに対して、パラグアイは、移住地に入植した日系人によって仏法が弘められた。

そのため、首都アスンシオンには、まだ広布の組織がなかった。

アスンシオン広布の開拓を担ったのがナガサワさん一家だった。

ユウコ・クリタさん

「わが家には、壮年部・婦人部・男子部・女子部の各部がそろっていたんです。父は土地を売り、一家でアスンシオン行きを決めました。当然、仕事のあてはありません。でも、『冬は必ず春となる』との御聖訓を胸に、皆で一つ一つ課題を乗り越えてきました」(ユウコ・クリタさん)

こうして移住地から350キロほど離れたアスンシオンの地にも、広布の灯がともされていったのである。

幸せになれる

66年3月、日本からの派遣幹部が2グループに分かれて、アスンシオンと、チャベス移住地などを訪問した。

当時、同国では100世帯ほどのメンバーが信心に励んでいた。

移住者の生活は、安定とはほど遠かった。

それでも、学会員は信心根本に現実の荒波に立ち向かっていた。

その様子は、小説『新・人間革命』第11巻「開墾」の章につづられている。

信仰とは「立ち上がる力」

「そうしたなかで生きる学会員にとって、信仰は『立ち上がる力』であり、困難に屈せぬ『勇気の源泉』であった。だから皆、必死になって、信心に励んだ。同志のなかからは、さまざまな体験が生まれた」

悪戦苦闘は、同志の信心を強くした。派遣幹部は、彼らの求道心を垣間見て、“まさに世界広布の時は来ているのだ”と感嘆した。

68年、ナガサワさんをはじめ当時のリーダーは、日本での夏季講習会に参加し、池田先生との出会いを刻んだ。

「父は、いつも『池田先生についていけば絶対に間違いない。必ず幸せになれる』と言っていました。“先生をお迎えしたい”――その思いは私たちの目標になりました」(ユウコ・クリタさん)

イグアスの滝

74年、池田先生は、ブラジルを訪問する予定であった。

この時、パラグアイ音楽隊は、先生の前で演奏し、パラグアイの同志の心意気を示したいと、ブラジルを目指した。

しかし、当時は軍事政権下で、学会に対する誤解もあり、ビザが発給されず、先生のブラジル行きはなくなった。パラグアイ音楽隊も、入国を許可されなかった。

それでも、ブラジル国境のイグアスの滝までは、バスで入ることができた。

イグアスの滝の前で演奏するパラグアイ音楽隊(1974年)

「よし、ここで演奏しよう! 自分たちの心は、池田先生に届くはずだ」

音楽隊は、イグアスの滝の轟音と競うかのように、演奏した。

そして皆、誓った。

「必ずや池田先生をパラグアイにお迎えしよう!」

|