|

どこまでも師弟共戦の心で

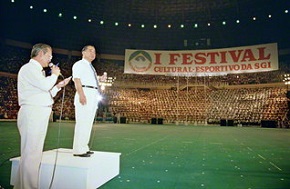

1984年2月25日、池田先生がブラジル大文化祭の公開リハーサルへ。場内を回った後、あいさつに立ち、求道の友をたたえた(サンパウロのイビラプエラ体育館で)

エ・ピケ、エ・ピケ、エ・ピケ、ピケ、ピケ。エ・オラ、エ・オラ……。

サンパウロ州立総合スポーツセンターのイビラプエラ体育館に、2万3000人の大歓声が轟いた。

1984年(昭和59年)2月25日の午後6時。ブラジル大文化祭の公開リハーサルに、池田先生が突如、姿を現したのである。

先生は手を振って、場内を1周。歓呼は瞬く間に会場全体へと広がった。しばらくすると、ブラジルSGIの愛唱歌「サウダソン・ア・センセイ(ようこそ、先生)」の大合唱が始まった。

〽先生!

あなたをブラジルに

迎えることができ

私たちの夢は

叶いました

…………

ありがとう 先生!

真心の花を捧げます

師匠と弟子の生命が結ばれた瞬間だった。合唱が終わると、先生はマイクを握った。

「広宣流布に進みゆく皆さん方を、日蓮大聖人は必ずや御賞讃され、御加護くださることは、絶対に間違いありません。私もまた、生命の続く限り、皆さん方を守りに守り抜いていくことを断言いたします」

66年以来、3度目となる先生のブラジル訪問。その実現に至る18年の間には、幾多のドラマがあった。

勝利の因に

さかのぼること10年前の74年3月、池田先生は世界平和文化祭などの諸行事に参加するため、サンパウロを訪問する予定だった。

しかし、当時のブラジルは軍事政権下にあり、学会への誤解も渦巻いていたことから、入国のビザが下りず、直前で訪問は中止に。先生は電話で現地のリーダーを励ました。

「辛いだろう。悲しいだろう。悔しいだろう……。しかし、これも、すべて御仏意だ。きっと、何か大きな意味があるはずだよ」

さらに言葉を継いだ。「勝った時に、成功した時に、未来の敗北と失敗の因をつくることもある。負けた、失敗したという時に、未来の永遠の大勝利の因をつくることもある。ブラジルは、今こそ立ち上がり、これを大発展、大飛躍の因にして、大前進を開始していくことだ。また、そうしていけるのが信心の一念なんだ」

ブラジルの同志は、学会の正義を示し、必ずや社会から称賛されるような時代をつくろうと誓い合った。

クラウジオ・ホーマン・マルトゥッシさん(参議会参議)も、その一人である。74年の文化祭では、ダンスに出演した。

「先生が座るはずだったイスを見つめながら、精いっぱい踊りました。この悔しさを絶対に勝利の因にしようと決意しました」

どんなに仕事で多忙を極めても、学会活動には一歩も引かなかった。一人また一人と対話し、次々と折伏を実らせた。

その後、総合方面の男子部長に就任。84年2月の大文化祭では、演出責任者を務めた。

「リハーサルで先生のお姿を見た時、“私は勝ちました!”と、心の中で叫びました。この原点が、私の力になっています」

6年前、脳梗塞を発症。多血症も見つかり、医師からは「最悪の場合、あと2年の命」と告げられた。だが、マルトゥッシさんは負けなかった。真剣に唱題に励む中で治療も奏功し、快方に向かう。

2014年には、総本部の広宣流布大誓堂での誓願勤行会に参加することができた。

「師を求め抜く時、不可能を可能にすることができると確信しました。師弟の誓いを貫き、前進の日々を歩んでいきます」

絶対に負けない

「私たちは今、最高に幸せです。喜びにあふれています。この喜びをサンバ、歌、ダンスに託します」

司会の弾む声で、ブラジル大文化祭の幕が開けた。1984年2月26日。会場のイビラプエラ体育館に、青年たちの熱と力がほとばしった。メイリ・ヒラノさん(婦人部長)も鼓笛隊の一員として、池田先生の前でフルートを奏でた。

4歳の時に母と共に入会。8歳から鼓笛隊に入り、信心の土台を築いた。

74年の文化祭には、鼓笛隊のポンポン隊として出演した。

「先生をブラジルにお迎えできず、悔し涙を流しました。この時、本物の味方をつくろうと誓ったんです」

小説『人間革命』を学びながら、会う人会う人に仏法を語った。その中で初めて友人を入会に導いた。

10年後、師との出会いを刻み、広布一筋の青春を走り抜いた。

2004年7月、ブラジル婦人部の代表として訪日。懇談会の折、先生は「オブリガード!(ありがとう!)」と言って、ヒラノさんたちのもとへ。手を差し出し、握手を交わしながら、婦人部の友に語った。

「私と一緒に前進しよう!」

ヒラノさんは、満面に笑みを浮かべる。

「婦人部のモットーは『どこまでも師弟不二で生き抜くこと』です。どんなに今、大変で苦しい状況にあっても、『師弟』でつながっている限り、私たちは絶対に負けません。たとえ先生にお会いできなくても、同じ心で戦えば、それは直接、先生につながっていることになるんです」

17年4月、ヒラノさんはブラジルの婦人部長に就いた。この2年の間で、5世帯の弘教を実らせている。

「私も壮年部だ」

1983年7月、池田先生が滞在する鹿児島・霧島の九州研修道場(当時)に、ブラジルの代表38人が駆け付けた。「私たちは先生にブラジル訪問をお願いするために、日本にやって来ました」と、ナオト・ヨシカワさん(最高指導会議副議長)は述懐する。

先生は一行を真心で迎え、共に記念撮影。求道の友を「ブラジル霧島会」として、互いに励まし合いながら進むように提案した。

懇談会の際、男子部長だったジュリオ・コウサカさん(同会議議長)が叫んだ。

「先生! ブラジルに来てください!」

すると先生は優しくうなずき、「近い将来、必ず行かせていただきます!」と。さらに38人全員を、自らの部屋に招き入れた。

「どんなに遠く離れていても、皆さんは愛する家族であり、兄弟です。最も信頼し、尊敬する同志です」

そして「わざわざ霧島まで来てくださったんだから」とピアノに向かった。

奏でたのは「厚田村」「熱原の三烈士」「荒城の月」の3曲。“なんと力強い調べなのか”――初めて聴く師匠のピアノ演奏に、ヨシカワさんの目から涙があふれ出した。

演奏が終わると、先生は「手が腫れているから、強く握らないでね」と言いながらも、全員と握手。小説『人間革命』を執筆し、メンバーと握手を交わし続けた先生の手は、真っ赤になっていた。

ヨシカワさんは振り返る。「そんな状況でも、先生はわざわざピアノを弾いてくださった。どこまでも弟子の勝利を願う師の慈愛に心が震えました」

帰国したヨシカワさんたちは、先生との出会いの喜びをメンバーに語った。“先生が来てくださる”との確信が皆の胸中にみなぎり、唱題の渦が大きく広がっていく。その一念のうねりは、状況を動かしていった。

84年2月、フィゲイレド大統領(当時)の招聘によって、先生の18年ぶりのブラジル訪問が実現したのだ。

ヨシカワさんには、もう一つ忘れられない思い出がある。

2005年1月、ブラジルの壮年部長として日本へ。協議会の折、先生が真っ先に向かったのは、婦人部のテーブルだった。

先生は「今の学会があるのは婦人部のおかげです。その次に青年部がいます。最後に、見えないところに壮年部がいます」と、ユーモアを交えて感謝を述べた。

その後、先生はヨシカワさんたちのテーブルへ。ヨシカワさんは意を決して「ブラジル壮年部は、たとえ見えないところにいても、ブラジル広宣流布の柱となっていきます」と抱負を語った。

すると、先生はにっこりとほほ笑み、ヨシカワさんの胸をトンとたたいて言った。

「私も壮年部だ。一緒に戦おう!」

ヨシカワさんは晴れやかな顔で語る。「先生は私に“戦う壮年部”の魂を打ち込んでくださいました。偉大な師匠をもった私たちは、最高の幸せ者です」

ブラジルに脈打つ“師弟共戦の心”は今、後継の若人に厳然と受け継がれている。

|