|

組織はリーダーの一念の投影

【御文】

大将軍をくしぬれば歩兵臆病なり

(御書1219ページ、乙御前御消息)

【通解】

大将軍が臆したならば、部下の兵も臆病になってしまう。

●小説の場面から

〈山本伸一は、会長就任3周年開幕にあたって、1962年(昭和37年)の5月、6月で、全国を巡り、同志と新出発を決意する〉

人を燃え上がらせるためには、まず、リーダーが自らの生命を完全燃焼させることだ。人を動かすには、自らが動き抜くことだ。御聖訓には「大将軍をくしぬれば歩兵臆病なり」と。組織といっても、リーダーの一念の投影である。

ゆえに、指導者は自らに問わねばならない。勝利への決定した心はあるか。強盛なる祈りはあるか。燃え上がる歓喜はあるか。そして、今日もわが行動に悔いはないか――と。それは、伸一が戸田城聖から教えられた将軍学でもあった。

伸一も、同志も、青葉の季節を力の限り走り抜き、五月二十七日には、東京体育館で本部幹部会が開催された。席上、発表された五月の弘教は十万八千余世帯であり、なんと、この「勝利の年」の年間目標であった二百七十万世帯を、わずか五カ月にして、悠々と突破してしまったのだ。電光石火の快進撃である。

(中略)

今、誰もが、広宣流布の潮がひたひたと満ち、精神の枯渇した日本の国を、潤しつつあることを実感していた。そして、それぞれが主役となって、社会の建設に携わる喜びと躍動をかみしめていたのである。

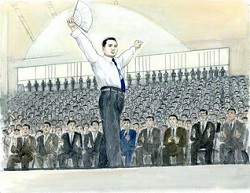

この日の幹部会で、伸一は、最後に「新世紀の歌」の指揮を執った。それは、広宣流布の大空への、勇壮なる飛翔の舞であった。(「加速」の章、239~240ページ)

広宣流布の道は信念の言論戦

【御文】

法を知り国を思うの志尤も賞せらる可きの処・邪法邪教の輩・讒奏讒言するの間久しく大忠を懐いて而も未だ微望を達せず

(御書183ページ、一昨日御書)

【通解】

仏法を知り、国を思う志は、もっとも賞されるべきところであるのに、邪法・邪教の輩が讒奏・讒言するので、久しい間、大忠を懐いていても、未だ小さな望みも達することができないでいるのである。

●小説の場面から

〈62年6月、山本伸一は、中国本部の地区部長会で、悪と戦う勇気を促す〉

「私たちは、日本の国をよくし、人びとを幸福にし、世界を平和にしようと、懸命に働いてきました。これほど、純粋で、清らかな、誠実な団体は、ほかにはないではありませんか。

その誠実な人間の集いである学会を、一部のマスコミなどが、暴力宗教であるとか、政治を牛耳り、日本を支配しようとしているとか、盛んに中傷、デマを流しています。そして、社会は、それを鵜呑みにして学会を排斥しようとする。讒言による学会への攻撃です。

ゆえに、広宣流布の道とは、見方によっては、讒言との戦いであるともいえます。讒言の包囲網を破り、仏法の、また学会の真実を知らしめ、賛同と共感を勝ち取る言論の戦いであり、人間性の戦いです。(中略)

どんなに荒唐無稽な噓であっても、真実を知らなければ、その噓がわからない。最初は、半信半疑であっても、やがて、そんなこともあるのかもしれないと、思うようになります。そして、何度も噓を聞くうちには、多分そうなのだろうと考えるようになり、やがて、噓が真実であるかのように、皆、思い込んでしまう。

『沈黙は金、雄弁は銀』という西洋の諺がありますが、黙っていればよいということではありません。(中略)言うべき時に、言うべきことも言わず、戦わないのは単なる臆病です」(「波浪」の章、256~257ページ)

ここにフォーカス/「学会は大変なことを始めた」

小説『新・人間革命』第6巻「加速」の章で触れられている、作家の故・杉浦明平氏は、『小説 渡辺崋山』や『ルネッサンス文学の研究』などの著者として知られていますが、貧困や差別から人々を解放しようと、さまざまな社会運動にも力を注ぎました。

氏は、戦後、郷里の愛知県渥美町(現・田原市)で、生活が困窮している人に援助の手を差し伸べるなど、努力を重ねます。しかし、それだけでは限界がありました。「まわりでいくらお膳立てし、金を与えても、結局、本人が自立できない」と、振り返っています。

どうすれば、民衆を苦悩から解放し、自立させることができるのか――模索していたときに、経済苦や病苦の中から敢然と立ち上がっていく学会員の姿を目の当たりにします。そして、庶民が社会変革の主体者として目覚めていく学会の運動に着目します。

氏は創価学会について、驚きと称賛をもって、こう語っています。

「学会の最大の業績は、社会の底辺にいる人達というか、庶民の力を引き出し、蘇生させたということです。じつは、それは私の大きな課題でもあったんです」

「学会は大変なことを始めたもんだ、学会にしてやられたっていう感じもしましたね」

半世紀超す執筆に思う

識者が語る/ボストン大学英文学部教授 アニータ・パターソン氏

●未来に対する“希望の証し”

アメリカ・ルネサンスを代表する思想家エマソンは、読書とは、深遠な精神との語らいであり、人生の未知なる領域を教えてくれるものである、と語っています。また、“文学とは、本質的に「対話」であり「会話」である”とも述べています。読書を通して、私たちは、他者の言葉を掘り下げていくことができます。

文学において小説は、詩などよりも広く親しまれています。池田会長は、『新・人間革命』というアーカイブ(公式文書)を通し、未来の世代への“記録”を残されました。ご自身の足跡を小説へと転換することによって、若い人たちにも読みやすくなっており、今後、さらに多くの人々の間で読み継がれていくことは素晴らしいことです。

日々の教育現場で、私が感じているのは、今の青年世代は、かなり幼い頃からテキスト(文章)や読書に影響を受けているということです。『新・人間革命』がもつ臨場感や鮮明な描写は、若者にとって池田会長の思想や足跡を内面化していく大きな手助けになるでしょう。

『新・人間革命』は、文学が社会に良い変革をもたらすという、池田会長の信念そのものでもあります。

歴史上、文学によって精神的変革が引き起こされてきた事例は、数多くあります。例えば、奴隷制をテーマにした作品である、作家ストウ夫人の『アンクル・トムの小屋』は、アメリカ社会の変革に多大な影響を及ぼしました。

『新・人間革命』は、池田会長の未来に対する“希望の証し”です。また、学会の三代会長の歴史的・社会的な事績を、将来、多くの人々が読み深め、共感していくであろうとの“確信の証し”でもあると思います。

池田会長が展開された平和・文化・教育運動が、異なる国々、文化圏に広がっていることは、注目に値します。その事実に、私自身、新たな人間主義の宣揚に貢献していこうと啓発を受けています。

たとえ、人種差別的なナショナリズム(民族主義、国家主義)、権威主義の高揚に直面したとしても、SGIの運動のような平和建設への扉は、必ず存在します。

SGIの“草の根の運動”は、21世紀の人類文明を築く上で、重大な役割を果たすでしょう。世界各地において、さまざまな形で社会の変革に取り組むSGIの皆さんは、時代の最先端を歩んでいると強く感じます。

|