| 第3巻 名場面編 2018年12月12日 |

|

広布の使命に生き抜け

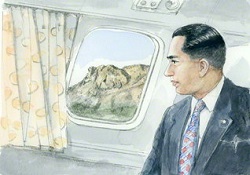

〈1961年1月28日、山本伸一はアジアへの平和旅の第一歩を香港にしるした。翌29日、次の訪問地・セイロン(スリランカ)に向かう出発間際まで、同志に励ましを送る〉

彼(山本伸一=編集部注)はメンバーに言った。

「まだ、香港にいるのは十数人の同志にすぎない。しかし、二、三十年もすれば、何万人もの同志が誕生するはずです。皆さんが、その歴史をつくるんです。

一生は夢のようなものです。一瞬にして消えてしまう、一滴の露のように、はかないものかもしれない。しかし、その一滴の水も、集まれば川となって大地を潤すことができる。どうせ同じ一生なら、広宣流布という最高の使命に生き抜き、わが栄光の人生を飾ることです。そして、社会を潤し、永遠の幸福の楽園を築いていこうではありませんか。

アメリカの同志も立ち上がりました。ブラジルの同志も立ち上がりました。今度は、香港の皆さんが、東洋の先駆けとして立ち上がる番です。私と一緒に戦いましょう!」

(中略)

やがて、飛行機は飛び立った。飛翔する機の窓に、そそり立つ褐色の岩肌の山が見えた。獅子山(ライオン・ロック)である。今、香港の天地に、師子の子らが目覚め立った。だが、その力は、まだ、あまりにも小さかった。

しかし、いつの日か香港は、新しき東洋の世紀を開く広布の大師子となることを、伸一は確信することができた。(「仏法西還」の章、79ページ~81ページ)

出でよ! 幾十万の山本伸一

〈61年2月4日、釈尊成道の地ブッダガヤで、「東洋広布」の石碑などを埋納する儀式を行う〉

月氏の天地に、朗々たる唱題の声が響き渡った。山本伸一は、東洋の民衆の平和と幸福を誓い念じながら、深い祈りを捧げた。埋納の儀式は、やがて、滞りなく終わった。

(中略)

今ここに、仏法西還の先駆けの金字塔が打ち立てられた。

伸一は、戸田城聖を思い浮かべた。彼の胸には、恩師のあの和歌がこだましていた。

雲の井に 月こそ見んと 願いてし

アジアの民に 日をぞ送らん

この歌さながらに、空には太陽が輝き、そびえ立つ大塔を照らし出していた。彼は、師・戸田城聖への東洋広布の誓願を果たす、第一歩を踏み出したのである。

アジアに広宣流布という真実の幸福と平和が訪れ、埋納した品々を掘り出す日がいつになるのかは、伸一にも測りかねた。しかし、それはひとえに彼の双肩にかかっていた。

“私はやる。断じてやる。私が道半ばに倒れるならば、わが分身たる青年に託す。出でよ! 幾万、幾十万の山本伸一よ”

月氏の太陽を仰ぎながら、彼は心で叫んだ。(「月氏」の章、161ページ~163ページ)

釈尊が「生命の法」を会得

いつしか、明け方近くになっていた。東の空に明けの明星が輝き始めた。

その瞬間であった。無数の光の矢が降り注ぐように、釈尊の英知は、不変の真理を鮮やかに照らしだした。彼は、胸に電撃が走るのを覚えた。体は感動に打ち震え、頰は紅潮し、目には涙があふれた。

“これだ、これだ!”

この刹那、この一瞬、釈尊は大悟を得た。遂に仏陀となったのだ。彼の生命の扉は、宇宙に開かれ、いっさいの迷いから解き放たれて、「生命の法」のうえを自在に遊戯している自身を感じた。この世に生を受けて、初めて味わう境地であった。

釈尊は知ったのだ。

――大宇宙も、時々刻々と、変化と生成のリズムを刻んでいる。人間もまた同じである。幼き人も、いつかは老い、やがて死に、また生まれる。いな、社会も、自然も、ひとときとして静止していることはない。

その流転しゆく万物万象は、必ず何かを縁として生じ、滅していく。何一つ単独では成り立たず、すべては、空間的にも、時間的にも、連関し合い、「縁りて起こる」のである。

そして、それぞれが互いに「因」となり、「果」となり、「縁」ともなり、しかも、それらを貫きゆく「生命の法」がある。

釈尊は、その不可思議な生命の実体を会得したのであった。彼は、自身が、今、体得した法によって、無限に人生を開きゆくことが確信できた。

(中略)

彼方には、朝靄を払い、まばゆい朝の太陽が昇ろうとしていた。それは、人類の幸福と平和の夜明けの暁光にほかならなかった。(「仏陀」の章、181ページ~183ページ)

発展の源泉は“励まし”に

ホテルには、戸田城聖が、生前、懇意にしていた実業家が宿泊していた。伸一もよく知っている人物であった。

夜更けて、この実業家が、伸一の部屋を訪ねて来た。二人の話題は、戸田の思い出になっていった。

「山本さん、戸田さんのすばらしいところは、学会を組織化したことではないだろうか。そうしなければ、学会はここまで発展しなかったと、私は思う。これからは組織の時代だ。組織があるところは伸びる」

伸一は言った。

「一面では確かにその通りかもしれませんが、それだけではないと思います。組織ならどこにでもあります。会社も、組合も、すべて組織です。そして、組織化すれば、うまくいくかといえば、逆の面もあります。組織は整えば整うほど硬直化しますし、官僚化していくものです。

(中略)

戸田先生の偉大さは、その組織を常に活性化させ、人間の温かい血を通わせ続けたことだと思います。具体的にいえば、会員一人ひとりへの励ましであり、指導です。

(中略)

苦悩をかかえて、死をも考えているような時に、激励され、信心によって立ち上がることができたという事実――これこそが学会の発展の源泉です。

同志が戸田先生を敬愛したのは、先生が会長であったからではありません。先生によって、人生を切り開くことができた、幸福になれたという体験と実感が、皆に深い尊敬の念をいだかせていたんです」(「平和の光」の章、264ページ~266ページ)

雛人形の思い出

母の芯の強さを物語る、こんな思い出がある。

――戦争末期のことだ。蒲田の糀谷にあった家が、空襲による類焼を防ぐために取り壊しが決まり、強制疎開させられることになった。やむなく、近くの親戚の家に一棟を建て増して、移ることにした。

家具も運び込み、明日から皆で生活を始めることになった時、空襲にあった。その家も焼夷弾の直撃を受け、全焼してしまった。かろうじて家から持ち出すことができたのは、長持一つだった。

翌朝、途方に暮れながら、皆で焼け跡を片付けた。生活に必要な物は、すべて灰になってしまった。ただ一つ残った長持に、家族は期待の目を向けた。

しかし、長持を開けると、皆、言葉を失ってしまった。中から出てきたのは雛人形であった。

その端に、申し訳なさそうに、一本のコウモリ傘が入っているだけであった。

長持を、燃え盛る火のなかから、必死になって運び出したのは、伸一と弟である。伸一は全身の力が抜けていく思いがした。

家族の誰もが、恨めしそうな顔で、虚ろな視線を雛人形に注いだ。

その時、母が言った。

「このお雛様が飾れるような家に、また、きっと住めるようになるよ……」

母も、がっかりしていたはずである。しかし、努めて明るく語る母の強さに励まされ、家族の誰もが、勇気が湧くのを覚えた。

焼け跡に一家の笑い声が響いた。

母の胸には、“負けるものか!”という、強い闘志が燃えていたにちがいない。(「平和の光」の章、292ページ~293ページ)

|