| 第2巻 御書編 2018年11月21日 |

|

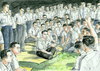

次代の世界は青年の双肩に 【御文】 詮ずるところは天もすて給え諸難にもあえ身命を期とせん (御書232ページ、開目抄) 【通解】 つまるところ、諸天善神も日蓮を見捨てるなら見捨てよ。諸難に遭うなら遭おう。身命をなげうっていくだけである。 ●小説の場面から 〈1960年5月3日、第3代会長に就任した山本伸一は、恩師の遺言である「300万世帯」の達成を目指して戦いを開始。同月10日に開催された男子部の幹部会で師子吼する〉 私はこの御聖訓を胸に、最後まで、諸君とともに戦い、諸君とともに苦しみ、諸君とともに悩み、そして広宣流布即世界の平和のために、一生を捧げてまいる決意でございます。 かつて、戸田城聖先生は、「青年は国の柱である」「青年は日本の眼目である」「青年は日本の大船である」と指導されましたが、日本の未来も、世界の未来も、青年の双肩にかかっている。 なかんずく、仏法という最高の生命哲理を持った諸君こそ、混迷する社会を開き、次代の世界を担う柱であると、強く確信するものであります。そして、新たな社会の建設のためには、一人ひとりが、科学、経済、教育、政治などあらゆる分野で、一流の人材に育っていかなくてはなりません。 また、狭い日本だけにとらわれるのではなく、広く世界に雄飛し、人類の幸福と平和のために貢献していくことが、諸君の使命であります。 (中略) 私は、皆さん方を、心から信頼しております。もしも、私が倒れることがあったならば、青年部の皆さんが、私の意志を継いで、広宣流布に邁進していっていただきたいと思います。 “喜び勇む”一念が福運の源泉 【御文】 仏の名を唱へ経巻をよみ華をちらし香をひねるまでも皆我が一念に納めたる功徳善根なりと信心を取るべきなり (御書383ページ、一生成仏抄)

仏の名号を唱え経文を読み、華を散らし香をひねるに至るまでも、全て自分の一念に納まった功徳善根であると信心を取るべきである。 ●小説の場面から 〈1960年7月、男子部の人材グループ「水滸会」の野外研修が千葉の犬吠埼で開催された。質問会で、この御文を実践のうえで、どう拝すべきかと問う青年に、伸一が答える〉 この御聖訓は、御本尊にお仕えする姿勢、また、いっさいの広布の活動への一念の在り方を説かれたものです。 結論していえば、広宣流布につながることは、すべて大功徳、大福運を積んでいくことになるのだと確信していくことです。 そこには、当然、喜びと感謝があります。不平不満や文句など出るわけがない。 私もその思いで信心をしてきました。どんなに苦しく、大変な課題も、喜び勇んで挑戦してきました。 戸田先生のもとで、広布のために必要とあれば、仕事をやり繰りし、どこへでも飛んで行きました。交通費が工面できなければ、歩いてでも行くつもりでした。それが今日の私の功徳、福運の源泉であると思っています。 たとえば、広布のために、遠く離れた極暑や極寒の地で、生涯、暮らさなければならないとなった時に、喜び勇んで行けるかどうかです。その精神と実践がなければ、広宣流布という未聞の大偉業を成し遂げることなど、できるわけがありません。 そして、その厳然たる信心のなかに、三世永遠の大功徳、大福運を積む道があるのです。 (「錬磨」の章、128~129ページ) ここにフォーカス/「当起遠迎、当如敬仏」の実践 「錬磨」の章に、法華経の普賢品に説かれる「当起遠迎、当如敬仏」との言葉が登場します。「当に起って遠く迎うべきこと、当に仏を敬うが如くすべし」と読みます。 日蓮大聖人は、これを「最上第一の相伝」(御書781ページ)と仰せです。この法華経の八字の精神は、「広布に生き抜く同志を、仏のごとく敬い、大切にする」ことにあります。 『新・人間革命』を繙くと、山本伸一が常に同志を敬い、皆のことを考え、行動していることが分かります。2巻でも随所に、その光景が描かれています。 「先駆」の章で、沖縄を初訪問した伸一は、支部結成大会の祝賀の集いで、苦労を重ねてきた同志を心からねぎらおうと、「黒田節」を舞います。「先生、もっと踊ってください」との声に、「踊りましょう。皆さんが喜んでくれるなら」と、さらに舞い続けます。 「民衆の旗」の章では、大分支部の結成大会終了後、伸一が役員の青年たちを激励するシーンがあります。朝から場外などで整理にあたっていたメンバーでした。伸一は、感謝の思いを込めて励まし、“十年後を目指して”と未来への指針を示しました。 いついかなる時も、同志の幸福を祈り、仏に尽くす思いで、誠実に、全力で励ましを送る。この伸一の行動こそ、私たちが受け継がなければならない「学会の魂」です。 私の読後感 識者が語る ●人生の価値を教える一書 かつて私は、ナイロビ大学からの交換教員として、創価大学に赴任しました。 そして、尊敬する池田先生と初めてお会いすることができ、さらに光栄にも「世界の文学」を巡って語り合う機会にも恵まれたのです。 驚いたのは、先生がアフリカやアフリカ文学について、よくご存じだったことでした。 対談の中で、私が強く訴えたことがあります。それは――『新・人間革命』は「世界の十大小説」の一つである。20世紀から21世紀にかけて、失われる恐れのある人間主義の真髄を、文学に回復することに成功した――ということです。 日本に滞在中、私は先生の書籍を何冊も読みました。その中で、特に感銘を受けたのが『新・人間革命』でした。 とても素晴らしい小説で、人間の価値を教えてくれる、深い慈愛に満ちた一書であると感じました。この本を繙けば、世界中の誰もが、自分と登場人物を重ねながら、人生の価値を高めていくことができるからです。 日本にいた半年間、先生は私に真心の伝言を何度も寄せてくださいました。本には作家の人間性が表れますが、この小説は私が知っている先生の温かな人間性を思い出させてくれます。 第1巻の「慈光」の章には、「二十一世紀は、必ずアフリカの世紀になる」と宣言された場面が描かれています。やはり先生は、アフリカの心を、アフリカ人以上に知っている人であると、改めて感動を覚えました。 文学を専門とする私は、世界の長編小説などから多くのことを学んできました。 文学の根本的な使命は「人間を一つにすること」でありましょう。良い本を読めば、世界が広がります。幸福や平和の意味を深めることができ、相手の立場に立って物事を考えられるようになります。 今、アフリカを含む世界の各地で起きている紛争も、相互理解が進まず、歩み寄りができないことに起因しています。その意味で、文学が果たすべき役割は大きいと思います。 わが国でも、若い世代の活字離れが指摘されていますが、未来は青年に懸かっています。限りある時間を有効に使い、価値ある人生を歩んでもらいたい。 “人間としてどう生きるか”というメッセージを発信してこられた小説の完結に心から敬意を表し、これからも先生の著作を読み続けたいと願っています。 Henry Indangasi 1947年、ケニア生まれ。ケニア作家協会会長。ナイロビ大学教授。池田先生との語らいは、対談集『世界の文学を語る』(潮出版社)に収録されている。 |