| 第2巻 基礎資料編 2018年11月7日 |

|

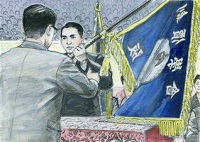

山本伸一は1960年5月3日、第3代会長に就任すると、恩師・戸田城聖の遺言である300万世帯の達成を4年後の七回忌までの目標として、新たなスタートを切る。 5月8日には、全国に先駆けて関西総支部幹部会へ。新支部長たちに励ましの言葉を掛けながら支部旗を手渡す。それまで8支部だった関西は、18支部へと陣容を拡大した。 東京に戻った伸一は、9日に女子部幹部会に出席。活動の柱は「座談会」と「教学」であることを訴える。10日の男子部の幹部会でも、「青年の手で座談会を大成功させていこう」と指導。青年部に先駆けの活躍を期して万感の激励を送っていった。 日蓮大聖人の「立正安国論」上書から、ちょうど700年になる7月16日。伸一は、アメリカの施政権下にあった沖縄を初訪問する。翌日、沖縄支部の結成大会に出席。学会のめざす広宣流布とは、この世から「悲惨」の二字をなくし、世界の平和を実現するものであることを訴える。 伸一は沖縄戦の戦跡を訪ね、戸田の伝記ともいうべき小説の筆を起こすのは、沖縄の天地が最もふさわしいのではないかと思う。 「錬磨」の章 伸一は、7月22日、第2回婦人部大会に出席。「信心は行き詰まりとの永遠の闘争」との戸田の言葉を通し、勇敢に人生行路を開いていただきたいと訴えた。 伸一は、夏から秋にかけて青年たちの本格的な育成を開始する。7月30日には、千葉県の犬吠埼で行われた男子部の人材育成グループ「水滸会」の野外研修へ。彼は、この研修を、広布を担い立つ旅立ちの集いにしようと考えていた。しかし、その決意も情熱も感じられない参加者の姿を見て、厳しく指導。創価学会の中核として立つべき「水滸会」の自覚を促した。翌日は、女子部の「華陽会」の野外研修が行われている千葉県の富津の海岸へ。一緒にドッジボールに汗を流すなど、メンバーと金の思い出を刻む。 伝統の夏季講習会では「日興遺誡置文」を講義する。 この夏、伸一は、地方指導のほか、各地で行われた青年部の体育大会などに出席。9月に東京の国立競技場で開催された第3回全国体育大会「若人の祭典」では、恩師から受け継いだ広宣流布の“魂のバトン”を託すのは青年部であると語る。 10月25日に北・南米の旅から帰国後、伸一は千葉、前橋の支部結成大会へ。千葉では、戦後の食糧難の時代に幕張へ買い出しに来て、農家の婦人が親切にしてくれたことを回顧する。11月6日には、横浜での第9回男子部総会へ。 さらに、支部結成大会の旅は沼津、甲府、松本、長野、富山、金沢へと続く。沼津では、支部長の妻に丁重にあいさつし、家族への配慮の大切さを自らの振る舞いで示す。松本から長野までの列車内では、女子部のリーダーの、事業に失敗したという父親と懇談し、激励する。長野では、旅館で支部幹部と懇談。学歴がないことを不安に思う男子部のリーダーに「自分らしく、自分のいる場所で頑張ることです」と語り、自ら「田原坂」を歌って励ます。 新設された各支部の幹部たちは、伸一の行動を通して「同志を、会員を守り、励ます」リーダーのあり方を学んでいった。 11月18日には、初代会長・牧口常三郎の十七回忌法要に参列。「信教の自由」という信念を貫いて獄死した先師をしのび、牧口を永遠に世界に顕彰しようと誓いの炎を燃やす。 「民衆の旗」の章 11月20日、第8回女子部総会に出席した伸一は、戸田の「女子部は幸福になりなさい」との指導を引き、広宣流布という真実の幸福の道を歩み抜くよう訴える。 11月下旬、東北各地の支部結成大会へ。山形、南秋田、岩手の大会に相次いで出席し、学会は「会員第一」「民衆根本」であることを強調する。帰京後は、第2回学生祭へ。「仏法」と「世界のさまざまな思想」の関係性に言及する。 12月に入っても、伸一の激闘は続く。4日は大分支部の結成大会に出席。場外で献身していた役員の青年たちに、10年後をめざしての前進を望む。5日は関西3総支部結成大会、6日は徳島支部の結成大会、7日は岡山での中国本部の落成式に臨む。 その後も、明年度の諸活動の検討など、一年の総仕上げに全力を注ぎ、年末のある夜、久方ぶりに、つかの間の家族だんらんを過ごす。 会長就任以来、片時の休みもなく走り続け、学会の総世帯は170万世帯を上回り、124支部の陣容に。伸一は“民衆の旗”を掲げ、勝利を誓い、決戦の第2幕に躍り出ようとしていた。 |