| 第1巻 御書編 2018年10月24日 |

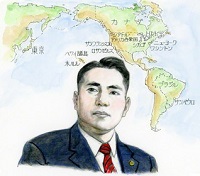

幸の大光を世界へ 【御文】 法華経の大白法の日本国並びに一閻浮提に広宣流布せん事も疑うべからざるか (御書265ページ、撰時抄) 【通解】 法華経の大白法が、日本の国並びに一閻浮提(全世界)に広宣流布することも、疑いないことではないか。 ●小説の場面から 〈1960年10月2日、山本伸一は初の海外訪問へ。機中、「世界に征くんだ」との恩師の遺言や、激化する東西冷戦などの国際情勢に思いをはせ、自身の使命をかみ締める〉 伸一は思った。 “日蓮大聖人は、人類の苦悩をわが苦とされ、立正安国の旗を掲げて立たれた。 まさに幸福と平和への軌道の法則を示されたのである。 そして、「法華経の大白法の日本国並びに一閻浮提に広宣流布せん事も疑うべからざるか」と、世界の広宣流布を予言され、その実現を後世の弟子たちに託された。 今、その時が来たのだ” この世に生を受けて三十二年――世界広布を生涯の使命とし、その大業の扉を今、自らの手で開きゆくことを思うと、伸一の心は躍った。 日蓮仏法は、一切衆生が、等しく仏性を具え、一念三千の当体であることを明かしている。 また、人間を拘束する、すべての鉄鎖を解き放つ方途を示している。 まさに、人間の「尊厳」と「平等」と「自由」を打ち立てた、この日蓮大聖人の仏法こそ、二十一世紀の未来を照らし、世界に普遍なる幸の大光を放つ、全人類の平和のための世界宗教にほかならない。(「旭日」の章、15~16ページ) 限りある時間との戦い 【御文】 命限り有り惜む可からず遂に願う可きは仏国也 (御書955ページ、富木入道殿御返事) 【通解】 命は限りあるものである。これを惜しんではならない。ついに願うべきは仏国土である。 ●小説の場面から 〈海外平和旅の3番目の訪問都市・シアトルで、伸一の体調は悪化。病魔と闘いながら行程を進め、シアトルの名所・ワシントン湖に立ち寄る〉 湖面の彼方に、山々が雨で淡く霞み、黄や赤に染まった森の木々が水彩画のように見えた。 「本当にきれい! まるで絵のようね……。でも、この美しい葉も、すぐに散ってしまうと思うと、無常を感じるわね」 しんみりした口調で、清原かつが言った。 伸一はそれに笑顔で応え、静かに語った。 「鮮やかな紅葉は、木々の葉が、限りある命の時間のなかで、自分を精いっぱいに燃やして生きようとする姿なのかもしれないね……。 すべては無常だ。人間も生老病死を避けることはできない。 だからこそ、常住の法のもとに、一瞬一瞬を、色鮮やかに燃焼させながら、自らの使命に生き抜く以外にない。人生は、限りある時間との戦いなんだ。 それゆえに、日蓮大聖人も『命限り有り惜む可からず遂に願う可きは仏国也』と明確に仰せになっている。 今の私にほしいのは、その使命を果たすための時間なんだ……」 最後の言葉には、伸一の切実な思いが込められていた。しかし、その深い心を汲み取る人はいなかった。 色づく錦秋の木々にも増して、伸一の心には、広宣流布への誓いが、鮮やかな紅の炎となって燃え盛っていた。 「新世界」の章では、山本伸一がアメリカの日系の同志に、①市民権を取得し、良き市民に②自動車の運転免許の取得③英語の習得――を提案する場面が描かれています。 この三つの指針の意義について、米国の宗教史学者リチャード・シーガー博士は、こう述べています。 「日系社会に閉じこもりがちだった他の仏教団体の中にあって、アメリカ社会に開いた活動を会員に促したことは、仏教のグローバル化の第一歩を印す貴重な事跡であったといえる」 伸一が示した三指針は、「今いる場所に根を張る」ことの大切さを訴えたものといえます。地域を愛し、地域と共に生きる。ここに、学会が世界宗教として飛翔する第一歩がありました。 「地域広布」即「世界広布」です。三指針の精神性は、世界広布の未来を照らす不滅の輝きを放っています。 私の読後感 識者が語る/ ●後世に伝わる永遠の名作 『新・人間革命』の完結を、心よりお祝い申し上げます。 池田先生のペンの闘争は、例えて言うならば、エベレストの頂上を目指し、一歩また一歩と登っていくようなものでしょう。そこには嵐もある。吹雪もある。それでも、ただ平和のため、文化のため、戦いを続けてこられた。どれほどの心労を尽くしてこられたことでしょう。想像を絶します。 ベートーベンの「第九」は、誰もが知る不朽の名曲です。『新・人間革命』もまた、時代から時代へと伝わる永遠の名作であると信じて疑いません。 これまで、先生の数々の著作を読んできました。『新・人間革命』からも多くのことを学んできました。 今、世界は分断の様相を呈しています。だからこそ、私たちは「平和ほど、尊きものはない」で始まる冒頭の一節を、何度も繰り返して読み、そこに込められた先生の思いに、自らの行動を通して迫っていかなければなりません。 『新・人間革命』は今、多くの言語に翻訳されています。いずれ、世界中で繙かれる時が来るでしょう。そして、幾多の人々が自身の人間革命に立ち上がるに違いありません。 『新・人間革命』第1巻「開拓者」の章には、先生のブラジル初訪問のことが記されています。その歴史は、ブラジルSGIのみならず、ブラジルという国家においても重要な意義があります。なぜなら、自身の生活に苦悩していた人たちが、ブラジルの平和、社会の繁栄のために立ち上がったからです。 先生は『新・人間革命』第28巻「広宣譜」の章で、「平和・希望・確信・勇気に満ちた学会歌は“私の心の歌”です」との私の言葉を引用してくださいました。それは“音楽を通して、新たな人間主義の時代を築いてほしい”との私に対するご期待であるように感じてなりませんでした。 これからも、音楽を通して、世界の人々の心を結んでいきたい。SGIの皆さまと手を携えながら。

|