|

師弟不二

師弟不二とは、師の心をわが心として生きることであり、いつ、いかなる時も、己心に厳として師匠がいることから始まる。いくら“師弟の道”を叫んでいても、自分の心に師匠がいなければ、もはや、仏法ではない。

師匠を、“自分の心の外にいる存在”ととらえれば、師の振る舞いも、指導も、自身の内面的な規範とはならない。そして、師匠が自分をどう見ているかという、師の“目”や“評価”が行動の基準となってしまう。そうなると、“師匠が厳しく言うから頑張るが、折あらば手を抜こう”という要領主義に堕していくことになりかねない。そこには、自己の信心の深化もなければ、人間革命もない。

もしも、幹部がそうなってしまえば、仏法の精神は消え失せ、清浄なる信仰の世界も、利害や打算の世法の世界になってしまう。己心に、師弟不二の大道を確立するなかにこそ、令法久住がある。

(第25巻「人材城」の章、332ページ)

勇気

「大聖人は、『軍には大将軍を魂とす大将軍をくしぬれば歩兵臆病なり』(御書1219ページ)と仰せであります。この七百万世帯は、皆さんが大将軍となって、勇気をもって戦い抜いた証であります。

大聖人も、また、牧口先生、戸田先生も、この壮挙を喜ばれ、諸手をあげて、ご賞讃くださることは間違いありません。

勇気は、希望を呼び、力を湧かせます。勇気こそ、自分の殻を破り、わが境涯を高めゆく原動力であります。

大将軍の皆さん! 遂に、新しき建設の幕は開かれ、創価の勇者の陣列は整いました。新時代が到来しました。わが胸中に、いや増して勇気の太陽を輝かせながら、いよいよ、歴史の大舞台に躍り出ようではありませんか!」

大勝利の師子吼がこだました。

(第13巻「楽土」の章、391~392ページ)

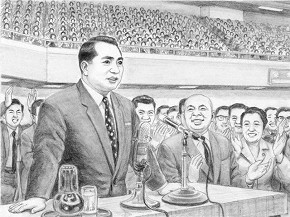

日本武道館で行われた2月度本部幹部会で指導する山本伸一

油断

「千日の功名一時に亡ぶ」との格言がある。千日もの間、努力に努力を重ね、手柄を立て、名をあげたとしても、わずかな失敗から、あっけなく身を滅ぼしてしまうことをいう。

それまで、いかに頑張り抜いてきても、ちょっとした油断から、すべてが水の泡となった例は、枚挙にいとまがない。何事においても、最後の最後まで気を緩めることなく、日々、自らを厳しく戒め、挑戦し続けていく人こそが、真の勝利者となるのだ。

伸一は、厳しい口調で語り始めた。

「失敗の原因は、いろいろあるだろうが、その本質は、慢心なんだ。(中略)

“これまで失敗がないから、大丈夫なんだ”と高を括り、手抜きをするようになる。つまり、そこには、慢心が潜んでいるんだ」

(第12巻「愛郷」の章、154ページ)

立正安国

「日蓮大聖人の仰せは“安国”を実現するためには、根底に“立正”がなくてはならないということであります。

“立正”とは正法を立てることであり、生命の尊厳を説く仏法の生命哲学をもってする、未曾有の宗教革命のことです。この宗教革命によってこそ、各人の人間革命が可能になる。これは、個人の内面を対象としており、信仰の次元の問題です。

“安国”とは社会の繁栄であり、民衆の幸福、世界の平和であります。“立正”が宗教の次元であるのに対して、“安国”は社会の次元であります。

そして、“安国”の直接的に拠って立つ理念とは、『生命の尊厳』であり、『人間性の尊重』『平和主義』の原理であるといえます。これらは人間の生存の本質から発するものであり、宗教、人種、民族、イデオロギーを超えて、人類が渇望する普遍の理念であります。その実現をめざすものが“人間主義”であり、ここが、すべての出発点であります」

(第14巻「大河」の章、303ページ)

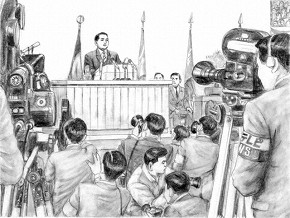

東京・両国の日大講堂で行われた第33回本部総会で、講演する山本伸一とテレビ・新聞の報道陣

変毒為薬

「全生命を注ぐ思いで、皆さんを励ましてほしい。信心をしていたご家族を亡くされた人もいるでしょう。そうした方々には、こう伝えてください。

――すべては壊れても、生命に積んだ福徳は、永遠に壊されることはありません。一遍でも題目を唱えたならば、成仏できるのが大聖人の仏法です。亡くなられた同志は、今世で宿命を転換し、来世も御本尊のもとに生まれ、幸せになれることは間違いありません。

また、『変毒為薬』とあるように、信心によって、毒を変じて薬にすることができる。大聖人は『大悪をこれば大善きたる』(御書1300ページ)と仰せです。

今は、どんなに苦しくとも、必ず幸せになれることを確信してください。いや、必ずなってください。強い心で、強い生命で、見事に再起されるよう祈り待っています」

(第30巻<下>「誓願」の章、393~394ページ)

女性の力

「明二〇〇一年(平成十三年)から、二〇五〇年へ、いよいよ、第二の『七つの鐘』がスタートします!」

伸一は、新しい「七つの鐘」の構想に言及し、民衆のスクラムで、二十一世紀を断じて「人道と平和の世紀」にと呼びかけた。

また、世界で、女性リーダーの活躍が目覚ましいことを紹介した。

「今、時代は、音をたてて変わっている。社会でも、団体でも、これからは女性を尊重し、女性を大切にしたところが栄えていく。

大聖人は『女子は門をひらく』(御書1566ページ)と仰せです。広宣流布の永遠の前進にあって、『福徳の門』を開き、『希望の門』を開き、『常勝の門』を開くのは、女性です。なかんずく女子部です」

麗しき婦女一体の対話の拡大、励ましの拡大は、二十一世紀の新たな力となった。

(第30巻<下>「誓願」の章、430~431ページ)

関西代表幹部会、関西女性総会の意義を込めて開催された本部幹部会(大阪・豊中市の関西戸田記念講堂で)

山本伸一と各方面の友

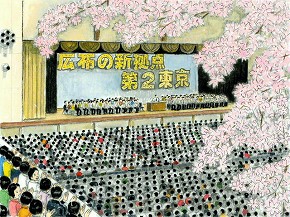

第2総東京

創価大学の体育館で第2東京本部の幹部会が開催された(1973年3月31日)。席上、伸一は「自身の心を折伏せよ」と訴えた

<1973年(昭和48年)、山本伸一は第2東京本部(現在の第2総東京)の組織強化に力を注ぐ>

壁を破るには、腹を決めることだ。断じて成し遂げてみせると、一念を定め、御本尊に誓願の題目を唱え抜くのだ。そして、勇猛果敢に行動せよ。走りだせば加速度がつく。勢いを増す。

伸一の第二東京本部への期待は、あまりにも大きかった。

人口の流動状況などからみても、将来、第二東京本部は、八王子や立川などを中心に、東京の新拠点となっていかなければならない。いや、都区内とともに、日本の中心、世界の教育と文化の中心となっていく地域であると伸一は考えていた。

(第17巻「本陣」の章、92ページ)

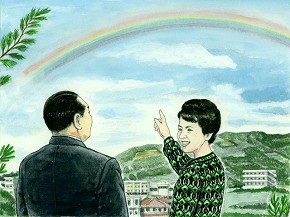

沖縄

1974年2月、伸一は沖縄指導へ。名護では大きな虹が懸かり、「和やかに/天に虹舞い/友も舞う」と句を詠んだ

〈1974年(昭和49年)2月、山本伸一は、本土復帰後初となる沖縄指導に赴いた〉

「沖縄が、広宣流布の大空に、本格的に飛翔する条件は、すべて整った。その操縦桿を握るのは皆さんです。

したがって、人を頼るのではなく、皆さんが会長の私と同じ決意、同じ自覚に立ち、全責任をもって活動を推進していかなければならない。

つまり、新しき時代とは『弟子が立つ時』であり、弟子が勝利の実証を示す時代なんです。(中略)

どんなに闇が深かろうが、嵐が吹き荒れようが、心に虹をいだいて、晴れやかに、威風堂々と前進していっていただきたい」

(第19巻「虹の舞」の章、102~103ページ)

|