|

一念

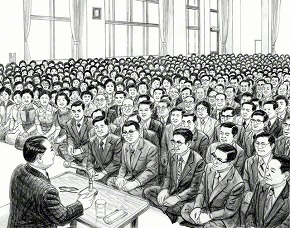

学会本部の師弟会館で行われた新年勤行会に出席した山本伸一は、あいさつのなかで、法華経寿量品の「毎自作是念」(毎に自ら是の念を作す)について言及した。

「『毎自作是念』とは、一言すれば、常に心の奥底にある一念といえます。

仏の『毎自作是念』は一切衆生の成仏にあります。仏は、すべての人びとを幸福にすることを、常に念じ、考えておられる。

私どもも、奥底の一念に、常に何があるのか、何を思い、願い、祈っているのかが大事になるんです。そこに、自分の境涯が如実に現れます。

御本仏・日蓮大聖人の久遠の弟子である私たちは、大聖人の大願である広宣流布を、全民衆の幸せを、わが一念とし、わが使命と定めようではありませんか。

そして、日々、久遠の誓いに立ち返り、広布を願い、祈り、行動する一人ひとりであってください」

(第26巻「法旗」の章、113~114ページ)

希望

前進の活力は、希望から生まれる。希望の虹は、歓喜ある心に広がる。

山本伸一は、学会が「人材育成の年」と定めた一九七九年(昭和五十四年)元日付の「聖教新聞」に、「希望の暁鐘」と題する一文を寄稿した。

「御書にいわく『所謂南無妙法蓮華経は歓喜の中の大歓喜なり』(788ページ)と。またいわく『歓喜とは善悪共に歓喜なり』(735ページ)。またいわく『歓喜踊躍』(722ページ)と。

すなわち、苦しみや悲しみさえ、希望と喜びに変えゆくのが、仏法の偉大な功力なのであります。

苦楽は所詮一如であり、むしろ苦難の中にこそ希望と歓喜を見いだしていける人が、厳たる人生の勝利者なのであります」(中略)

伸一は、その清新の出発にあたり、強盛なる信心の力によって、無限の「希望」と「歓喜」とを胸中にみなぎらせ、不撓不屈の大前進を開始するよう呼びかけたのである。

(第29巻「清新」の章、235~236ページ)

創価文化会館を照らす初日の出と山本伸一

スピード

「学会の勝利の源泉はスピードにあった。

日蓮大聖人も、門下が病気であると聞かれれば、すぐに手紙を出して励まされている。大聖人の御振る舞いは、常に、極めて迅速であられた。

ましてや現代は、スピードの時代である。だから、私も同志から報告を聞いたら、すぐに反応し、激励するように努力している。

たとえば、本部に会員の皆さんが報告に来られる。私は、伝言を託すなど、すぐになんらかの行動を起こしてきた。これがリーダーの鉄則です。

この迅速な反応、行動がある限り、学会は発展していくし、君たちも、そうすることによって、成長することができる。

それがなくなれば、みんなは不安になるし、やがて不満を感じるようになってしまうものです。(中略)

いつも真っ先に立ち上がるのが青年部ではないか」

(第5巻「勝利」の章、261~262ページ)

激励

「時には、共に涙し、共に御書を拝し、共に祈り、粘り強く激励の対話を重ね抜いてきました。そのなかで、多くの方々が信心で立ち上がり、苦悩を克服してきたんです。

友を励ましてきた人は、苦悩を分かち合った分だけ、喜びも分かち合い、信心の確信も増し、大きな功徳を実感しています。

一方、励まされた人にとって、最も苦しかった時に、同苦して自分を激励・指導してくれた同志の存在は、無二の友であり、終生、大恩の人となっています。

人間にとって今生の最高最大の財産は、どれだけの人と苦労を共にして励まし、信心を奮い立たせてきたかという体験なんです。

したがって、何人もの、いや、何十人、何百人もの人から、『私は、一緒に悩み、祈ってくれたあの人のことを、生涯、忘れない』『あの人がいたから、今の私の幸せがある』と言われる人になることです」

(第27巻「求道」の章、358ページ)

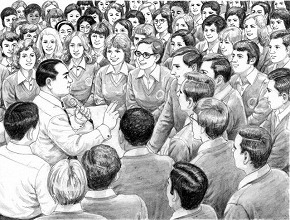

宮城県幹部会で指導する山本伸一(1978年5月)

創意工夫

どんなに多忙でも、人を励まそうという強い一念があれば、さまざまな工夫が生まれる。

伸一は、会合に出席しても、指導する時間があまり取れない時には、懸命に学会歌の指揮を執り、激励したこともあった。

全精魂を注いで、皆と万歳を三唱して、励ましたこともある。

また、記念撮影をして、共戦の誓いをとどめることもあれば、生命と生命を結ぶ思いで、一人ひとりと握手を交わすこともあった。

さらに、歌や句を詠んで贈ったり、激励の伝言を託すこともあった。

それは、“今を逃したら、もう、励ます機会はないかもしれない。最愛の同志を、あの人を、この人を、断じて励ますのだ!”という、伸一の一念の発露であった。

心という泉が、必死さ、懸命さに満たされていれば、創意工夫の清冽なる水は、ほとばしり続ける。

(第24巻「灯台」の章、352ページ)

慈悲

伸一は、この「健康」「青春」「福運」「知性」「情熱」「信念」「勝利」の七項目を人間革命の指標として示したあと、さらに、これらを包括し、仏法者の規範として確立されなければならないものこそ、「慈悲」であると訴えた。

伸一は、慈悲について戸田城聖の指導を通して論じ、「私たち凡夫の場合は、勇気をもって行動することが慈悲に変わるのである」と力説。

そして、慈悲と勇気の実践である広宣流布に生き抜くことの大切さ、尊さを訴えたのである。(中略)

「たとえ、名誉や財産があろうとなかろうと、真実の法をもって、人のため、社会のために尽くす人こそ、真実の“尊貴の人”であり、その人の生命は菩薩であります。

最も苦しんでいる人に救済の手を差し伸べ、蘇生させてきた団体が創価学会です。また、そのために命をなげうってきたのが、三代の会長なのであります」

(第19巻「陽光」の章、231ページ)

山本伸一は米国サンタモニカで青年部の友を励ました(1974年4月)

山本伸一と各方面の友

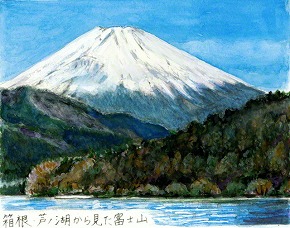

東海道

箱根・芦ノ湖から富士山を望む。堂々たる日本一の富士のごとく、東海道の同志は不動の信心を貫く

〈1979年(昭和54年)4月24日、山本伸一は会長を辞任。26日、静岡研修道場を訪れ、“大楠公”をピアノで奏でた〉

ひたすら弟子の成長を願い、一心に、時に力強く、魂を込めた演奏が続いた。

“立てよ! わが弟子よ、わが同志よ。勇み進め! 君たちこそが伸一なれば!”

(第30巻〈上〉「大山」の章、108ページ)

〈5月5日、伸一は神奈川文化会館で、誓いを込めた書を認めた〉

「正義」――その右下には、「われ一人正義の旗持つ也」と記した。(中略)

“私は断じて戦う。たった一人になっても。師弟不二の心で断固として勝利してみせる。

正義とは、どこまでも広宣流布の大道を進み抜くことだ!”

(同章、122ページ)

信越

山本伸一は、若き日から深く心に刻み、暗唱してきた、アメリカの民衆詩人ホイットマンの詩の一節を信越の友に贈った

〈1978年(昭和53年)2月、山本伸一は、立川文化会館に集った信越男子部に指導した〉

「当面の課題、戦いに、全力でぶつかり、今を勝つことです。

それによって、自分の苦悩を一つ一つ乗り越え、自身の境涯を開いていくことができる。

すべての広宣流布の活動は、自分が幸福になり、人生に勝利するためにある。(中略)

時は決して待ってはくれない。今、立つんです。

最後に、もう一度、あのホイットマンの詩の一節を読み上げたい。

『さあ、出発しよう! 悪戦苦闘をつき抜けて!

決められた決勝点は取り消すことができないのだ』」

(第26巻「奮迅」の章、378~379ページ)

|