|

祈り

「試練に次ぐ試練、涙また涙というのが、現実の社会といえます。そのなかで人生に勝利していくには、唱題しかありません。信心強き人とは、何があっても“題目を唱えよう”と、御本尊に向かえる人です。その持続の一念が強ければ強いほど、磁石が鉄を吸い寄せるように福運がついていきます」(中略)

「次に、御本尊の力を実感していくうえでも、祈念は具体的でなければならないということです。また、日々、唱題の目標を決めて、挑戦していくこともいいでしょう。

祈りは必ず叶います。すると、それが歓喜となり、確信となり、さらに信心が強まっていきます。

また、たとえ、すぐに願いは叶わなくとも、冥益となって、時とともに所願満足の境涯になることを確信していただきたい」

(第26巻「法旗」の章、141ページ)

団結

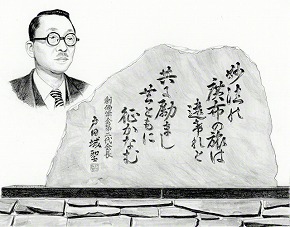

妙法の 広布の旅は 遠けれど 共に励まし 共どもに征かなむ(戸田先生の歌=編集部注)

(中略)ここには、師弟の、そして、同志の絆の大切さが歌われている。

広宣流布は一人立たねばできない。と同時に、互いに励まし合い、共に進もうという団結なくしては、広宣流布の広がりはない。戸田は、その大聖業を果たしゆく創価学会という教団は、「創価学会仏」であると宣言した。大聖人は仰せである。

「総じて日蓮が弟子檀那等・自他彼此の心なく水魚の思を成して異体同心にして南無妙法蓮華経と唱え奉る処を生死一大事の血脈とは云うなり」(御書1337ページ)

つまり、水魚の思いをもって、心を一つにして信心に励む時、生死一大事の血脈、すなわち、妙法の血脈が流れ通うのだ。ゆえに、「創価学会仏」たる根本条件は、広宣流布への異体同心の団結にある。(第24巻「母の詩」の章、95~96ページ)

戸田城聖と歌碑

後継

「牧口先生が、戸田先生に広宣流布のバトンタッチをされたように、戸田先生は、未来のために、広宣流布の一切を、私をはじめとする青年たちに託された。それが、あの六千人の青年が集った『3・16』の儀式なんです。

次の広宣流布の流れは、青年につくってもらう以外にない。そして、さらに若い世代が、次のもっと大きな拡大の流れをつくる。その永続的な戦いが広宣流布なんです。

したがって、後継者が臆病であったり、力がなく、自分たちの世代に、仏法流布の流れを開いていくことができなければ、広宣流布の未来も、学会の未来もなくなってしまう。ゆえに私は、青年部の、また、高等部をはじめ、未来に生きる各部の皆さんの育成に、真剣勝負で臨んでいるんです。広宣流布は諸君に託すしかない。私は、君たちのために、すべてを注ぎ尽くします。命をも捧げる思いでおります」

(第25巻「福光」の章、101~102ページ)

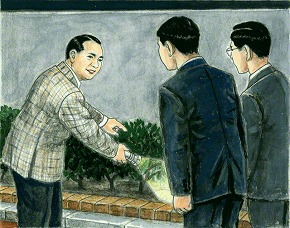

人間外交

「戸田先生が、外交、渉外というものを、どのように考えられていたかから、お話ししましょう。

先生は、外交を最重要視され、常々、『広宣流布は渉外戦、外交戦である』と言明されていた。また、『外交のできぬ人間を重用してはならない』とも言われていた。そして、私を、本部に新設した渉外部の初代部長に任命された。

その時、先生は私に、こうおっしゃった。

『伸一、大事なのは人間としての外交である。どんどん人と会って、友情を結んでいきなさい。すべて勉強だ。また、それが広宣流布につながるのだ』

つまり、人間として、いかに信頼と尊敬を勝ち得ていくかが勝負である――というのが、戸田先生の渉外に対するお考えであり、それが私たちの外交なんです」

(第18巻「飛躍」の章、340~341ページ)

香港メンバーの「歓迎の夕べ」で懇談する山本伸一と峯子(1974年1月)

魔との闘争

「もし、行き詰まりを感じたならば、自分の弱い心に挑み、それを乗り越えて大信力を奮い起こしていく。(中略)

長い人生には、信心なんかやめて、遊んでいたいと思うこともあるでしょう。病気にかかってしまうこともあれば、家族の死に直面し、悲しみに沈むこともあるかもしれません。それは、煩悩魔という行き詰まりとの“闘争”であり、病魔という行き詰まりとの“闘争”であり、死魔という行き詰まりとの“闘争”といえます。

それを唱題で乗り越え、絶対的な幸福境涯を開き、最高に意義ある人生を創造していくところに、仏法の最大の意味があります。

ゆえに、何か困難にぶつかったならば、行き詰まりとの“闘争”だ、障魔との“闘争”だ、今が勝負であると決めて、自己の宿命と戦い、勇敢に人生行路を開いていっていただきたいのであります」

(第2巻「錬磨」の章、98~99ページ)

危機管理

人間には、「慣れ」という感覚がある。今いる状況に慣れると、危険が進行していても、“これまで何もなかったから、これから先も大丈夫であろう”と、安易に思い込んでしまいがちである。いや、危険かどうかを考えることさえしなくなってしまうのだ。いわば、感覚の麻痺であり、まさに油断である。

危機管理とは、まず、自身の、その感覚を打ち破るところから始まるといえよう。

御書には、「賢人は安きに居て危きを歎き」(969ページ)と記されている。安全なところにいても、常に危険に備えているのが、賢い人間の生き方であるとの御指導だ。

ゆえに伸一は、火災をはじめ、さまざまな事故、事件が多発しがちな師走を前に、自分から率先して、本部周辺の建物の点検をしようと決めていたのである。

(第24巻「厳護」の章、102ページ)

学会本部周辺の建物を見回り、花壇の木の根元まで照らして点検する山本伸一(1976年)

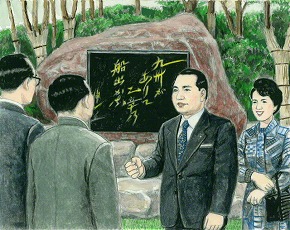

山本伸一と各方面の友

九州

北九州文化会館にある句碑の前で(1977年5月22日)。石に刻まれた「九州が/ありて二章の/船出かな」の文字が輝く

<1977年(昭和52年)5月22日、山本伸一は、北九州文化会館(現・北九州平和会館)を訪れ、同志に語った>

「いよいよ九州の時代が来たよ。(中略)今度は、九州の出番だ。九州が立つ時が来たよ。これからは、永遠に『九州ありての学会』『九州ありての広布』でなければならない。

九州の使命である“先駆”ということは、最後まで、常に“先駆”であり続けるということです。(中略)持続が大事です。そのためには、緻密な計画性に基づいた地道な努力が必要なんです。したがって、“先駆”とは、“堅実さ”に裏打ちされていなければならないことを知ってください」

(第25巻「薫風」の章、208ページ)

北陸

1974年4月28日、金沢市の石川県産業展示館で行われた、北陸広布20周年記念総会で指導する山本伸一

〈1978年(昭和53年)8月、山本伸一は「北陸の歌」を発表。3行目の歌詞に込めた思いを語った〉

「『常楽の北陸』とは、満々たる生命力をたたえ、どんな苦難に遭遇しようが、常に人生を楽しみきっていける境涯です。『遊楽の北陸』も、自由自在の満足しきった境地です。(中略)

三番は『同心の北陸』としました。団結こそが、信心の要諦であり、広宣流布推進の大原則だからです」(中略)

「四番の三行目は、『誓願の北陸』としました。(中略)北陸は、“広布の誓願”に生き抜かれた戸田先生の、ご生誕の地です。どうか、恩師の、その精神を受け継ぐ闘将の皆さんであってください」

(第28巻「大道」の章、218~221ページ)

|