|

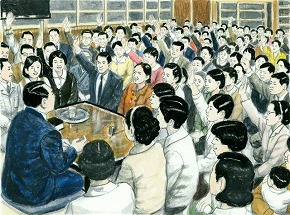

座談会

組織の中心者や担当幹部が、全員が座談会に参加できるように、激励、指導に歩くことから座談会は始まるのである。

個人指導に行けば、皆の要望や意見も聞ける。それぞれの特技や趣味もわかる。また、悩みや功徳の体験を聞くこともできる。

それらを、企画などに反映させ、皆が主役となれるように工夫していくなかに、座談会の充実もあるのだ。

さらに、座談会のあとの励ましが大事である。出席の労をねぎらい、発言を讃え、感想を聞き、次回の参加を呼びかけていくのである。

また、伸一は、座談会の成功は団結にあることを確認し、中心幹部だけでなく、全員が主体者として立つことを訴えた。(中略)

座談会では、皆が中心者の自覚で、信心の喜びや仏法のすばらしさを叫び抜くのだ。

(第18巻「飛躍」の章、298~299ページ)

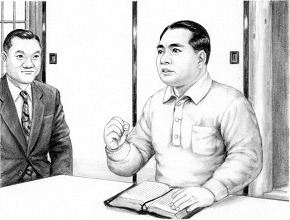

仏法対話

「ともかく、あらゆる人と仏法の対話をしていくんです。

もちろん、信心の話をしても、すぐに入会するとは限りません。それでも、粘り強く、交流を深めながら、相手の幸福を日々祈り、対話を重ねていくことです。

種を蒔き、それを大切に育て続けていけば、いつか、必ず花が咲き、果実が実ります。焦る必要はない。

さらに、入会しなくとも、ともに会合に参加して教学を勉強したり、一緒に勤行したりすることもよいでしょう。自然な広がりが大事です。

ともあれ、苦労して弘教に励んだ分は、全部、自分の福運になります。相手が信心しようが、しまいが、成仏の因を積んでいるんです」(中略)

彼は、言葉をついだ。

「また、対話してきた人を入会させることができれば、何ものにもかえがたい、最高最大の喜びではないですか」

(第13巻「北斗」の章、184ページ)

1968年(昭和43年)10月、山本伸一は静岡で座談会に出席する

目標

「広宣流布を進めるうえで大事なのは、常に目標をもつということです。目標がなければ、空虚になり、活動も空転してしまう。しかし、目標があれば、未来への希望が湧いてくるし、力も出る。

また、みんなが、定めた目標を必ず達成しようと思うならば、おのずから、団結も生まれてくる。

ところが、中心者に、“挑戦の心”と“強い生命力”がないと、たやすく達成できる目標を掲げたり、いい加減に目標を決めて、それを、みんなに押しつけたりするようになる。それでは、みんなが本気になって力を出すことはできない。

だから中心者には、“挑戦の心”が、“強い生命力”がなくてはならない。

さらに、自分一人になっても、この目標は達成してみせるという、偉大なる責任感がなければならない。リーダーの、その心意気に、気迫に打たれて、みんなも頑張ろうという気になるんです」

(第9巻「光彩」の章、256~257ページ)

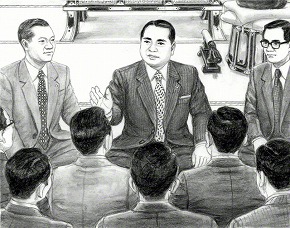

御書根本

「『広布第二章』とは、生命の尊厳や慈悲など、仏法の哲理を根底とした社会建設の時代です。

言い換えれば、創価学会に脈打つ仏法の叡知を社会に開き、人類の共有財産としていく時代の到来ともいえます。

そのためには、原点に立ち返って、社会を建設し、文化を創造していく源泉である、仏法という理念を、徹底して掘り下げ、再構築していかなくてはならない。(中略)

新しき発展のためには、教学の研鑽に励み、仏法の理念を究めていくことが不可欠になる。その大生命哲学運動の起点が本年であります。

教学という理念がない実践は、社会の人びとを納得、共感させる説得力をもちえず、自己満足に終わってしまう。

また、実践のともなわない教学は、観念の遊戯であり、現実社会を変革する力とはなりません」

(第17巻「本陣」の章、10ページ)

1973年(昭和48年)1月、学会本部で御書講義する山本伸一

一家和楽

「信心している人が懸命に祈っていけば、未入会のご家族も、いつか、必ず信心に励むようになります。決して、焦る必要はありません。(中略)

なかには、自分が幹部で、子どもさんが一生懸命に信心していないことから、“幹部として恥ずかしい。皆に申し訳ない”と、何か後ろめたい思いでおられる方もいるかもしれない。(中略)

しかし、負けてはいけません! 決して恥じることはありません。全部、深い意味があるんです。

要は、子どもさんが信心に励み、幸せになれるように、強盛に祈り、日々、真剣に努力し抜いていくことが大事なんです。

むしろ、子どもさんのことで、確信を失い、元気が出なくなってしまったり、学会活動に対して遠慮がちになってしまったりすることの方が問題です。それこそが、魔に破られてしまっていることだからです」

(第27巻「求道」の章、360~361ページ)

逆境に挑む

「人間は、仕事がなくなってしまえば、落胆するし、ましてや、先が見えない状況になれば、無気力になったり、心がすさんでしまったりしがちです。

その時に、生命力にあふれ、元気に、勇んで挑戦しようとする姿は、人びとに、かけがえのない勇気を与えます。勇気は、波動していきます。(中略)

転職して、新しい仕事に就くとなれば、炭鉱での技能や経験は生かされない場合が多いでしょう。

それだけに、挑戦心に富み、元気で、粘り強く、はつらつとしていることが大事になります。企業側も、悲観的で無気力な人を雇おうとは思わないものです。

つまり、厳しい状況になればなるほど、磨き鍛えてきた生命という“心の財”は輝いていくんです。閉山だろうが、不況だろうが、“心の財”は壊されません。なくなりもしません。

そして、“心の財”から、すべてが築かれていきます」

(第25巻「福光」の章、89~90ページ)

1977年(昭和52年)3月、山本伸一は福島文化会館で友を励ます

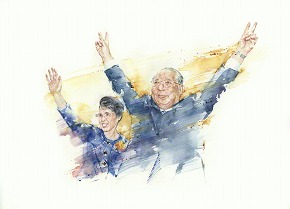

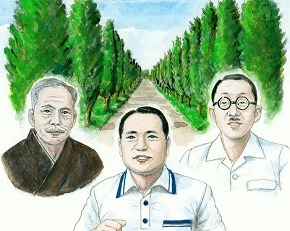

山本伸一と各方面の友

北海道

三代会長有縁(うえん)の天地・北海道。1973年6月、山本伸一は懇談会で「広宣流布は北海道から」と呼び掛ける

<北海道の歌「ああ共戦の歌」は、2008年(平成20年)、山本伸一が加筆し、「三代城の歌」となった>

北海道は、初代会長・牧口常三郎、第二代会長・戸田城聖が育ち、巣立っていった飛翔の舞台である。

また、第三代会長の伸一が青年時代に、小樽で、札幌で、夕張で、勝利の旗を打ち立てた広布開拓の新天地である。広布の歩みには、どれ一つとして楽な戦いなどなかった。(中略)

しかし、苦闘の果てには、燦然たる栄光が待っている。

北海道は、永遠に師の魂を受け継ぐ、師弟共戦の大地であらねばならぬ――「三代城の歌」は、伸一の、その祈りの結晶であった。

(第28巻「大道」の章、224~226ページ)

関東

東京・日大講堂で行われた関東男子部総会で山本伸一は、友の敢闘に期待を寄せた(1973年3月4日)

<1978年(昭和53年)11月、東京・信濃町での関東支部長会で、山本伸一は同志の奮闘をたたえた>

「仕事や家庭のことなど、悩みと格闘しながら、同志のため、法のために、献身されている。

時には“大変だな、苦しいな”と思うこともあるでしょう。(中略)

しかし、だからこそ、勇んで戦い抜いた時には、最高の充実がある。爽快な歓喜がある。

現実社会のなかで、自分に勝って、広宣流布の歩みを進めることが仏道修行なんです。(中略)

広宣流布のために、自分の限界に挑み、殻を破っていくなかで、境涯は大きく開かれていきます。それが、広布の新しき拡大になります」

(第29巻「力走」の章、136~137ページ)

|