|

皆が主役

「広宣流布の大河も、日蓮大聖人お一人から始まりました。創価学会も、最初は牧口先生と戸田先生のお二人であったが、今では、世界に広まりました。ヨーロッパも、(中略)大発展することは間違いありません。

だが、それには、互いに人を頼るのではなく、皆が一人立たなければならない。

“私がいる限り、たとえ自分一人になっても、絶対に広宣流布をしてみせる。必ず勝つ!”と、師子となって戦い続ける人が、何人いるかです。その一人の発心、一人の勝利が積み重なってこそ、大勝利がある。

したがって“時代を開く”“歴史を創る”といっても、特別なことではない。一人ひとりが自分の決めた課題に挑み、今日を勝ち抜くことです。(中略)それぞれが広布の主役であることを自覚し、信心のヒーロー、ヒロインとして、果敢なる挑戦のドラマをつくっていただきたいのであります」

(第12巻「新緑」の章、63~64ページ)

リーダー率先

勝利への力は、魂の触発にある。自身の燃え盛る生命が、同志の生命を燃え上がらせるのだ。(中略)山本伸一の率先垂範の行動が、全同志を触発し、共に戦う何人もの“山本伸一”をつくり出していったのである。

共感することによって、行動するのが人間である。ゆえに、リーダーが臆し、ずる賢くなって、率先して行動せずに、皆を動かそうとしても、動いてくれるわけがない。すると、リーダーは焦りを感じて、その言動は、ともすれば、威圧的、命令的になっていく。そして、組織は、重く、暗くなり、人心は、ますます離れてしまうことになる。

それに対して、率先垂範のリーダーは、自らの行動を通して人に触発を与え、人びとの“やる気”を引き出し、皆の自主性、自発性を呼び覚ましていく。

ゆえに、その組織は、明るく、歓喜にあふれ、上昇気流に乗るように、勝利への流れがつくられていくのだ。

(第23巻「勇気」の章、242~244ページ)

1956年(昭和31年)、大阪の同志を激励する山本伸一

今世の使命

「日蓮大聖人は、『須く心を一にして南無妙法蓮華経と我も唱へ他をも勧んのみこそ今生人界の思出なるべき』(御書467ページ)と言われています。つまり、一心に唱題と折伏に励み抜いていくことこそ、人間として生まれてきた、今世の最高の思い出となると、御断言になっているんです。

私たちは、人間として生まれたからこそ、題目を唱え、人に仏法を語ることができる。

一生成仏の千載一遇のチャンスを得たということです。ゆえに、地涌の菩薩として、今世の使命を果たし抜いていくんです」

皆、真剣な眼差しで、伸一を見ていた。(中略)

「人生の総仕上げとは、それぞれが、幸福の実証を示していく時であるということです。“私は最高に幸せだ。こんなに楽しい、すばらしい人生はない”と、胸を張って言える日々を送っていただきたいんです」

(第25巻「共戦」の章、151~152ページ)

広宣流布

「広宣流布とは決してゴールではありません。何か特別な終着点のように考えるのは、仏法の根本義からしても、正しくないと思います。(中略)

日蓮大聖人が『末法万年尽未来際』と叫ばれたこと自体、広宣流布の流れは、悠久にして、とどまるところがないことを示されたものといえます。広宣流布は、流れの到達点ではなく、流れそれ自体であり、生きた仏法の、社会への脈動なのであります」

(中略)

広宣流布が「流れそれ自体」ということは、間断なき永遠の闘争を意味する。ゆえに、広布に生きるとは永遠に戦い続けることだ。そこに生命の歓喜と躍動と真実の幸福がある。

さらに伸一は、「宗教は文化の土台であり、人間性の土壌である」と述べ、広宣流布とは“妙法の大地に展開する大文化運動”であると定義づけたのである。

(第14巻「大河」の章、297~298ページ)

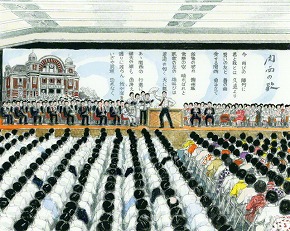

1974年(昭和49年)元旦、創価学会本部での新年勤行会で指導する山本伸一

持続の力

「粘り強く、包容力豊かに、指導の任に徹していくべきであります。たとえば、自分の担当する組織で、活動に参加していない方のお宅におじゃまし、個人指導したとします。しかし、それで、すぐに発心することは、むしろ、まれです。

折を見て、また、お伺いしては、根気強く、励まし続けていく。そのなかで、こちらの真心が通じ、信頼が生まれ、“頑張ろう”という思いをいだいていくものです。個人指導に求められるのは、持続力なんです」

(中略)

「個人指導によって、相手の方が奮起した場合でも、“その後、どうなったのか”“悩みは克服できたのか”と心を砕き、電話でも、手紙でもよいから、連絡を取って、激励していくことです。(中略)張り切って会員宅を訪れ、個人指導した。しかし、一度だけで終わりというのでは、途中で放り出してしまったようなものです」

(第27巻「激闘」の章、297~298ページ)

瑞相

山本伸一は、マイクに向かうと、「減劫御書」の一節を拝した。

「大悪は大善の来るべき瑞相なり、一閻浮提うちみだすならば閻浮提内広令流布はよも疑い候はじ」(1467ページ)

そして、確信のこもった声で語っていった。

「大聖人御在世当時、社会は、大地震や同士打ち、また、蒙古襲来と、乱れに乱れ、激動しておりました。しかし、大聖人は『決して、悲観すべきではない。むしろ、こういう時代こそ、仏法の広宣流布という大善が到来するのである』と宣言されているのであります。

私どもは今、戦後最大といわれる経済の激動のなかで、日夜、広宣流布に邁進しております。筆舌に尽くしがたい困難もあるでしょう。だが、どんな障害があろうが、『大悪は大善の来るべき瑞相』であると、強く、強く確信し、いよいよ意気盛んに大飛躍を遂げてまいろうではありませんか!」

(第18巻「飛躍」の章、291ページ)

1970年(昭和45年)5月、第33回本部総会で講演する山本伸一

山本伸一と各方面の友

関西

関西戸田記念講堂で行われた7・17「大阪の日」記念幹部会(1978年7月17日)

<1978年(昭和53年)7月、大阪での記念幹部会で、「関西の歌」が発表された>

〽今再びの 陣列に

君と我とは 久遠より……

皆、心に熱い血潮をたぎらせながら、声を限りに歌った。ある人は、「君と我とは 久遠より」の一節を歌いながら、感涙に眼を潤ませた。ある人は、「愛する関西 勇み立て」との言葉に、胸を揺さぶられる思いがした。(中略)

“愛する、愛する関西の同志よ! 未来永劫に関西は、正義の旗が高らかに翻る常勝の都であれ! 民衆を守り抜く人間讃歌の都であれ! 関西がある限り、学会は盤石だ!”

(第28巻「広宣譜」の章、62~64ページ)

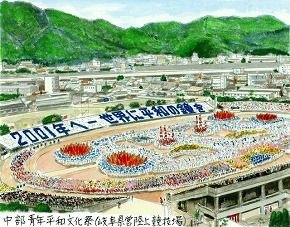

中部

中部広布30周年を記念して開催された第1回中部青年平和文化祭(1982年4月29日)

〈1982年(昭和57年)4月、第1回中部青年平和文化祭が盛大に開催された〉

伸一は、躍動する青年たちの姿を目にしながら、中部に、創価の崩れざる“金の城”が築かれたことを確信した。東京、関西の中間に位置する中部に、難攻不落の広宣流布の堅塁を築き上げることは、師・戸田城聖と彼の「師弟の誓い」であった。伸一は、若き日、一首の和歌を師に捧げた。

「いざや起て いざや築けと 金の城 中部の堅塁 丈夫勇みて」

戸田は、即座に返歌を認めた。

「いざや征け 仏の軍は 恐れなく 中部の堅塁 立つは楽しき」

この師弟の念願が、見事に成就したのだ。

(第30巻〈下〉「誓願」の章、230~231ページ)

|