|

広布の苦難は永遠の福運に

【御文】

大難なくば法華経の行者にはあらじ(御書1448ページ、椎地四郎殿御書)

【通解】

大難がなければ、法華経の行者であるはずがない。

【小説の場面から】

<1981年(昭和56年)11月13日、山本伸一は高知支部結成25周年記念勤行会に出席。席上、広宣流布の道に、大難が競い起こることを訴え、信心の姿勢を語った>

「苦難の時にこそ、その人の信心の真髄がわかるものです。臆病の心をさらけ出し、逃げ去り、同志を裏切る人もいる。また、“今こそ、まことの時である”と心を定め、敢然と奮い立つ人もいる。

その違いは、日ごろから、どれだけ信心を磨き、鍛えてきたかによって決まる。一朝一夕で強盛な信心が確立できるわけではありません。

いわば、日々、学会活動に励み、持続していくのは、苦難の時に、勇敢に不動の信心を貫いていくためであるともいえる。

私たちは凡夫であり、民衆の一人にすぎない。ゆえに、軽視され、迫害にさらされる。しかし、私たちが弘めているのは、妙法という尊極無上の大法であるがゆえに、必ずや広宣流布していくことができます。

また、『法自ら弘まらず人・法を弘むる故に人法ともに尊し』(御書856ページ)です。したがって、最高の大法を流布する“弘教の人”は、最極の人生を歩むことができる。

広布のため、学会のために、いわれなき中傷を浴び、悔しい思いをしたことは、すべてが永遠の福運となっていきます。低次元の言動に惑わされることなく、仏法の法理のままに、無上道の人生を生き抜いていこうではありませんか!」

(「勝ち鬨」の章、86~87ページ)

国民のために国家がある!

【御文】

王地に生れたれば身をば随えられたてまつるやうなりとも心をば随えられたてまつるべからず(御書287ページ、撰時抄)

【通解】

王の権力が支配する地に生まれたのであるから、身は従えられているようであっても、心まで従えられているのではない。

【小説の場面から】

この御文は、ユネスコが編纂した『語録 人間の権利』にも収録されている。

つまり、“人間は、国家や社会体制に隷属した存在ではない。人間の精神を権力の鉄鎖につなぐことなどできない”との御言葉である。

(中略)

もちろん、国家の役割は大きい。国家への貢献も大切である。国の在り方のいかんが、国民の幸・不幸に、大きな影響を及ぼすからである。大事なことは、国家や一部の支配者のために国民がいるのではなく、国民のために国家があるということだ。

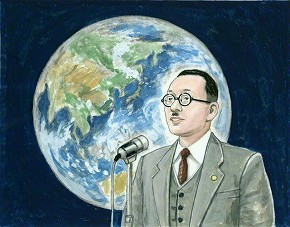

日蓮大聖人がめざされたのは、苦悩にあえいできた民衆の幸せであった。そして、日本一国の広宣流布にとどまらず、「一閻浮提広宣流布」すなわち世界広布という、全人類の幸福と平和を目的とされた。この御精神に立ち返るならば、おのずから人類の共存共栄や、人類益の追求という思想が生まれる。

世界が米ソによって二分され、東西両陣営の対立が激化していた一九五二年(昭和二十七年)二月、戸田城聖が放った「地球民族主義」の叫びも、仏法思想の発露である。

仏法を実践する創価の同志には、誰の生命も尊く、平等であり、皆が幸せになる権利があるとの生き方の哲学がある。友の不幸を見れば同苦し、幸せになってほしいと願い、励ます、慈悲の行動がある。この考え方、生き方への共感の広がりこそが、世界を結ぶ、確たる草の根の平和運動となる。

(「誓願」の章、241~242ページ)

ここにフォーカス 人類の将来への確かな希望

創価学会は1981年(昭和56年)、UNHCR(国連難民高等弁務官事務所)と国連広報局のNGO(非政府組織)として登録されました。これまで、国連と協力して「現代世界の核の脅威」展、「戦争と平和展」「現代世界の人権」展などを世界各地で開催してきました。

「勝ち鬨」の章に、「世界の平和を実現していくには、国連が力をもち、国連を中心に各国が平等の立場で話し合いを重ね、進んでいかなければならない」との池田先生の一貫した国連への思いが記されています。

複雑な利害が絡む国際社会にあって、国連の無力論が叫ばれたこともありました。しかし、貧困や紛争など、地球的な諸問題を恒常的に話し合える場が国連にほかなりません。だからこそ、池田先生は、国連を「人類の議会」と位置付け、“国連中心主義”を繰り返し訴えてきたのです。

国際社会では近年、自然災害への対応や難民問題などにおいて、「信仰を基盤とした団体(FBO)」の人道支援での貢献に大きな期待が寄せられています。

国連のチョウドリ元事務次長は、「SGIの皆さんが着実な草の根運動を通して『平和の文化』の建設に立ち上がり、積極的にその輪を広げていく姿に、人類の将来への確かな希望を見出しました」と述べています。地球を包むSGIのネットワークが持つ使命は、限りなく大きいのです。

|