|

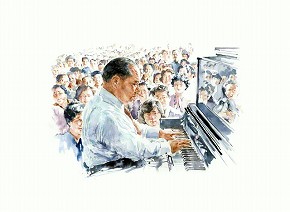

烈風に勇み立つ師子であれ

<1979年(昭和54年)4月24日、東京・新宿文化会館で県長会が開催される。席上、山本伸一の会長辞任が伝えられるや、会場に衝撃が走った>

婦人の多くは、目を赤く腫らしていた。虚ろな目で天井を見上げる壮年もいた。怒りのこもった目で一点を凝視し、ぎゅっと唇を嚙み締める青年幹部もいた。

その時、伸一が会場に姿を現した。

「先生!」

いっせいに声があがった。

彼は、悠然と歩みを運びながら、大きな声で言った。

「ドラマだ! 面白いじゃないか! 広宣流布は、波瀾万丈の戦いだ」(中略)

皆、固唾をのんで、伸一の言葉を待った。

「既に話があった通りです。何も心配はいりません。私は、私の立場で戦い続けます。広宣流布の戦いに終わりなどない。私は、戸田先生の弟子なんだから!」

彼は、烈風に勇み立つ師子であった。創価の師弟の誇りは、勇気となって燃え輝く。伸一は、力強い口調で語り始めた。

「これからは、新会長を中心に、みんなの力で、新しい学会を創っていくんだ。私は、じっと見守っています。悲しむことなんか、何もないよ。壮大な船出なんだから」

会場から声があがった。

「先生! 辞めないでください!」

すすり泣きがもれた。

それは次第に大きくなっていった。号泣する人もいた。

一人の壮年が立ち上がって尋ねた。

「今後、先生は、どうなるのでしょうか」

「私は、私のままだ。何も変わらないよ。どんな立場になろうが、地涌の使命に生きる一人の人間として戦うだけだ。広宣流布に一身を捧げられた戸田先生の弟子だもの」

青年の幹部が、自らの思いを確認するように質問した。

「会長を辞められても、先生は、私たちの師匠ですよね」

「原理は、これまでに、すべて教えてきたじゃないか! 青年は、こんなことでセンチメンタルになってはいけない。皆に、『さあ、新しい時代ですよ。頑張りましょう』と言って、率先して励ましていくんだ。恐れるな!」

(「大山」の章、74~76ページ)

智慧をわかして障壁破れ!

<山本伸一の会長辞任後、彼が会合で指導することも、その指導を機関紙に掲載することもできない状況がつくられていた。その中で、80年(同55年)1月、四国の同志たちは大型客船をチャーターし、伸一を訪ねて神奈川文化会館へとやって来た>

伸一は、船が港に着くと、「さあ、皆で大歓迎しよう!」と言って、神奈川文化会館を飛び出した。

四国の同志は、デッキに立った。

大桟橋の上には、「ようこそ神奈川へ」と書かれた横幕が広げられている。埠頭で神奈川の有志が奏でる四国の歌「我等の天地」の調べが、力強く鳴り響く。そして、歓迎の演奏を続ける人たちの前には、黒いコートに身を包み、盛んに手を振る伸一の姿があった。

「先生! 先生!」

皆が口々に叫び、手を振り返す。涙声の婦人もいる。伸一も叫ぶ。

「ようこそ! 待っていましたよ」

四国の同志がタラップを下りてくると、出迎えた神奈川の同志の大拍手に包まれた。(中略)

「みんな体調は大丈夫かい。よく来たね。これで勝った! 二十一世紀が見えたよ。君たちが新しい広布の突破口を開いたんだ」

信念の行動が新時代の扉を開ける。

伸一は、下船してきた壮年たちを笑顔で包み込み、肩を抱き、握手を交わし、励ましの言葉をかけていった。

「待っていたよ! お会いできて嬉しい。さあ、出発だ!」

彼は、四国の同志の熱き求道の心が嬉しかった。その一念がある限り、広宣流布に生きる創価の師弟の精神は、永遠に脈打ち続けるからだ。(中略)

「本当に、船でやって来るとはね。面白いじゃないか。それだけでも皆が新たな気持ちになる。何事につけても、そうした工夫が大事だよ。広宣流布は智慧の勝負なんだ。

広布の道には、常にさまざまな障壁が立ちふさがっている。それでも、自他共の幸せのために、平和のために、進まねばならない。たとえば、陸路を断たれたら海路を、空路をと、次々と新しい手を考え、前進を重ねていくんだ。負けるわけにはいかないもの」

(「雌伏」の章、202~205ページ)

生命削る思いで連載を口述

<80年8月、山本伸一は休載中だった小説『人間革命』の連載を再開。ある日、担当記者が口述筆記のため彼を訪ねると、伸一は発熱し、畳の上に横になっていた>

カチッ、カチッ、カチッと、時計が時を刻んでいく。十分ほどしたころ、伸一は、勢いよく、バンと畳を叩き、体を起こした。

「さあ、始めよう! 歴史を残そう。みんな、連載を楽しみにしているよ。喜んでくれる顔が、目に浮かぶじゃないか。“同志のために”と思うと、力が出るんだよ」

伸一の周囲には、小説の舞台となる時代の「聖教新聞」の縮刷版、メモ書きした用紙、参考書籍などが置かれていた。伸一は、メモ用紙を手にすると、記者に言った。

「では、始めるよ! 準備はいいかい」

口述が始まった。一声ごとに力がこもっていく。記者は、必死になって鉛筆を走らせる。しかし、伸一が文章を紡ぎ出す方が速く、筆記が追いついていかない。そこで記者の手の動きを見ながら口述していった。

十五分ほど作業を進めると、伸一は、咳き込み始めた。咳は治まっても、息はゼイゼイしている。

「少し休ませてもらうよ」

彼は、また、畳の上に横になった。十分ほどして、記者の清書が終わるころ、呼吸は少し楽になった。また、力を込めて、畳をバンと叩いて身を起こした。

「さあ、やろう! みんなが待っているんだもの。学会員は、悔しさを堪えながら頑張ってくれている。そう思うだけで、私は胸が熱くなるんだよ。だから、同志には、少しでも元気になってほしいんだ。勇気を奮い起こしてもらいたいんだよ」

再び口述が始まった。しかし、やはり十分か十五分ほどすると、体を休めなければならなかった。

こうして原稿を作り、それを何度も推敲する。さらにゲラにも直しを入れて、新聞掲載となるのである。連載は、ひとたび開始されれば、途中で休むわけにはいかない。そこに新聞連載小説の過酷さもある。伸一にとっては、まさに真剣勝負であり、生命を削る思いでの口述であった。

(「雄飛」の章、304~305ページ)

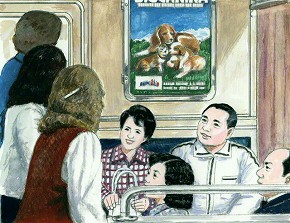

皆から信頼される“大樹”に

<81年(同56年)6月、フランスのパリを訪れた山本伸一は、青年たちに贈るために、地下鉄のホームや車中で詩を口述。電車に乗り合わせたメンバーを励ます>

彼の瞼に、新世紀の広布に生きる、凜々しき青年たちの雄姿が浮かんだ。

「新しき世界は

君達の

右手に慈悲 左手に哲理を持ち

白馬に乗りゆく姿を

強く待っている」

電車を乗り換えてほどなく、伸一の口述は終わった。(中略)

「センセイ!」という声がした。三人のフランス人の青年男女が立っていた。数百キロ離れたブルターニュ地方から、パリ会館へ向かうところだという。

「ご苦労様。遠くから来たんだね。長旅で疲れていないかい?」

青年を大切にしたいという思いが、気遣いの言葉となった。

青年こそ希望であり、社会の宝である。

三人の青年たちのうち、一人の女子部員が口を開いた。

「私は一年前に信心を始めました。私の住む町では、信心をしているのは私だけです。座談会の会場にいくにも数時間かかります。こんな状況のなかでも、地域に仏法理解の輪を広げていくことはできるのでしょうか」

すかさず、伸一は答えた。

「心配ありません。あなたがいるではありませんか。すべては一人から始まるんです。あなた自身が、その地域で、皆から慕われる存在になっていくことです。一本の大樹があれば、猛暑の日には涼を求めて、雨の日には雨宿りをしようと、人びとが集まってきます。仏法を持ったあなたが、大樹のように、皆から慕われ、信頼されていくことが、そのまま仏法への共感となり、弘教へとつながっていきます。

自身を大樹に育ててください。地域の立派な大樹になってください」

電車がパリ会館のあるソー駅に着くころには、詩はすべて完成した。題名は「我が愛する妙法のフランスの青年諸君に贈る」とした。

(「暁鐘」の章、424~427ページ)

|