| 第28巻 名場面編 21年04月14日 |

|

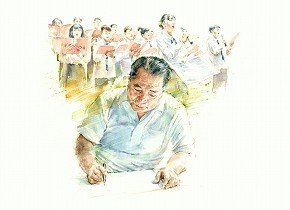

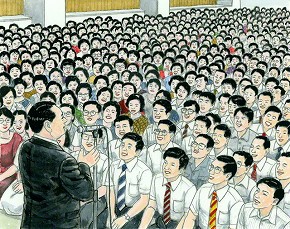

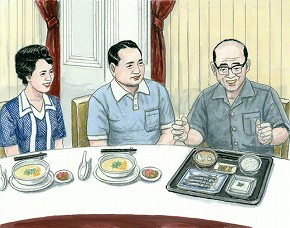

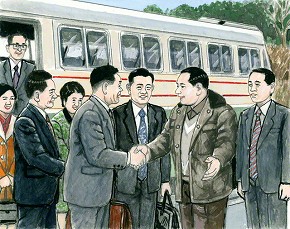

〈1978年(昭和53年)6月、山本伸一は新学生部歌「広布に走れ」を作詞作曲。30日、東京・荒川文化会館で行われた、学生部結成21周年を記念する幹部会で発表された。登壇した伸一は、叫ぶように訴えた〉 伸一は、学生部員には、全員、人生の勝利者になってほしかった。(中略) 「人生は、永遠に苦悩との戦いなんです。悩みは常にあります。要は、それに勝つか、負けるかなんです。何があっても負けない自分自身になる以外に、幸福はない。 どんなに激しい苦難が襲い続けたとしても、唱題しながら突き進み、乗り越えていく――そこに、真実の人生の充実と醍醐味があり、幸福もあるんです。それが、本当の信仰の力なんです。(中略) 二十一世紀の大指導者となる使命を担った諸君は、苦悩する友人一人ひとりと相対し、徹して励まし、仏法対話し、友を触発する指導力、人間力を、仏法への大確信を培っていってください。 戸田先生は、青年たちに、常々、『次の学会を頼む』と、最大の期待を込めて言われていた。私は、そのお言葉通りに歩んできたつもりであります。 同様に、今度は、諸君の番です。私は、万感の思いを込めて、『二十一世紀を頼む!』と申し上げておきたい」(中略) ここで、合唱団による「広布に走れ」の合唱となった。(中略) 〽広き曠野に 我等は立てり 万里めざして 白馬も堂々…… 若人の情熱のスクラムが、大波のように、右に左に揺れた。それは、滔々たる新時代の潮流を思わせた。伸一は、皆の顔を眼に焼きつけるように視線を注ぎ、身を乗り出して、盛んに手拍子を打った。 学生たちは、誓った。使命の曠野に、敢然と挑み立つことを! 世紀の勇者となって、新時代の舞台に躍り出ることを! 革新の英知光る、慈悲と哲理の学徒となることを! 正義の対話を展開し、恒久平和の人類史を創造しゆくことを! 新しき歌は、新しき世代を鼓舞し、新しき時代を開く力となるのだ。 (「広宣譜」の章、29~32ページ) 一つ一つの出会いを全力で  〈7月、山本伸一は愛知から岐阜の東濃へ。宗門をはじめ、さまざまな問題に苦しみながら奮闘している同志を励ますため、東濃文化会館で何回も勤行会を行った〉 二回目の記念勤行会を終えた伸一は、会館の窓から外を見た。土岐川の堤防を会館に向かって、歩いて来る人の列が続いていた。彼は、中部の幹部に言った。 「三回目の勤行会を行いましょう。私は、会館に来てくださった方、全員とお会いし、勤行をします。何度でも行います」 そして、「聖教新聞」の同行記者に伝えた。 「今日、開催した勤行会の写真を、すべて明日付の紙面に掲載できないだろうか。東濃の皆さんに喜んでいただきたいんです。工夫してください」 それから彼は、御書を開き、真剣に眼を注いだ。次の勤行会で講義をするためである。何事も、精魂を込めて、周到に準備してこそ成功がある。 伸一の体調は、中国方面から四国を経て中部に至っても、まだ万全ではなかった。しばしば発熱があった。また、連日の猛暑が、彼の体力を消耗させていた。(中略) しかし、伸一は、“これが、皆さんとお会いできる、人生でただ一度の機会かもしれない”と思うと、一回一回の勤行会に、全力投球せずにはいられなかった。(中略) 四回目の記念勤行会は、午後七時四十五分から始まった。伸一は、ピアノを弾いて参加者を励ましたあと、「妙一尼御前御返事」を講義した。(中略) 勤行会は、午後八時十五分に終了した。 外には、まだ入れなかった人たちが待機していた。急いで入れ替えが行われた。 記念勤行会は、遂に五回目となった。既に時計の針は、八時四十五分を指していた。(中略) ここで伸一は、信心の究極は、「無疑曰信」にあることを語った。(中略) 「広宣流布は魔との戦いです。権威権力の迫害をはじめ、予期せぬことが起こり、不信を煽りたてることもあるでしょう。 どうか、何があろうが、『信』の一字を、深く、深く、胸に刻んで、広宣流布の大道を歩み通し、断じて幸せになってください」(中略) 生命を振り絞り、魂をとどめての指導であった。 (「大道」の章、173~179ページ) 真心の気遣いに“友好の魂”  〈9月、山本伸一は第4次訪中を果たす。前月に「日中平和友好条約」が締結。伸一は、日中友好の永遠の流れを開こうと奔走する〉 訪中団一行は、宿舎の錦江飯店で、中日友好協会の孫平化秘書長らと共に朝食をとった。 山本伸一と妻の峯子は、孫平化と円卓を囲んだ。孫の前には、焼いたメザシ、冷や奴、味噌汁などが並んでいた。 円卓に着いた孫は、驚きの声をあげた。 「おおっ、これは、メザシですね! そして、冷や奴! 味噌汁ではないですか!」 峯子が、にこやかに微笑みながら答えた。 「前回、中国を訪問させていただきました時に、孫先生は、日本に留学されていたお話をされ、メザシや、お豆腐の味が忘れられないと言われていたものですから……」 伸一が、峯子の話を受けて語り始めた。 「最初の中国訪問の時から、孫先生には、大変にお世話になってきました。私たちの感謝と御礼の気持ちを、どうやって表せばよいか、妻と話し合いました。 そして、孫先生が、留学時代の日本での食事を、懐かしがっておられたことを思い出したんです。『では、日本から、メザシや豆腐などを持参して食事を作り、召し上がっていただこう』ということになったんです。これは、妻が作りました」(中略) 伸一と峯子は、そもそも、食材を持ち込むことができるのか、豆腐を崩さずに、どう運ぶかなど、真剣に語り合ったのである。 「どうぞ、冷めないうちに、お召し上がりください」 峯子に促され、孫は箸を手にした。好々爺そのものの顔で、メガネの奥の目を細め、嬉しそうにメザシを口に運んだ。 「懐かしい味です。おいしい! 山本先生と奥様の真心が染み渡ります」 「孫先生に、そこまでお喜びいただき、本当によかったです」 伸一が、こう言って相好を崩した。 それは、伸一と峯子の小さな気遣いであったが、そこには“心”があった。この真心の触れ合いこそ、“友好の魂”といえよう。 (「革心」の章、262~264ページ) 島で奮闘する大英雄を讃嘆  〈74年(同49年)1月、離島本部の結成が発表され、鹿児島・九州総合研修所(当時)で第1回の代表者会議を開催。山本伸一はその前日、離島での活動について協議した〉 この席で彼(山本伸一=編集部注)は言った。 「明後日、私は香港に出発するので、その準備のため、明日の離島の代表者会議には出席できません。しかし、出迎え、見送りをさせていただきます。 皆、村八分などの迫害を受けながら、苦労し抜いて、各島々の広宣流布をされてきた、尊い仏子の皆さんだもの」(中略) 一月二十五日、霧島連山の中腹にある九州総合研修所には、肌を刺すような寒風が吹きつけていた。 午前十一時前、離島本部の第一回代表者会議に参加するメンバーのバスが到着した。 バスを降りると、そこに待っていたのは、伸一の笑顔であった。 「ご苦労様です! よくいらっしゃいました! 広布の大英雄の皆さんを、心から讃嘆し、お迎えいたします」 伸一は、手を差し出し、握手した。島の同志たちも、強く握り返した。彼らには、伸一の手が限りなく温かく感じられた。その目に、見る見る涙が滲んでいった。 多くは語らずとも、皆、伸一の心を、魂の鼓動を感じた。勇気が湧いた。(中略) 伸一は、代表者会議を終えて、帰途に就くメンバーの見送りにも立った。 バスに乗り込む一人ひとりの魂を揺さぶる思いで、声をかけ、励ましていった。 「島のことは、皆さんにお願いするしかありません。皆さんが動いた分だけ、語り合った分だけ、広宣流布の前進があります」 「皆さんのご健康を、ご活躍を、島の繁栄を、懸命に祈ります。朝な夕な、題目を送り続けます。私たちの心は、いつも一緒です。じっと、皆さんを見守っていきます」 「島の人びとは、すべて自分が守るのだという思いで、仲良く、常識豊かに、大きな心で進んでいってください。信頼の大樹となって、全島民を包んでいただきたいんです」 (「勝利島」の章、406~410ページ) |