|

正法正義の大道に大難あり 正法正義の大道に大難あり

【御文】

釈迦仏は三十二相そなわって身は金色・面は満月のごとし、しかれども或は悪人はすみとみる・或は悪人ははいとみる・或は悪人はかたきとみる(御書1303ページ、破信堕悪御書)

【通解】

釈尊は、仏の特質である三十二相をそなえ、身は金色に輝き、その顔は満月のようだ。しかしながら、ある悪人は炭と見、ある者は灰と見る。また他の悪人は敵と見る。

【小説の場面から】

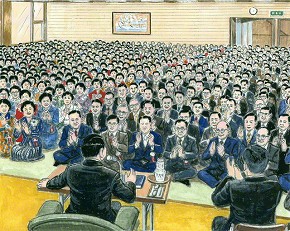

<1977年(昭和52年)10月、山本伸一は、北海道・厚田に完成した戸田講堂の開館記念勤行会に出席。広宣流布の道は常に険路であることから、皆の覚悟を促していく>

「この釈迦仏とは、三十二相といわれる仏としての優れた身体的特質を備えた、インド応誕の釈尊であります。釈尊は、仏として人びとから最高の尊敬を受けておりました。それでも、心の曲がった悪人は、金色に輝く仏を、炭と見たり、灰と見たり、敵と見てしまうとの意味であります。その釈尊に対して、御本仏・日蓮大聖人は、凡夫の姿で、悪世末法に出現された。したがって、大聖人が数々の大難に遭われたのは、当然と言えましょう。

いわんや、われらは凡愚の身であり、民衆、信徒です。その私どもが、大聖人の仰せ通りに、広宣流布を現実のものとしてきた。軽んじられてきた庶民が、最も尊い聖業を担ってきたのであります。

さまざまな難が、北風が、怒濤が、嵐が吹き荒れるのは、これまた当然のことと言わざるを得ません。ゆえに、牧口先生、戸田先生は投獄され、牧口先生は命をも奪われました。私の人生も相次ぐ迫害の連続でした。御書に照らして、当然、これからも、わが学会には、激しい北風の突風が吹くでありましょう。

しかし、絶対に負けてはならない。絶対に屈してはならない」(中略)

正法正義の大道に大難あり――その道理を悟ることが、覚悟の信仰なのだ。

(「厚田」の章、26~29ページ)

己心の師匠が勇気の源泉に

【御文】

各各師子王の心を取り出して・いかに人をどすともをづる事なかれ、師子王は百獣にをぢず・師子の子・又かくのごとし(御書1190ページ、聖人御難事)

【通解】

あなたがた一人一人が師子王の心を奮い起こして、どのように人が脅そうとも、決して恐れてはならない。師子王は百獣を恐れない。師子の子もまた同じである。

【小説の場面から】

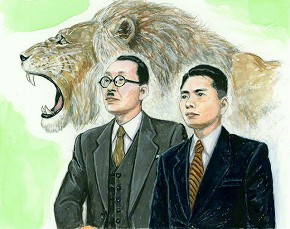

<1951年(昭和26年)9月25日、山本伸一は、第1回の埼玉・川越地区での御書講義で「師子王の心」について語った>

「『師子王の心』とは何か。日蓮大聖人の大精神であり、末法の一切衆生を救済していこうという御心です。そして、その仰せのままに、広宣流布に立たれた、牧口先生、戸田先生のご精神でもあります。また、師子王の『師子』とは、師匠と弟子であり、師弟を意味しています。

つまり、弟子が師匠と呼吸を合わせ、同じ決意に立ってこそ、何ものをも恐れぬ、勇敢な『師子王の心』を取り出していくことができるんです。

私は、毎日、“弟子ならば、戸田先生のご期待にお応えするんだ!”“先生に、お喜びいただける広宣流布の歴史を残そう!”と、自分に言い聞かせています。すると、どんな苦難に直面しても、“へこたれてなるものか!”という勇気が湧いてきます。

また、わが胸中に師匠をいだき、いつも師と共に生きている人は、人生の軌道、幸福の軌道を踏み外すことはありません。

その己心の師匠が、自分の臆病や怠惰を戒め、勇気と挑戦を促し、慢心を打ち砕いてくれるからです。人の目はごまかせても、己心の師匠は、じっと一切を見ています。

私たちには、戸田先生という偉大な広宣流布の師匠がいます。その先生が、いつ、どこにあっても、自身の胸中にいる人が、真の弟子なんです」

(「奮迅」の章、395~396ページ)

ここにフォーカス 墓園は「永遠の師弟旅」の象徴

全国15カ所にある創価学会の墓地公園。緑豊かな景観や美しく整備された施設、職員の爽やかな応対に、墓参者や地元住民の方々から、賛嘆の声が寄せられています。

「厚田」の章に、学会の墓園の基本理念が示されています。

第一に、永遠の生命観に立脚し、安定した質の高い維持、管理を行う「恒久性」。

第二に、皆が仏性を具えているという平等観に立ち、墓の大小を競うような風潮を排した「平等性」。

第三に、妙法の生死不二の原理を象徴する、親しみやすい「明るさ」。

この三つの理念に賛同し、創価学会の墓地公園を、「自然と共に生きて、何十年も先まで、地域に根ざし続け、一種の文化に発展する景観」の先駆的存在とたたえる識者もいます。

そんな墓園の発展に、誰よりも心を砕いてきたのが池田先生です。墓園に足を運んだ際も、職員に対し、「来た人に喜んでもらおうよ」と、“色調を考え、色とりどりの花や木を植えよう”など、具体的な提案をしています。

「厚田」の章に、「永遠の広布旅、師弟旅の象徴ともいうべきものが、この墓地公園であります」と。

永遠の生命、生死不二を説く仏法に基づく墓地公園の存在意義は今、ますます輝きを増しています。

|