|

約束を守ることが信頼の柱

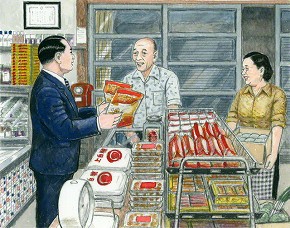

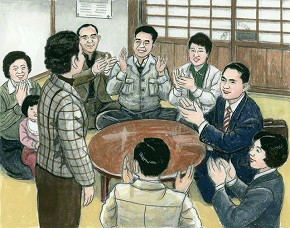

〈1977年(昭和52年)10月、山本伸一は、北海道・厚田でブロック長・担当員として活躍する、元藤徹・トミ夫妻が営む食料・雑貨店を訪問した〉

その時、夫の徹が、「先生!」と言って、奥から飛び出して来た。トミは、絶句した。

伸一は、微笑みながら言った。

「今日は、十七年前の約束を果たしに来ましたよ。このお店の物を、全部、買おうと思って、お小遣いを貯めてきたんです」

徹は、「十七年前の約束ですか?」と言って、キョトンとした顔で伸一を見た。

「そうです。昭和三十五年に、厚田村に会長就任のごあいさつに来た折に、お宅に伺う約束をしたではありませんか!」

徹は、思い出したのか、「あっ!」と声をあげた。トミも驚いた表情で伸一を見た。

約束は、信頼の柱である。人の信頼を勝ち取るための最大の要件は、約束を忘れず、必ず果たしていくことだ。

たとえ、相手が忘れていたとしても、それを守っていくことによって、自分の生き方、信念、人格が確立されていくのである。

伸一は、元藤商店の数坪ほどの店内に並べられた商品を、次々と購入していった。(中略)

妻のトミは、伸一が購入した品々を、せっせと段ボールに入れていた。

笑っていた徹の顔が、次第に感無量の面持ちになっていった。彼は思った。

“十七年前におっしゃった一言を忘れず、お忙しいなか、わざわざ私の店を訪ねてくださった。

そして、私を励まそうと、買い物までしてくださる。こんな方が、この世界のどこにいるだろうか……”

買い物を終えると、伸一は元藤夫妻に言った。

「小さな商店は、大きなスーパーなどと比べれば、生み出す利益は少ないかも知れません。

しかし、地域の人びとの生活を支える、大事な生命線の役割を担っています。

どうか、地域に根を張り、信頼の大樹となってください。

お店が繁盛し、ご夫妻が幸せになることが、信心の勝利です。

また、おじゃまします。お元気で!」

徹は、伸一の言葉に、ハッとした。

“家族の生活を守るためだけの店じゃないんだ。地域の人びとの生活を支えるための店なんだ”

(「厚田」の章、47~49ページ)

広布第一の信念に勝利輝く

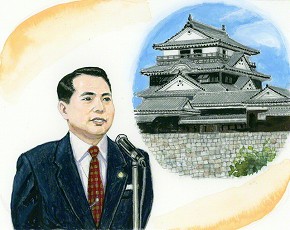

〈63年(同38年)11月、山本伸一は、愛媛県初の会館である松山会館の落成入仏式に出席した〉

伸一は、学会の会館は、「人材をつくる城」であり、「民衆救済の城」であり、「慈悲の城」であると力説。

「どうか、皆さんは、“一切の民衆を救うのだ! この松山の広宣流布をするのだ!”との決意で立ち上がってください」と、訴えたのである。

そして、帰り際には、参加者と握手を交わした。

そのなかに、入会一年の羽生直一もいた。

伸一は、彼の手を、強く握り締め、じっと目を見つめて言った。

「松山を頼みます!」

直一は、ぎゅっと握り返しながら、無我夢中で答えていた。

「はい! 頑張ります」(中略)

“俺は、山本先生に誓った。人間と人間の約束をしたんだ。あの言葉を、その場限りのものとして終わらせては、絶対にならない。松山の広宣流布の責任をもつのだ!”

それを、わが信念とし、努力に努力を重ねた。

妻のみさ子と共に、草創の地区部長、地区担当員や支部長、支部婦人部長などを歴任していった。

彼らは自分たちのことより、「広宣流布第一」「松山第一」と決めていた。(中略)

地域に会場がなくて、皆が困っていることに気づくと、当時、呉服店の二階にあった自宅を会場に提供した。

会合に集ってくる人は、呉服店の玄関を使うことになる。

ある時、店に税務署員が調査に来た。

ひっきりなしに客が出入りしていると聞き、“申告している以上の、莫大な儲けがあるのではないか”と思ったようだ。

直一が帳簿を見せようとすると、税務署員は、「いや、結構です」と言って帰っていった。

人の出入りは激しいが、皆、二階に上がり、帰る時も荷物が増えていない。訪問者は、会合参加者とわかったのだ。

直一は、仕事では“お客様へのきめ細かな対応”を心がけてきた。学会活動でも、それを実践した。(中略)

羽生夫妻が地区部長、地区担当員をしていた時、地区の大多数の人が一級の闘士となった。

彼らが所属する愛媛支部には、十余りの地区があったが、支部の弘教の半分以上を、彼らの地区で占めてしまったこともあった。

(「法旗」の章、173~175ページ)

同志のための苦労を厭うな

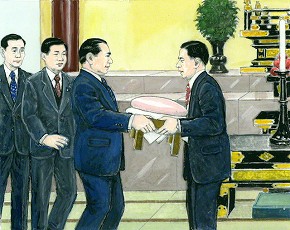

〈78年(同53年)1月、山本伸一は奈良を訪れ、「支部制」出発の集いとなる幹部会に出席。支部長代表として、西坂勝雄が登壇し、抱負を語った〉

彼(西坂勝雄=編集部注)は、かつては貧乏や病気で悩んでいた支部員の一人ひとりに、功徳の実証が現れ、その体験が座談会で楽しく語り合われている様子を報告。

そして、新たなスタートに際し、支部で掲げたモットーを発表した。

「一、悩んだら指導を受けよう。

一、グチをいうより題目だ。

一、クヨクヨするより実践だ。

このモットーを合言葉に、徹底して全支部員への激励と仏法対話を進めてまいります」

伸一は、各支部が、いかんなく個性を発揮し、意欲的に、明るく活動を進めてほしかった。それが、飛躍の活力となるからだ。

西坂は、最後に、ひときわ力を込めて訴えた。

「一昨年、山本先生は、『恐るるな 功徳したたる 妙法の 法旗高らか 奈良は厳たり』との和歌を、奈良の同志に贈ってくださいました。

私は、この和歌のごとく、力の限り前進してまいります!」

真剣であった。懸命であった。

伸一は、新支部長の、その心意気が嬉しかった。

彼は、西坂にも、激励に記念の品を贈りたかった。しかし、何もない。

御宝前に供えられた直径五十センチほどの鏡餅を見ると、彼は県長らに言った。

「これを差し上げようよ」

拍手が起こった。

伸一は、鏡餅を台ごと一人で持ち上げようとした。重さは二十キロ以上もある。

県長の沖本徳光は、運ぶのを手伝おうと、手を差し出した。

しかし、伸一は、一人で抱えるようにして、西坂のところまで運んだ。

餅についていた粉で、スーツは白くなっていた。

だが、そんなことは、全く気にも留めず、「頼むよ!」と言って渡した。

受け取った西坂の足がふらついた。

沖本は、伸一の行動から、リーダーの在り方を語る、師の声を聞いた思いがした。

“人を頼るな! 自分が汚れることを厭うな! 同志を大切にし、励ますのだ。それが、学会の幹部じゃないか!”

(「勇将」の章、306~308ページ)

歓喜の連鎖に拡大は飛躍

〈52年(同27年)、山本伸一は蒲田支部の支部幹事として、二月闘争の指揮を執った。当時、埼玉・川越地区の御書講義も担当しており、同年12月の講義の折、終了後、伸一は壮年の幹部から質問を受ける〉

その壮年は、伸一に言った。

「今年二月の蒲田支部の戦いには、本当に驚きました。

山本さんが指揮を執られて、折伏が二百世帯を超えたんですね。

いつか、お伺いしようと思っていたんですが、どうすれば、あんな戦いができるんですか」

「私は、戸田先生が会長に就任された今こそ、千載一遇の広宣流布の好機であると思っています。

この数年で、どこまで拡大の波を広げ、人材を育成できるかが勝負です。

仏法史上、これほど重要な“時”はありません。

だから“弟子ならば立とう!不惜身命の実践をしよう!”と腹を決めたんです。

特に二月は、折伏の総帥たる戸田先生が誕生された月です。そこで、『折伏・弘教をもって、先生のお誕生の月を飾ろう』と決意するとともに、皆にも訴えました。(中略)

“先生のために戦うのだ”と思うと、勇気が、歓喜が、込み上げてくるんです。それを蒲田の同志に伝えたかったんです。

もう一つ、私が叫び抜いたのは、『宿命転換、境涯革命のための戦いを起こそう!』ということでした。(中略)

学会活動は、すべて自分のためなんです。題目と折伏をもってして、解決できない悩みなどありません。

そのことを戸田先生は、命を懸けて力説されています。(中略)

皆も、“必ず宿命を転換してみせる!”という決意を固め、闘魂を燃え上がらせて、戦いを開始してくれました。(中略)

すると、病気を克服できたとか、失業していたが仕事が決まったなどという体験が、次々に生まれていきました。(中略)

それに触発され、“よし、自分も折伏をしよう!”と立ち上がる人や、入会を希望する人が、ますます増えていきました。

功徳の連鎖、歓喜の連鎖が起こった時に、活動の歩みは飛躍的に前進します。

(「奮迅」の章、407~409ページ)

|