|

【物語の時期】1976年(昭和51年)8月~77年2月17日

「母の詩」の章

1976年(昭和51年)の8月末、山本伸一とフランスの作家アンドレ・マルローとの対談集が発刊された。また、同月半ばから10月上旬にかけて開催された県・方面の文化祭は、「人間革命の歌」とともに、人間讃歌の絵巻を繰り広げた。

9月5日、伸一は東京文化祭に出席。彼の作った詩に曲をつけた「母」の歌が演奏された。伸一は、歌声に耳を傾けながら、世界中の尊き母たちへの感謝を込め、病床にある母・幸を思い、心で唱題。また、再挑戦で5段円塔を完成させた男子部員らを励ます。文化祭の終了後、伸一は容体が急変した母を見舞うため、実家へ急ぐ。母は、彼の姿を見ると、安心したようにほほえみ、目を閉じる。伸一は、明るく、忍耐強かった母の思い出をかみしめる。翌朝、母は安らかに霊山へと旅立つ。

伸一は15日、静岡県の東海研修所(当時)で、牧口常三郎を顕彰する胸像除幕式に臨む。10月25日には戸田城聖の故郷・厚田村で戸田記念墓地公園の着工式に出席する。さらに石川に戸田記念室、富山に牧口記念室の設置を提案するなど、師弟の魂を永遠にとどめようと力を尽くす。

「厳護」の章

1976年(昭和51年)晩秋の夜、山本伸一は「牙城会」の青年と共に、学会本部周辺の施設を隅々まで点検し、絶対無事故を期す基本を徹底。学会厳護の精神を訴える。

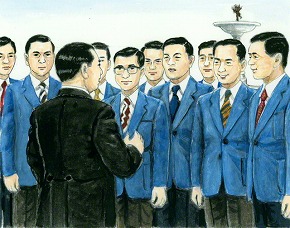

また、「創価班」には、翌年1月6日の総会の開催を提案。「創価班」は、76年11月に、「輸送班」を発展的に解消し、諸行事の運営などを行う人材育成機関として新発足した。77年(同52年)の元日の新年勤行会終了後、伸一は、学会本部の前庭で、「創価班」の青年ら役員と記念撮影。「吹雪に胸はり いざや征け」との精神で進むことを訴える。「白蓮グループ」のメンバーとも、何回もカメラに納まり、民衆奉仕の精神と「冥の照覧」への確信をと語る。

「教学の年」と名付けられた77年、聖教新聞の元日付には、伸一の「諸法実相抄」講義が、さらに「大白蓮華」1月号には、「百六箇抄」講義が連載開始される。伸一は、1月15日には、大阪で開催された教学部大会で、“宗教のための人間”から“人間のための宗教”への大転回点が仏教の発祥であることなどを講演。彼は、広布のため、大教学運動で新時代開拓の扉を開こうとする。

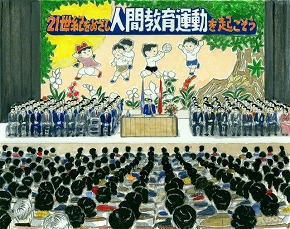

「人間教育」の章

1977年(昭和52年)、学会は、広宣流布の主戦場である第一線組織の強化に取り組む。山本伸一は、各部大ブロック幹部の勤行会に出席し、仏法への大確信を打ち込んでいく。伸一に代わって勤行会を担当する最高幹部との懇談では、全同志の功徳と歓喜の実証こそが、組織強化の要点であることを訴える。

人間教育の大切さを痛感する伸一は、61年(同36年)に教育部が誕生して以来、教育部の育成に力を注ぎ、主要な催しには、長文のメッセージを贈り、人間教育への指針を示してきた。

その期待に応え、教育部では各地で教育相談室や「父母教室」などを実施。75年1月7日の第9回教育部総会では、「人間教育運動綱領」(第1次草案)が発表された。以後、実践報告大会の開催や体験談集の発刊などに取り組んできた。

77年2月6日夜、伸一は東京教育部の第1回勤行集会に出席。学会が永遠に発展し続けるには“人類のために”“民衆のなかへ”とのたゆまざる流れが必要不可欠と訴える。教育部は、新時代の大空に雄々しく飛翔し、人間教育の潮流を広げていく。

「灯台」の章

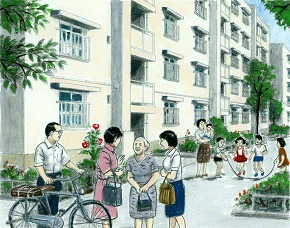

1973年(昭和48年)10月24日、社会本部に、社会部、団地部、農村部(現在の農漁光部)、専門部の設置が発表される。信心を根本に、社会、地域に貢献していくことを目指して設置されたものである。

山本伸一は、77年(同52年)2月2日、社会部の勤行集会に出席し、皆が職場の勝利者となる要諦を語る。彼は、社会部のみならず、社会本部の各部メンバーを次々に激励。

17日には、全国の農村部、団地部の代表メンバーが集って開催された第1回「農村・団地部勤行集会」へ。過疎化のなかで農業再生のために「農業講座」や「農村青年主張大会」などを開催する農村部に、伸一は“地域、学会の灯台たれ”との指針を示す。一方、団地部は、過密化した居住環境のなかで、潤いのある人間共同体をつくるために献身していた。伸一は、団地部のメンバーには“幸福への船長、機関長たれ”との指針を贈る。また、翌78年(同53年)6月25日には、第1回「団地部全国大会」(東日本大会)にも出席する。

社会本部のメンバーは、一人一人が社会に蘇生の光を送る「灯台」となって、社会の航路を照らしていく。

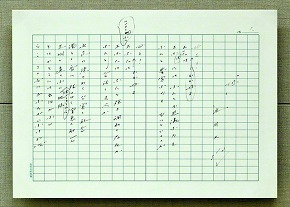

長編詩「母」の直筆原稿と歌碑

長編詩「母」の直筆原稿の冒頭の1枚。原稿は11枚にわたる

「母」の歌は、1971年(昭和46年)10月に池田先生が詠んだ長編詩「母」をもとに作曲された。長編詩に推敲の筆跡が記された直筆原稿が保存されている。76年(同51年)8月、メロディーを付けた「母」の歌が発表。婦人部結成60周年を迎えた2011年(平成23年)6月、“創価の母”をたたえる同歌の歌碑が、創価世界女性会館に設置された。

山本伸一と各種本部の友

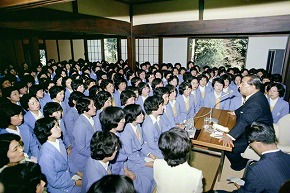

教育本部

8・12「教育原点の日」の淵源となった教育部の夏季講習会(1975年8月、東京・八王子市で)

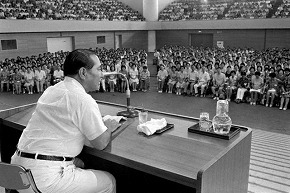

社会部

社会部の勤行集会に出席し激励(1977年2月、東京・信濃町の学会本部で)

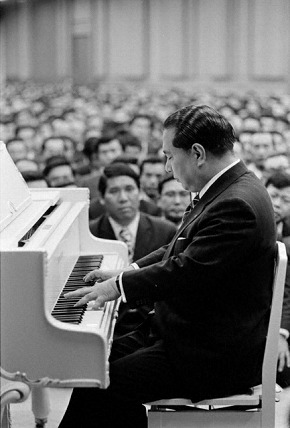

団地部・農漁光部

農村・団地部勤行集会でピアノを演奏(1977年2月、東京・信濃町の学会本部で)

青年部人材グループへの激励

牙城会

牙城会の友に励ましを送る(1983年10月、東京・信濃町の学会本部で)

創価班

池田先生が創価班の代表と記念のカメラに(1983年4月、山形で)

白蓮グループ

白蓮グループの第1回総会(1977年4月、静岡で)

|